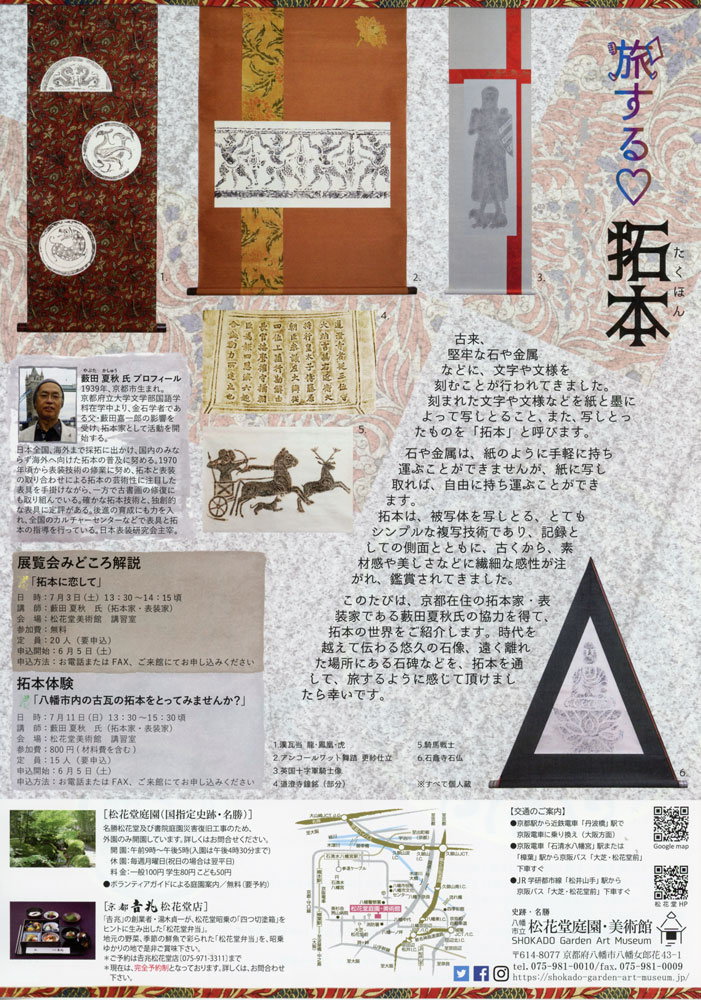

3.拓本採り・日経新聞 4.狛坂廃寺磨崖仏 5.鳳凰磚 6.恋の重荷

7.メキシコ拓本 8.旅する♡拓本 9. 月に兎と蛙・漢の画像石

10.みうらじゅんと拓本 11.中国泰山金剛経「福」拓本と河井寛次郎記念館

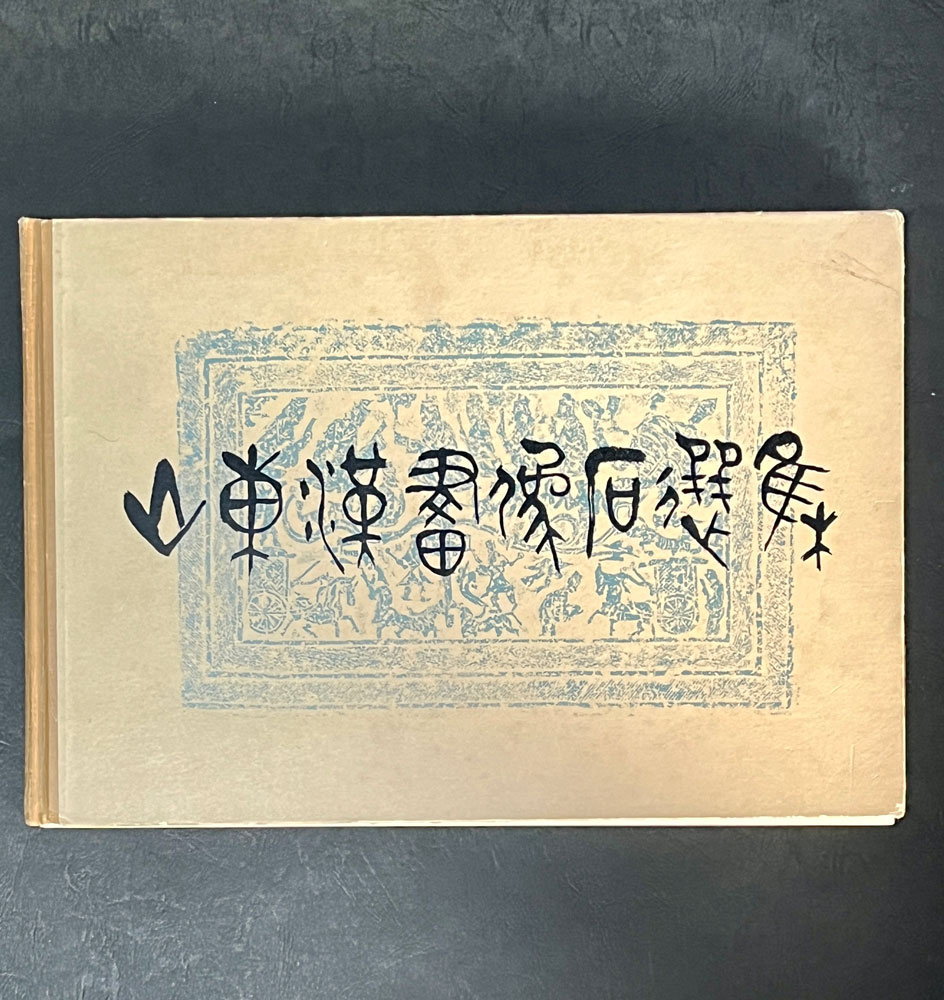

11.中国・山東省漢代画像石拓本

![]() 1.玄奘法師と観音拓本屏風 2. 伝染病研究所発祥の地

1.玄奘法師と観音拓本屏風 2. 伝染病研究所発祥の地

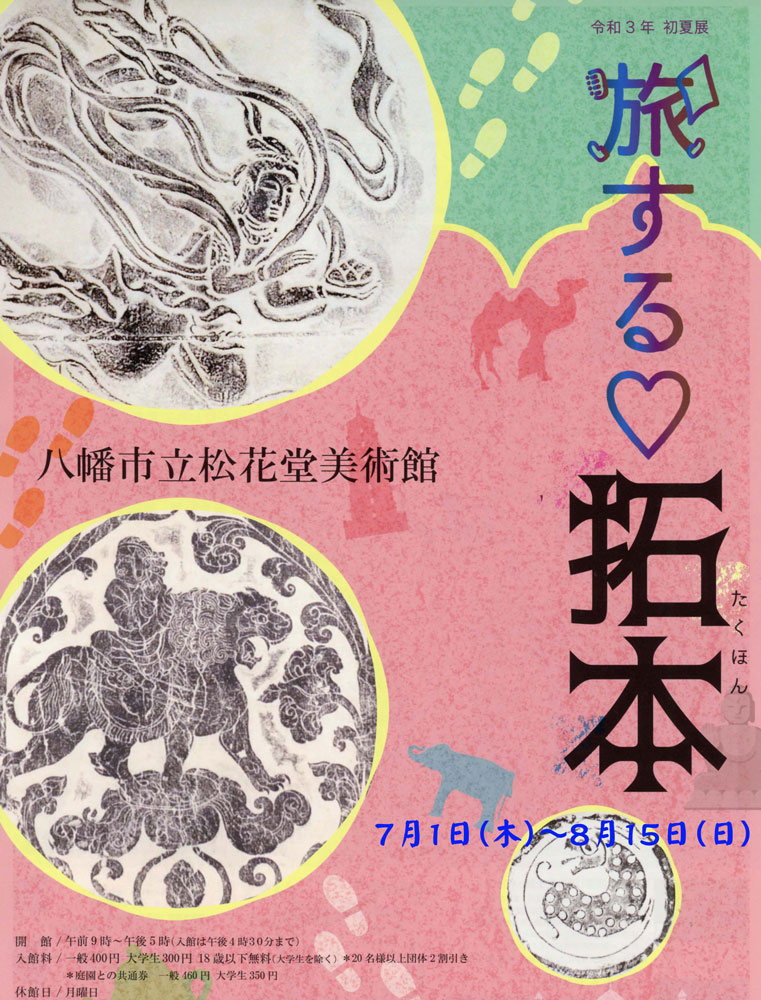

3.拓本採り・日経新聞 4.狛坂廃寺磨崖仏 5.鳳凰磚 6.恋の重荷

7.メキシコ拓本 8.旅する♡拓本 9. 月に兎と蛙・漢の画像石

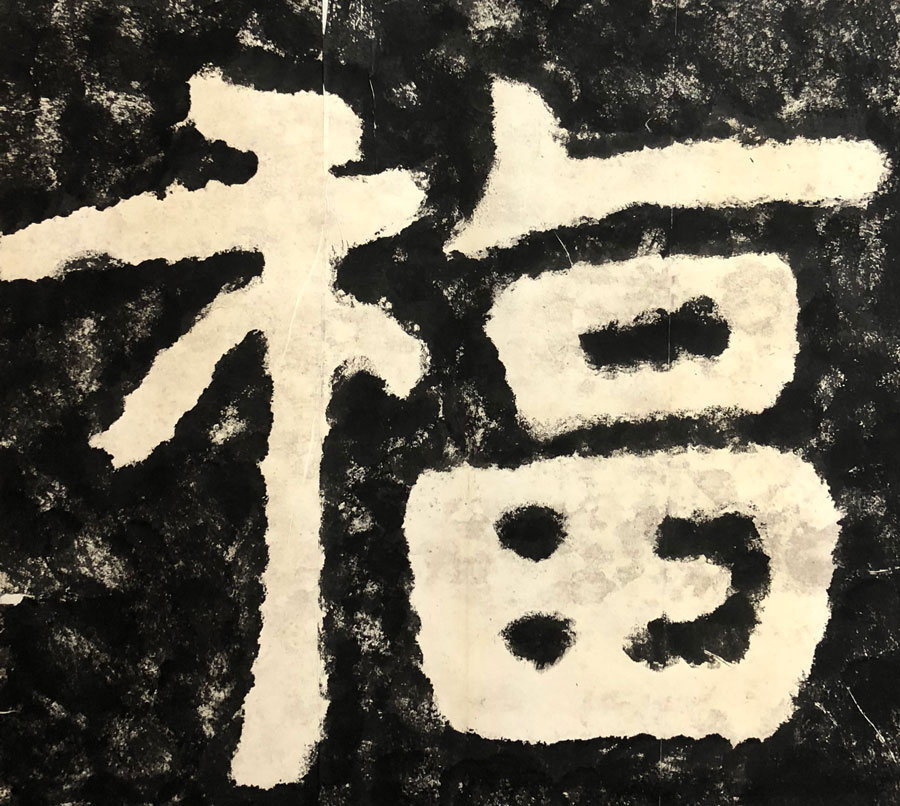

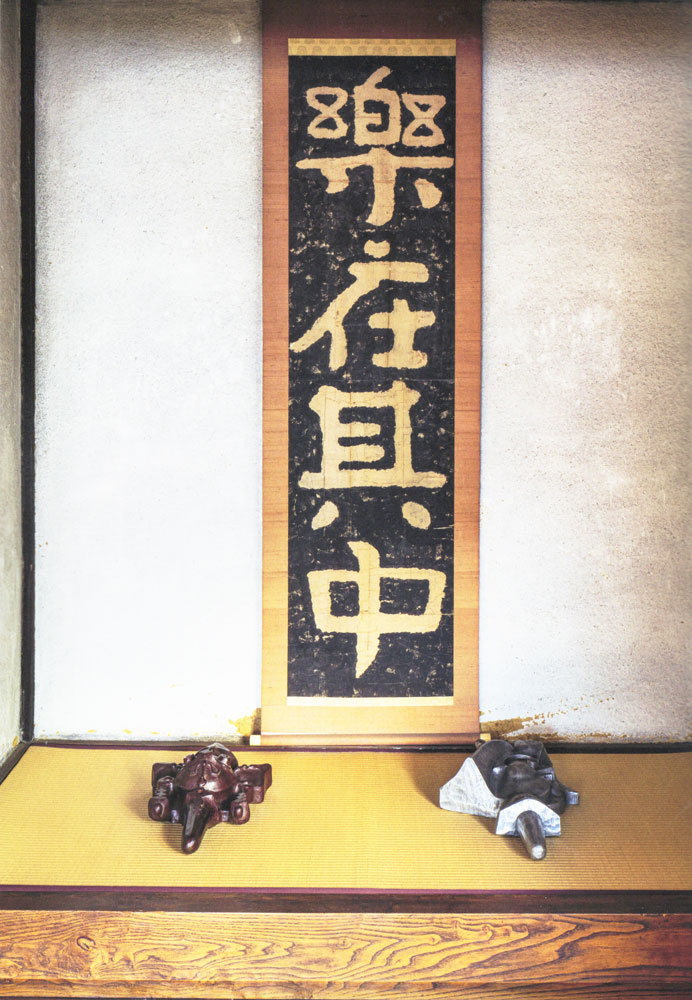

10.みうらじゅんと拓本 11.中国泰山金剛経「福」拓本と河井寛次郎記念館

11.中国・山東省漢代画像石拓本

11.中国・山東省漢画像石拓本 9. 月に兎と蛙・漢の画像石参照↓

|

|

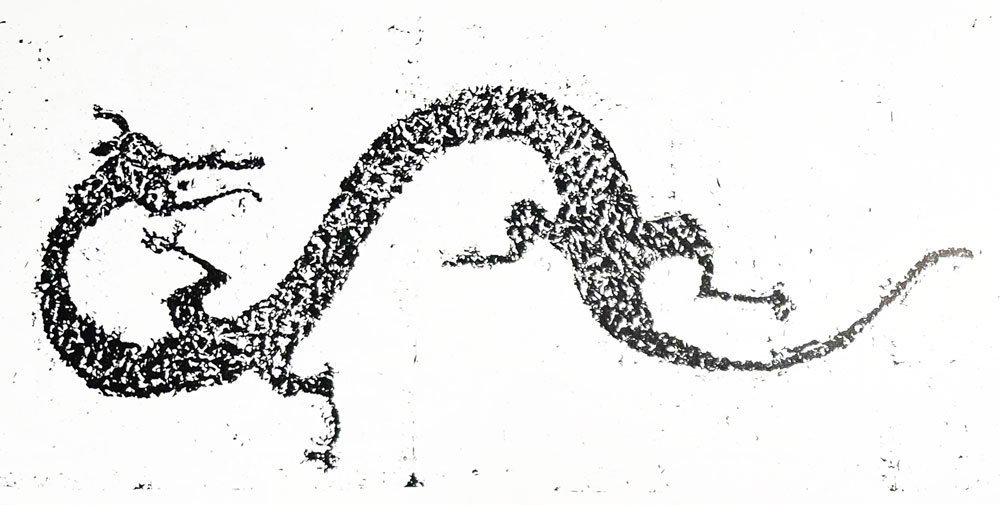

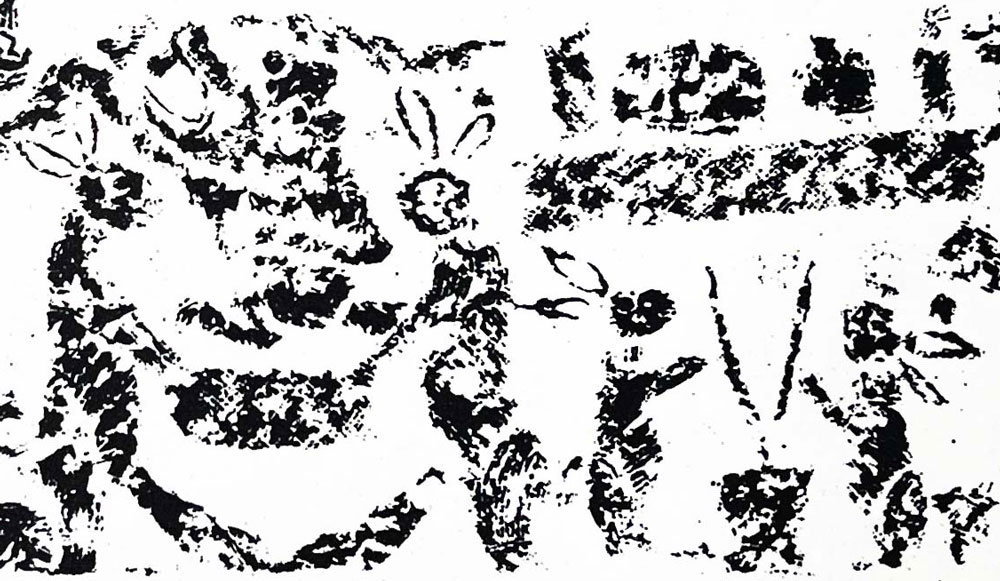

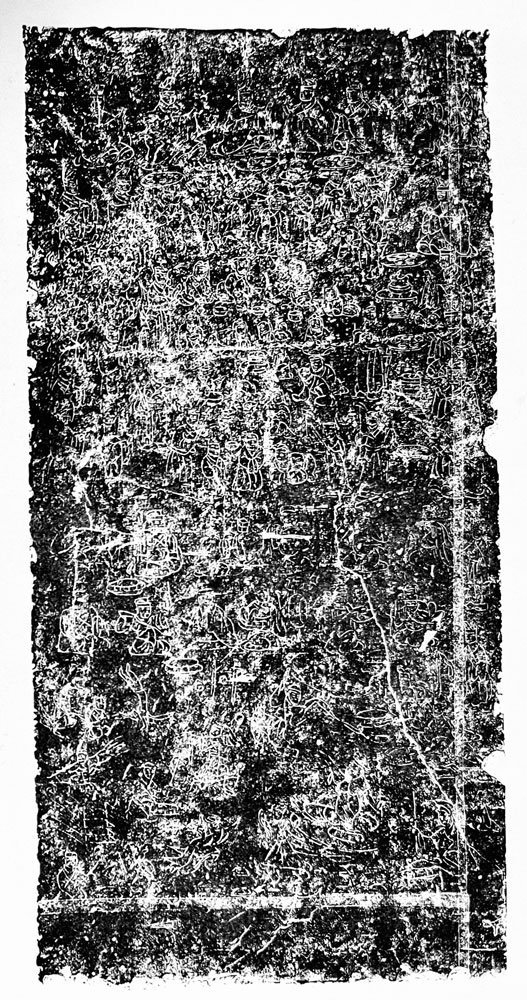

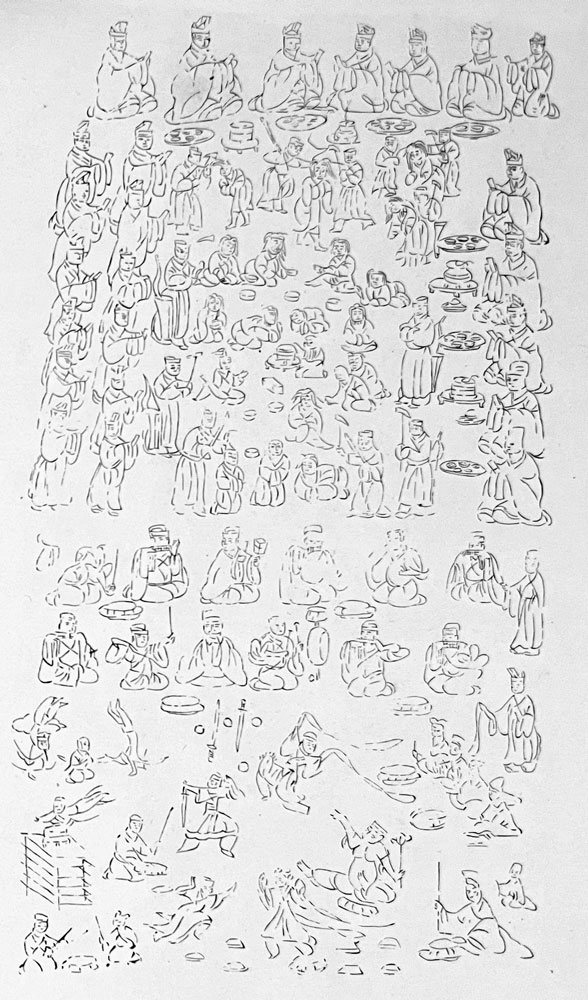

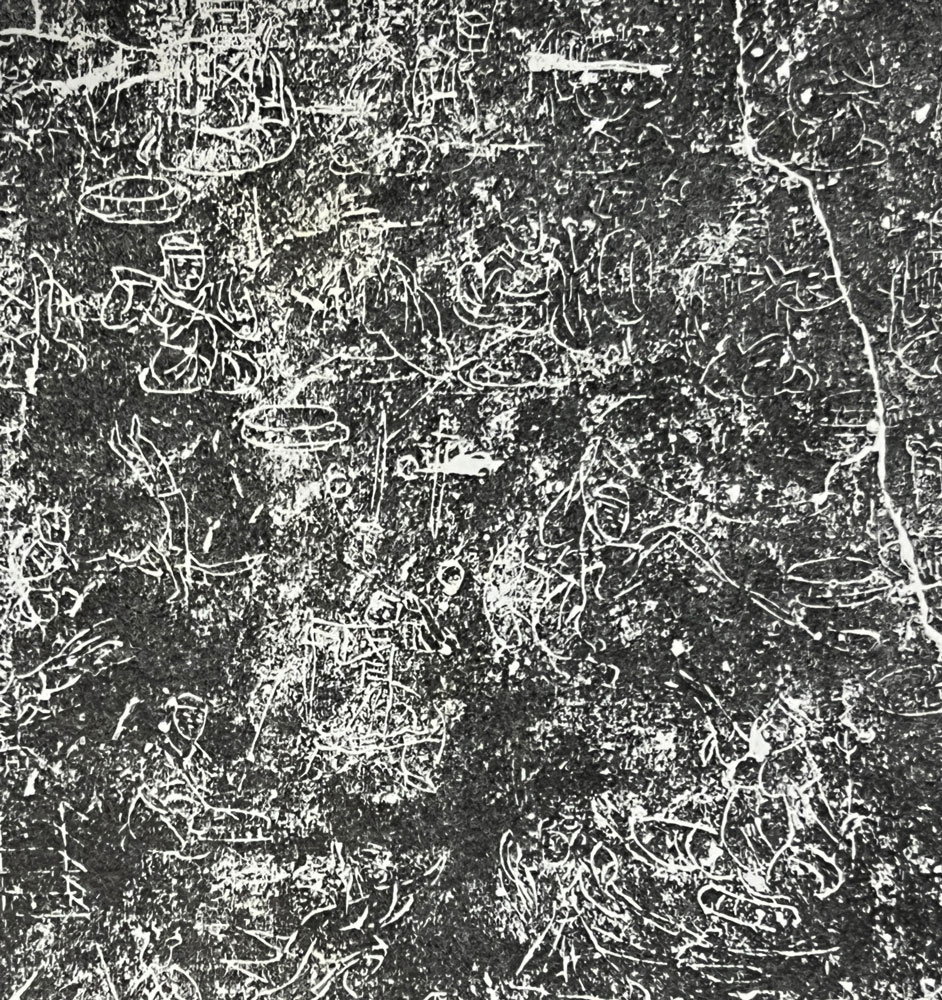

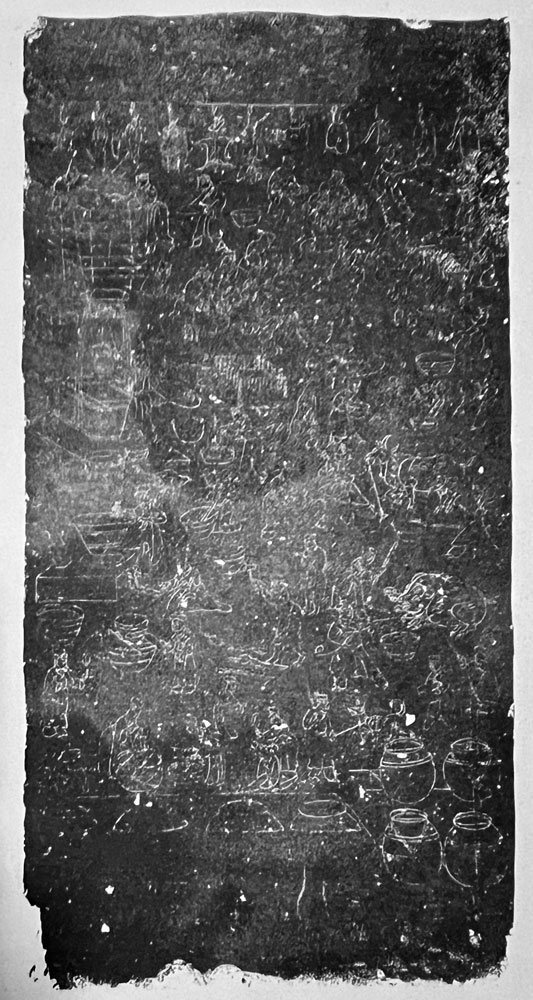

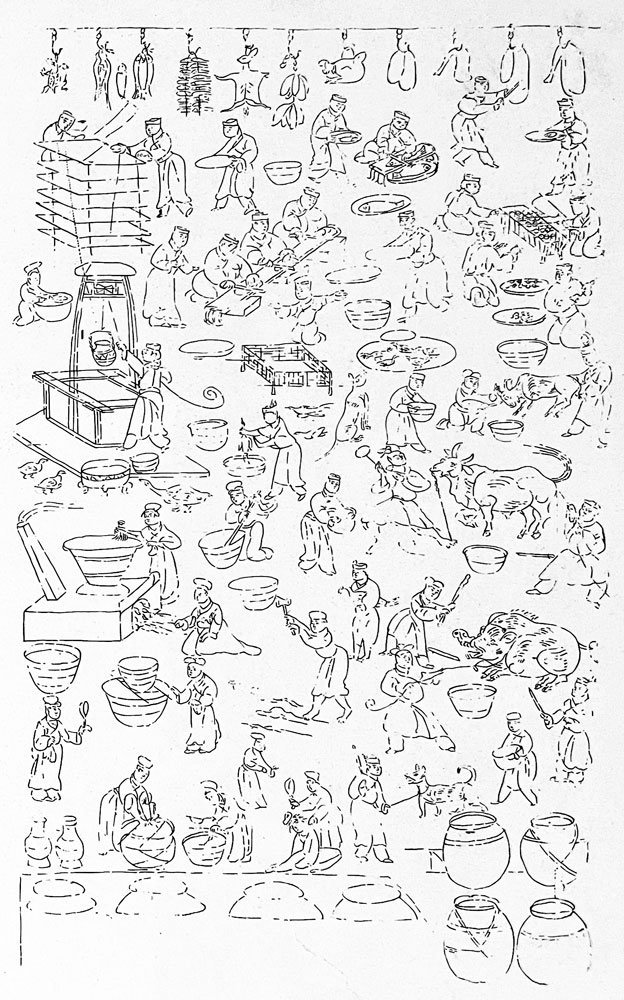

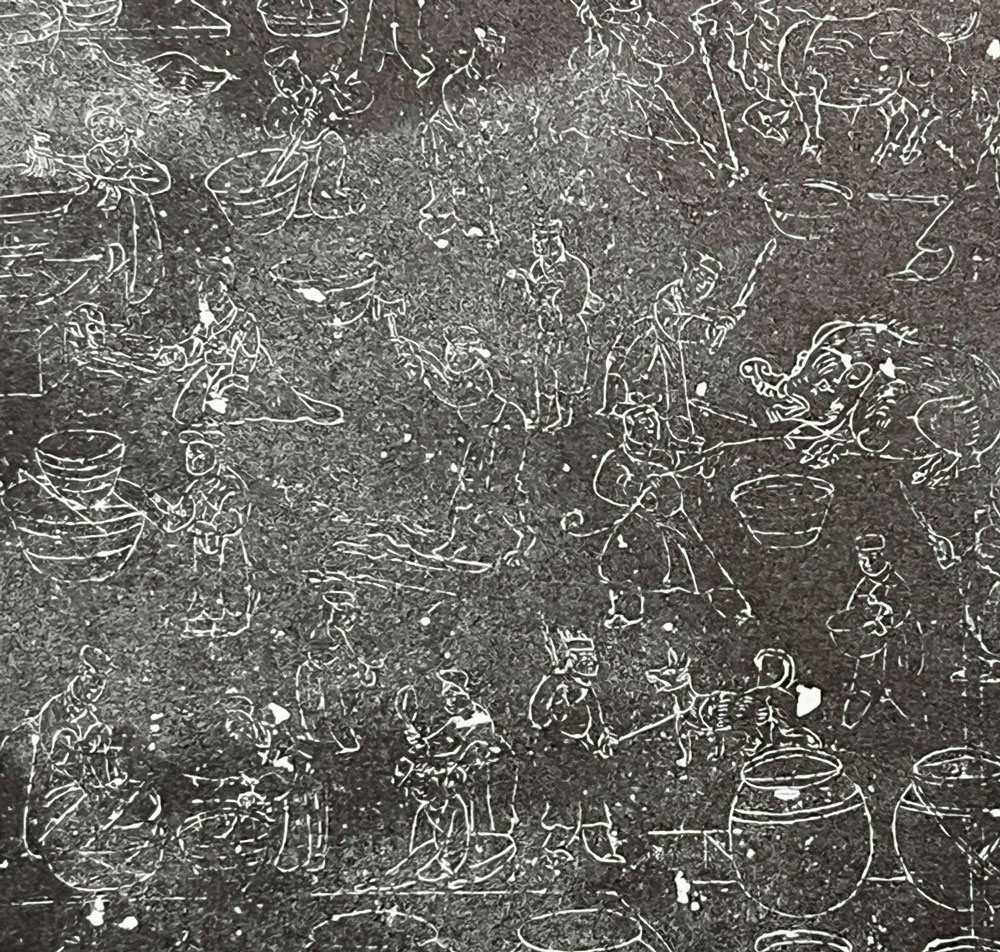

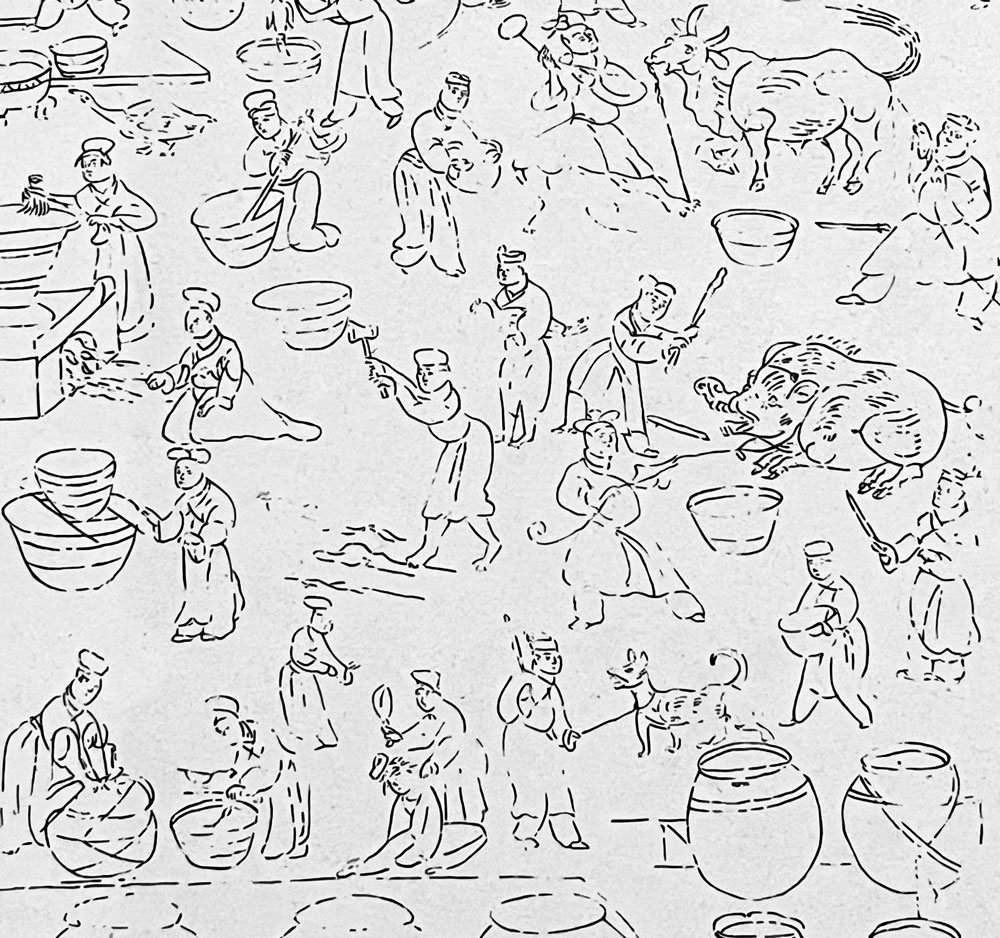

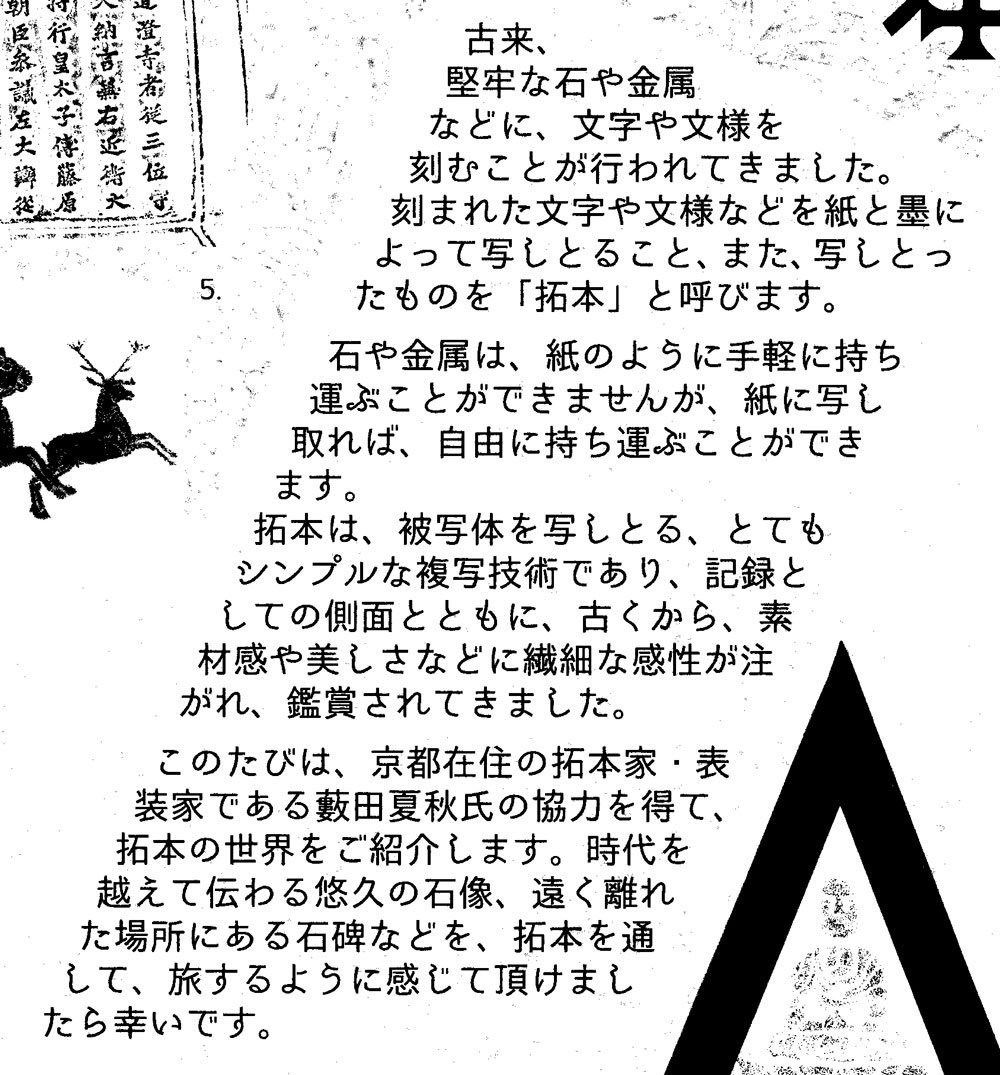

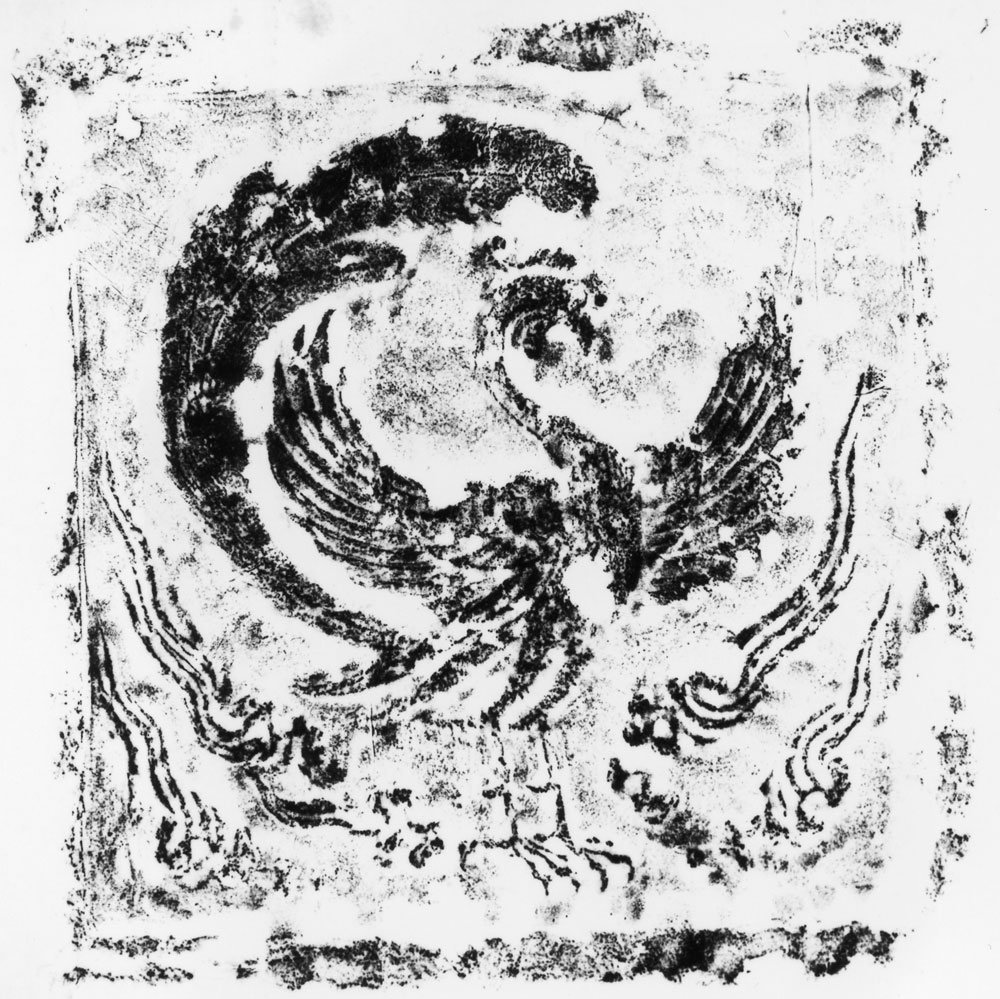

| 画像石とは、中国の後漢時代(25~220)以降の、地下に石で造った墓の壁面にさまざまな絵を彫ったもので、多くは採拓され古代の中国の研究に無くてはならない資料になっています。図像は日常生活風景、生前の事績、余興におこなわれる歌舞、宴会、馬車のパレード、謁見、狩猟、歴史故事、神話世界、神仙思想など多岐にわたっております。東京国立博物館東洋館に実物の画像石がありますので一度ご覧ください! ここでは辰年に因んで「龍」と昨年の「卯」を取上げました。 なお中国では5000年前から龍は描かれており、その人気はすさまじいものがあります。日本では中世、寺院の天井画として流行りました。 拓本の龍は後漢時代(紀元後すぐ)山東省で発掘された墳墓に彫られていた龍です。 拓本の兎も同じ山東省出土の画像石です。月にまつわる伝説を画像化しています。月の兎は玉兎とよばれ、西王母のために仙薬を杵で搗いて作っていたと言われています。日本では月の模様を兎になぞらえたのは随分後の時代です。 画像石には死者の霊を慰めるための画像も多く残ってます。最初は宴会、見にくいので画集ではイラストを添えてます。 飲めや歌えの大騒ぎの風景が描かれています。 また次の拓本では厨房の図があります。猪や魚を料理し、煮てる姿が活写されています。見てると飽きないですよ! |

|

画像石 宴会図拓 |

|

|

|

画像石・厨房図拓 |

|

|

|

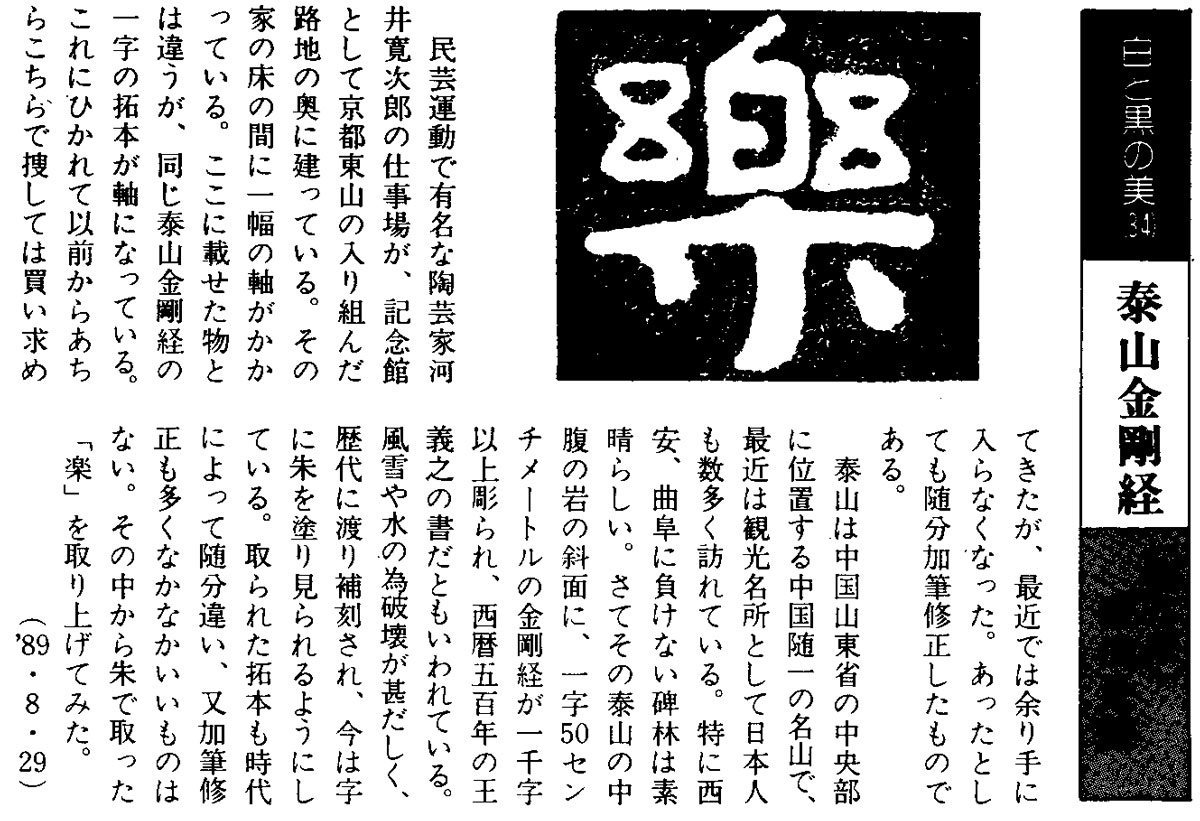

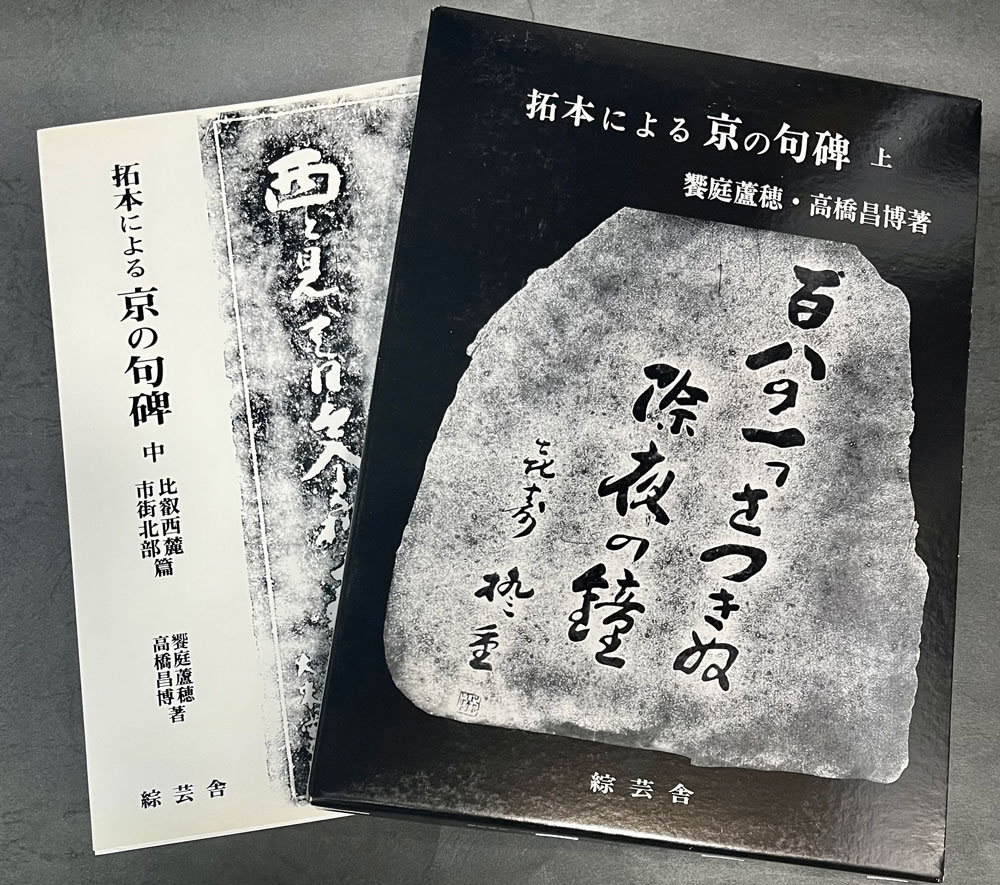

11. 中国泰山金剛経「福」拓本と河井寛次郎記念館

| 「河井寛次郎記念館写真集」を「眼の眼」の上野昌人さんからいただきました。私が最初に記念館に寄せてもらったのは30年以上前、拓本掛軸が掛かっていて驚くとともに嬉しくなりました。これは東京の日本民芸館に寄せてもらった時も、拓本掛軸が掛かっていて嬉しくなり、自分のやっている仕事の方向が間違っていないことを確信しました! (関連記事・綜芸舎・寿岳章子先生と兎) | |

|

|

「本の街」は東京神田神保町古書街のタウン誌、数年にわたり、拓本記事を執筆しました。 |

寿岳文章先生の向日庵講演会で、現館長の河井敏孝さんにお会いしました。 |

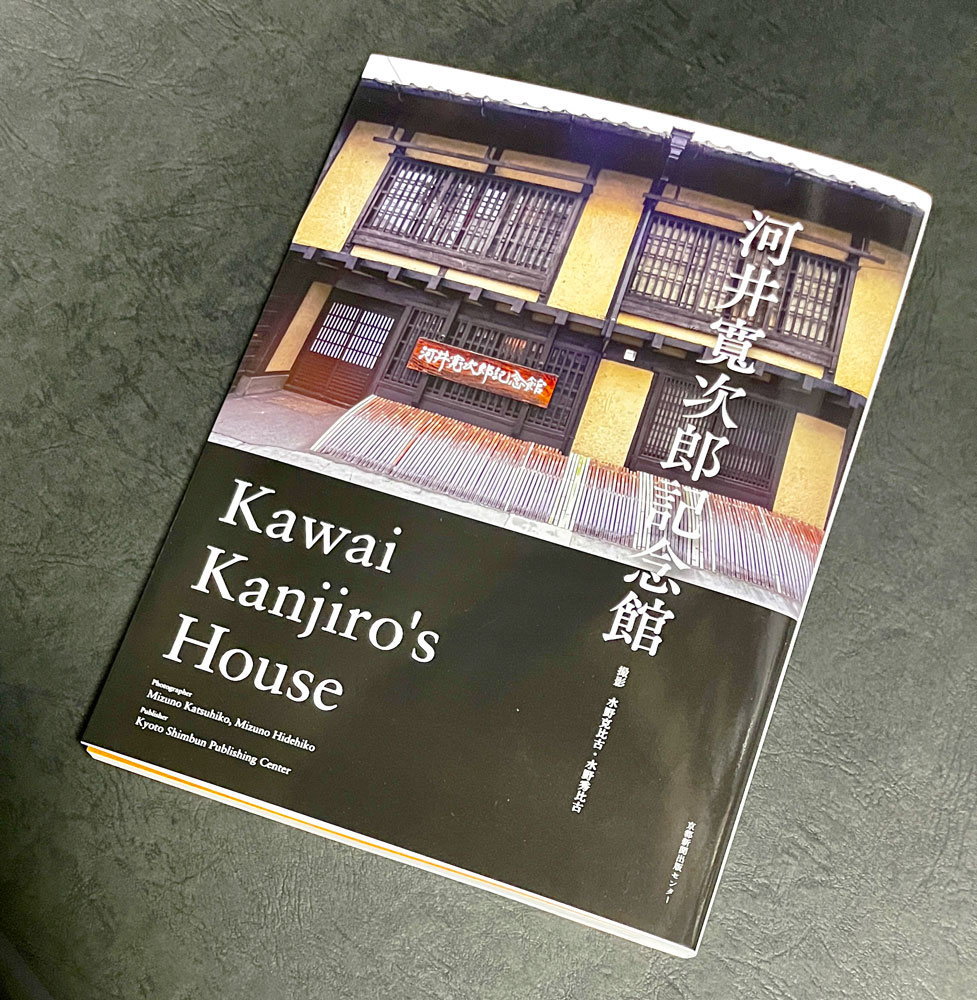

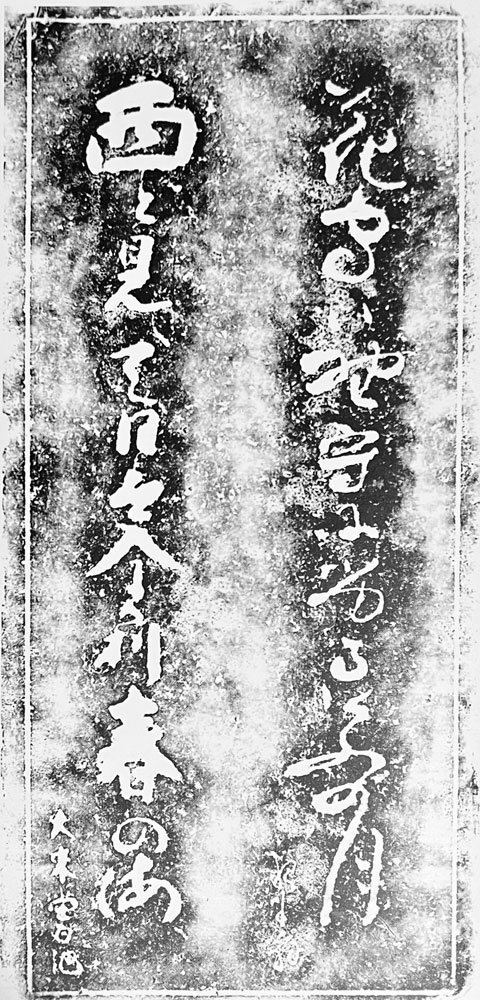

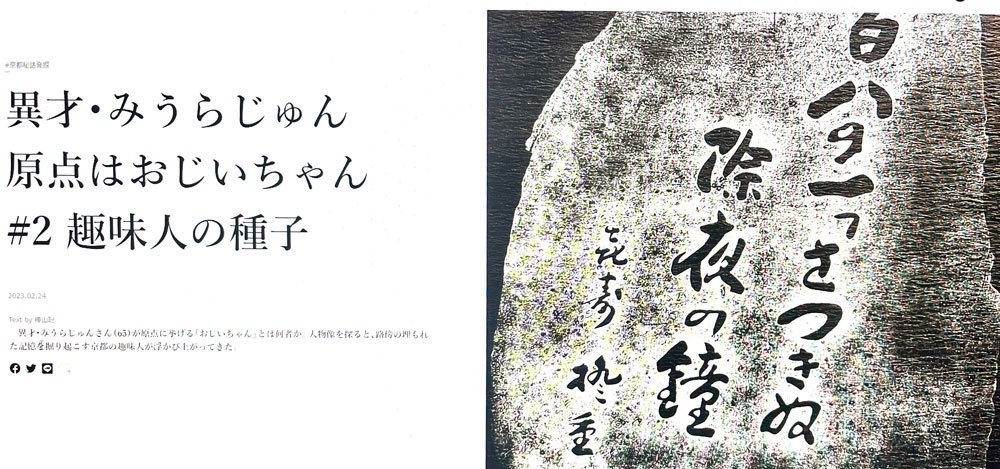

蕪村・百地の併刻句碑 花守は野守に劣るけふの月 蕪村 西と見て日入りにけり春の海 百地 「拓本による京の句碑」 (中)より |

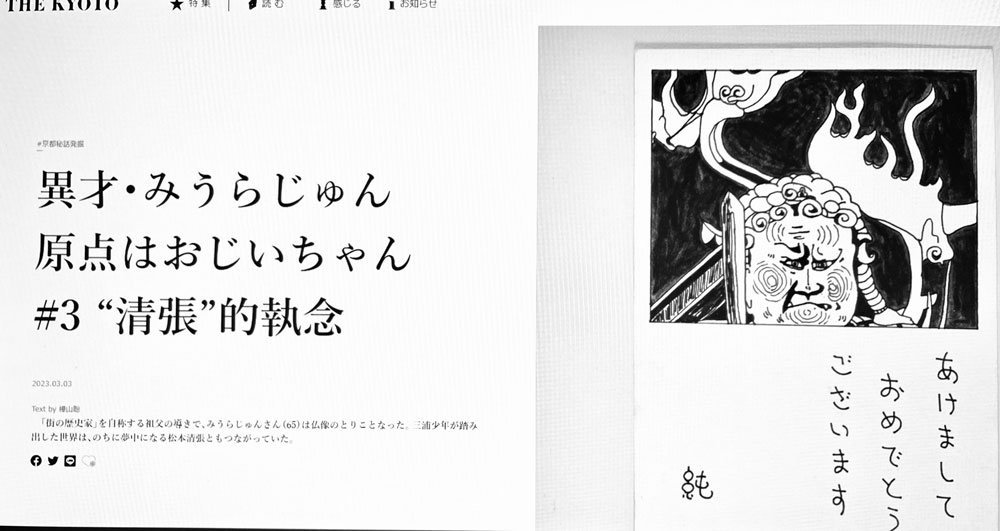

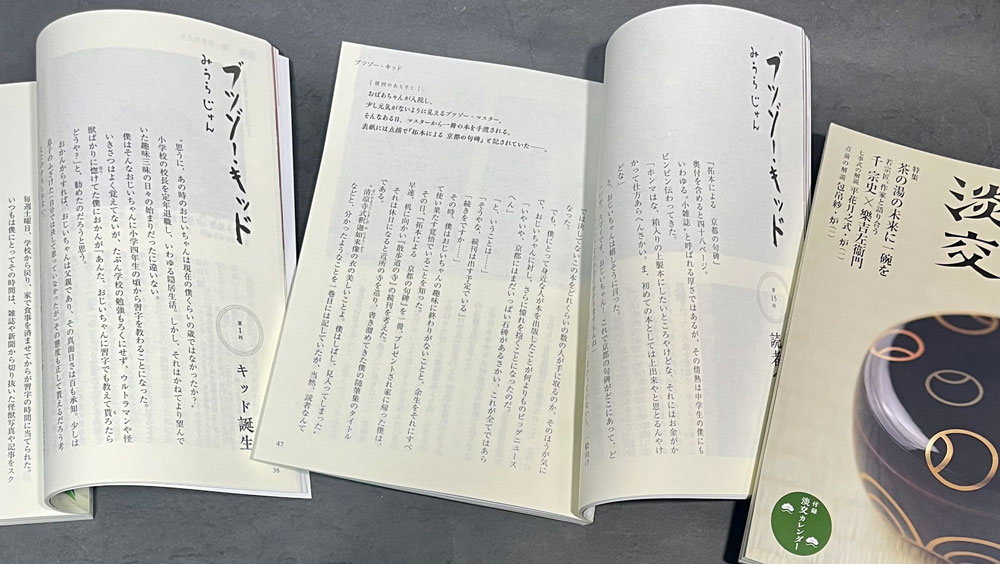

京都新聞 特集記事 THE KYOTO #京都発掘秘話 「異才・みうらじゅん 原点はおじいちゃん」という記事が2023.2.17日より連載されています。WEBサイト THE KYOTO https://www.kyoto-np.co.jp/ で見ることができます。私の父と松本清張の記事や、私の拓本の記事、山村美紗さんの記事や甲斐荘楠音の太田梨沙子さんの記事もあり、最近では太田さんが若冲の拓画巻物「乗興舟」の研究に対する記事もあります。なおこの研究には少しだけお手伝いしました! 購読料も安いのでおすすめです(宣伝(-_-;)) それはさておき、マイブームをつくった みうらじゅん 私も大ファンですが、なんと私の若い時からの拓本仲間で、綜芸舎から出版もした饗庭蘆穂さんの母方の祖父だったのです! これは数年前のTVタモリ倶楽部などで若干知っていたのですが、あまり詳しくはありませんでした。 今回 THE KYOTOで詳しく連載され楽しく読ませていただきました。おまけにみうらじゅんは松本清張ファンなので、そこにもリンクするというおまけつきです。 そしてもっと驚いたことに、拙著「拓本入門」出してもらった淡交社の月刊「淡交」に去年の一月から「ブツゾー・キッド」という題で、みうらじゅんさんがエッセイを書いておられます。おじいちゃんを師匠として、成長した話が書かれていて、素晴らしい関係だったのだと思い、そういうことをあまり話されなかった饗庭さんのお人柄が偲ばれます。 実は私の処からだした「拓本による京の句碑」は上巻は箱入りの上製本なのに、中編は箱なしになっています。これは饗庭さんが病に倒れられ、とりあえず少しでも続編をということで、中の上と中の下に分け、下ができたら箱に入れるつもりが頓挫してしまったのです。残念で、誠に申し訳なく思っています。(2023.03.03) |

|

|

へ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 月にうさぎは中国古代から言い伝えられてきました。古代中国山東省の遺跡に残る画像石にも月で兎が杵ついて、横には蛙が飛んでます。漢時代・王充『論衡』説日篇の中では「月の中に兎とヒキガエルがいる」という俗説について語っているそうです。崑崙山に棲む西王母から不老不死の仙薬をもらったゲイなる男が寝ている間にその薬を妻のジョウガが飲んでしまい、月まで飛んで行ってカエルになったという話と、月にいる兎が臼で杵を使って仙薬を作る話から来てるとか?詳しいところはわかりまへん! 画像石は古代の生活や文化を生き生きと今に伝える石刻で、拓本が余すところなく多くの人にそれを伝えた貴重な伝達手段でした。 |

|

|

| the kyoto https://the.kyoto/article/takuhon ←展覧会紹介記事UP↓ | ことしるべ http://event.kyoto-np.co.jp/feature/artspot/1626517947.8625.html |

|

|

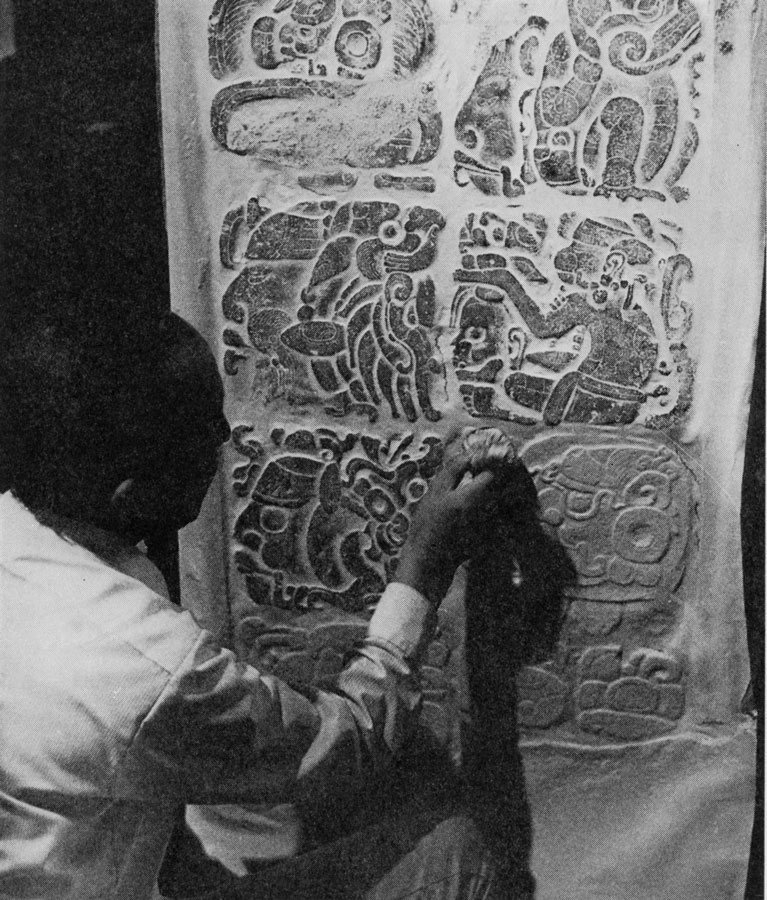

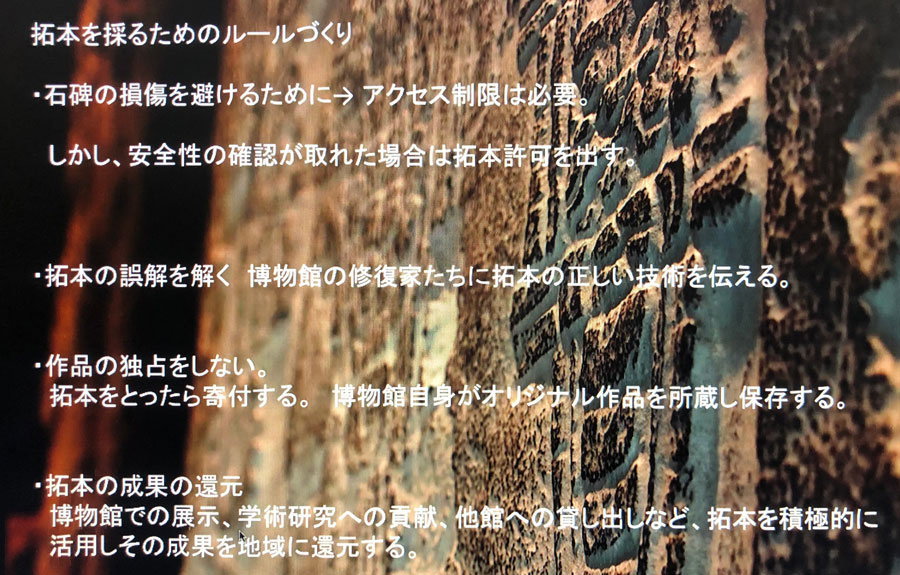

7. メキシコ拓本の新たな試み ![]()

|

本屋B&Bという本屋さんが下北沢にあり、新刊書店でもあり、本の著者や雑誌の編集部などを招いたたトークイベントを開催してます。 その中でオンラインインイベントもあり、最近、京都の「出版社さりげなく」からでた「思考紀」の記事から、知合いの河合早苗さんのオンライン対談の続きとして、メキシコ在住のアーティスト・大井パベルさんと、出版社さりげなく・編集部の熊谷麻那さんとのオンラインイベントを先日webサイトで拝見しました。 大井バベルさんはメキシコ国立博物館の修復員であるとともに、拓本家でもあります。対談では情熱全開の拓本談義に海の向こうにも拓本を愛する人がいることに感激しました! 97メキシコの拓本で述べたように、メキシコの古代文明の石造物の採拓は画家・利根山光人が最初のころで、多くの拓本を採って紹介し、その素晴らしさを世界に伝えましたが、それとともに弊害がでました。現地の人等が見よう見まねで採ったことです。版画や魚拓のように直接遺物に絵具を塗って採ったため、碑が汚れ、驚いた政府は採拓を禁止してしまいました。これは日本でもかってよくあったことです。しかし、日本や中国は文字の碑が多いので、直接墨をつけて採ると、当然ながら文字が逆さになります。それで被害は比較的少ないと思われます。インカやマヤ、アステカのものは逆に写してもそれほど違和感がないので、みんなやったのでしょうね! それから数十年、日本人とメキシコ人のハーフであるバベルさんは拓本や修復を学び、悪戦苦闘しながらメキシコ政府の許可をとり、採拓を始めました。博物館は記録としても重要性を理解し、館員もバベルさんから習いながら採拓しています。 世界中の学芸員が拓本を採れるようになり、いつか壊れるかもしれない遺跡や遺物の採拓が行われ、保存されていけばこんなに素晴らしいことはありません! |

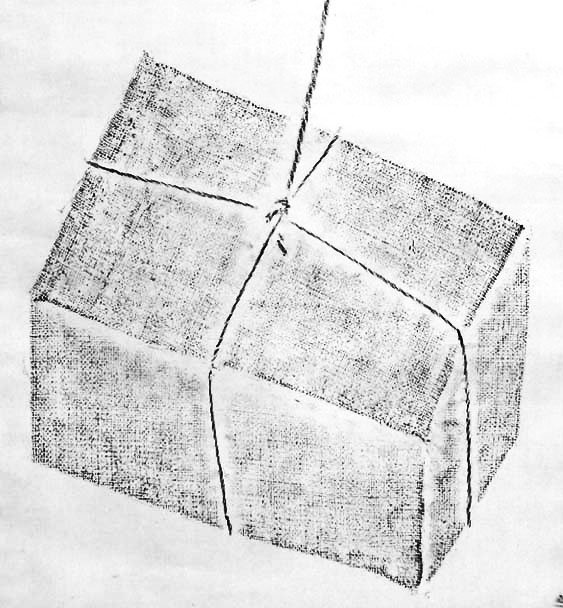

6. 恋の重荷拓本 2021年 ![]()

恋 の 重 荷 能 世阿弥作 拓本(フロッタージュ&インスタレーション) 藪 田 夏 秋 拓・表装 |

|

| 季節は菊咲く秋、所は京堀川の白河院、庭掃除の下人が、御殿の美しき女御に一目惚れ、それをからかった近従から、綾羅錦繍で包んだ荷物を庭の中を何百回運べば、お姿を拝まそうといわれ、恋にうつつをなくした老人は、その荷物を持とうとするのですがあまりに重くて持てません。それもそのはず、その綺麗な布で包んだ荷物の中身は石だったのです。それともしらず恋に盲目の老人は持ちあぐねてとうとう死んでしまいます。それを聞いた女御は哀れにおもい、 「恋よ恋我が中空になすな恋、恋には人の死なぬものかわ」 と詠います。怨霊になった老人は祟るのをやめて守り神となった・・・というお話から 珈琲豆袋を拓本に採り、箱と繋げました。箱表は珈琲袋ですが、中は西陣の花唐草緞子です。なんと!箱の中にはオモテ(節木増女=天女 能面師:梅原如山作) SYOサロン展出品2021.8.24 |

|

|

|

5. 鳳凰磚 岡寺 ![]()

|

綜芸舎の東京店は1979年お茶の水駿河台下に小さな拓本ギャラリーと綜芸舎出版物と拓本、表装材料販売、指導をメインとして「拓」オープン!途中神田神保町すずらん通に移って30年近く営業しました。ところが2007年地価の高騰で撤退せざるを得なくなりました。 30年近い間に本の街神田の雑誌「本の街」には「拓本・白と黒と美」という連載を載せていただき、拓本の普及にお役に立てたと思っています。 ここでは1989年3月号に掲載された47回「鳳凰磚」を紹介します。 実はこれを紹介するにはいくつかの縁が絡んいます。 2019年淡交社からわが著「拓本入門」出していただきました。その装丁をしていただいた方が久津間さん、その方が新た装丁された「仏像さんを師とせよ」(淡交社)をいただきました。そのうえNHKETV特集で「時を刻む」が放映されると情報をいただき、4月9日拝見しました。 なんとその中に乙訓寺の古仏の修復お話がでてきました。乙訓寺は京都長岡京市の古刹です。そして真言宗豊山派で、豊山派といえば奈良初瀬の長谷寺が総本山、末寺に飛鳥の岡寺があります。 |

| 1970年代縁があって父・藪田嘉一郎が一般向きの長谷寺の本を書き、綜芸舎で出版、仏像写真以外の写真は私が撮り出版。毎年何千部と収めました。その後飛鳥の岡寺とも縁ができ、随分お納めしました。その岡寺の後任のご住職が乙訓寺のご住職であり、いろいろお世話になりました。 「拓本入門」から「仏像さんを師とせよ」そしてNHK「時を刻む」の中の乙訓寺から長谷寺・岡寺、最後に本の街の鳳凰磚拓本につながりました。(2022.5.1) |

|

|

|

|

「家庭画報」2010年11月号は「白洲正子の世界」・・・私の世界と並列に扱うつもりは毛頭ありません。彼女が行った多くのかくれ里にたまたま私も行っていたにすぎません。

ここで大きく紹介された狛坂廃寺の磨崖仏、今から30年以上前私は数人の仲間と、小学生だった子供二人を連れて登って拓本を採ったのです。日本にもこんなすごいものがあるんだとびっくりし、本尊はあまり大きいので脇侍の菩薩を岩にしがみつきながらやっと拓本できました。 今回雑誌を見る限り、痛みもせずに威容を誇っている姿をみてホッとしています。それにしてもよくこんなところに白洲正子もよくぞ来られたものだと思います。 昔行った京都の北山の奥、広河原の松上げや先日訪れた琵琶湖の白髭神社、かって仕事で行った宇陀の大蔵寺、山の辺の檜原神社、かってやはり採拓に行った近江の石塔寺、訪れておられます。どこかですれ違ってたかもわかりませんね。白洲正子生誕100年だそうです。 |

|

|

狛坂磨崖仏は滋賀県栗東市にある金勝寺山中の狛坂廃寺近くにあり、奈良時代彫られたと言われています。新聞では新羅顔と言われていますが、中国雲崗石窟仏に近い姿ではないでしょうか。いずれにしてもこれだけの大きく立派な石窟仏は日本では他に無く素晴らしいもので、今一度行きたいものです。 なお採拓した拓本はどこにしまったのか未だ出てきません。 | |

3. 拓本採り・日本経済新聞 2008年6月19日夕刊「」

![]()

|

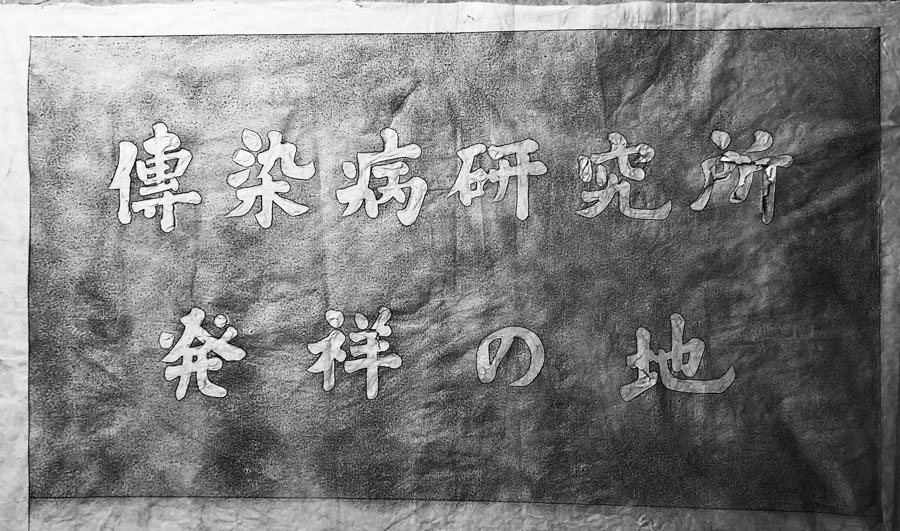

いま新型コロナウイルスの猛威が世界を覆っています。ウイルスの終息を願って掲載します。 先日私の拓本を整理していたら「伝染病研究所発祥の地」碑の拓本が偶然でてきました。何かの縁です! 碑が建てられたのが1992年なので、その後頼まれて採拓したものです。東京パナソニックビル1号館の敷地内で採った記憶があるので、多分二十数年前の拓本です。頼まれて採拓する場合、一枚は裏打、表装し渡しますので、これは予備に採った一枚です。依頼者は松下電器だとは思うのですが忘れました。今この碑は芝公園入口に立っているそうです。碑銘には 傳染病研究所 発祥の地 北里柴三郎は福沢諭吉はじめ民間の援助を受け明治25年11月30日この地に開設された大日本私立衛生会附属伝染病研究所において細菌学の研究を開始し伝染病の撲滅に多大の貢献をした 爾来伝染病研究所は幾度かの変遷を経て現在に至っている 創立百年にあたりゆかりの地に碑を建て先人の偉業を顕彰するものである 平成4年11月吉日 東京大学医科学研究所 社団法人 北里研究所 |

|

玄奘(げんじょう)法師(三蔵法師)602年 - 664年3月7日は629年に陸路でインドに向かい、巡礼や仏教研究を行って645年に経典657部や仏像などを持って帰還。以後、翻訳作業で従来の誤りを正し、法相宗の開祖となりました。またインドへの旅を地誌『大唐西域記』として著し、これが後に伝奇小説『西遊記』の基ともなりました。 この拓本は人気があり結構昔から流布しています。屏風に仕立てたものは40年以上前のものです。玄奘は大般若経600巻を持ち帰ったわけですから、背負ったものはそういったお経なのでしょうね。持ち帰ったことを象徴的に表しているので、実際は多くの付き添った僧や従者が運んだのでしょう。「大唐西域記」をベースにした「西遊記」でも三人?の従者がいますから。 左面の観音様は「南無大慈大悲救菩救難廣大霊感観世音菩薩」と長い名の仏さまです。康煕四十四年乙酉は清朝の年号で西暦1705年、日本は元禄時代にあたります。康熙帝は康煕字典で有名、唐以来の字典で、世界的にも超一級の字典です。 |