3.泰山金剛経・佛 4.吾輩は猫 5.与謝野晶子

6.貫名海屋書・若冲筆塚 7.芭蕉碑・大津絵の・・

8.芭蕉翁 父母の 9.古里や 10.妙心寺鐘拓本

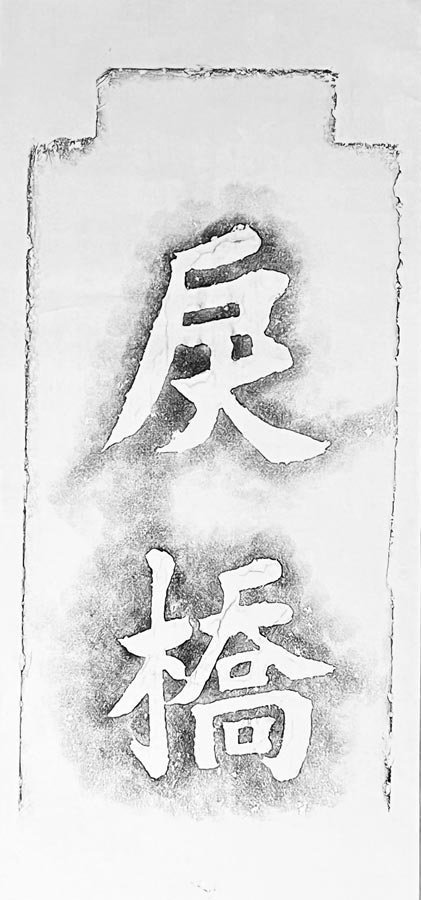

11.大雲寺梵鐘 12.宇治橋断碑 13.道澄寺梵鐘拓本

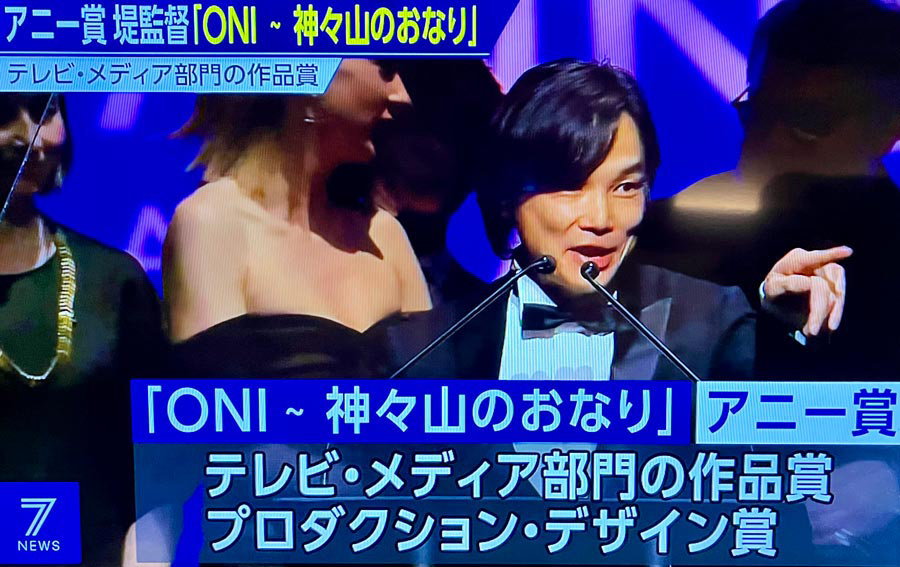

14.戻り橋石標&ONI・神々山のおなり

|

1.九成宮醴泉銘拓本 2.楓橋夜泊詩拓本 3.泰山金剛経・佛 4.吾輩は猫 5.与謝野晶子 6.貫名海屋書・若冲筆塚 7.芭蕉碑・大津絵の・・ 8.芭蕉翁 父母の 9.古里や 10.妙心寺鐘拓本 11.大雲寺梵鐘 12.宇治橋断碑 13.道澄寺梵鐘拓本 14.戻り橋石標&ONI・神々山のおなり |

| Gallery calligraphy |  |

|

一条室町に住まいする私のところから西に約500mの堀川にかかる橋は「戻橋」といってつとに有名であります。 794年平安京が造営されたとき、一条大路に堀川を渡る橋として架橋。現在の橋は1995年(平成7年)製。近くの晴明神社にはそれまでの一条戻橋石標が残っています。この拓本は昭和40年代に採拓したものです。小学生だった姪っ子の夏休みの宿題に採り方を教え、彼女の拓本は中立小学校(現新町小)に、私の採った拓本がこれです! 『平家物語』剣巻には渡辺綱が夜中に戻橋のたもとで美女と遭遇、すると女は鬼に姿身、綱は鬼の腕を太刀で切り落としたというお話が有名です。 陰陽師・安倍晴明は橋の下に式神を隠していたとか。清明さんの模型の橋の横にも鬼のような式神像があります。 豊臣秀吉の命で千利休切腹の後、首がさらされたり、秀吉のキリスト教禁教令で殉教者は耳たぶを切り落とされたなど恐ろしい橋でもあります。 なお江戸期、橋のそばには妓楼があり、「綱」という遊女の馴染客・与謝蕪村が、「羽織着て 綱も聞く夜や 河ちどり」一句!というのもあります。 洛中洛外図屏風(舟木本・国宝)にも一条戻り橋が描かれています。髪結いさんがあったり、土産物屋があったりしますが、牛が荷を運んでいます。手前に橋が車両通行止め?になっています。渡橋料払って渡ったのか、渡れなくて引き返すのか??? 我々地元では嫁入りの時、ここを通ると離縁されるという説が一番有名です。 さて古い拓本を出したのは、知人の姪の方がかかわって完成した「ONI・神々山のおなり」というアニメーションが、アカデミー賞のアニメ版と言われる「アニー賞」で二冠を獲ったからです。その中で神々山と下界との間に架かる橋が戻り橋! これで戻り橋(Modorihasi)も世界的有名な橋になったかな?(2023.03.12) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←ONI展 Play Museum 立川市緑町3-1 https://play2020.jp/museum/ 3月11日(土)18:30-21:30大画面で上映 |

|

|

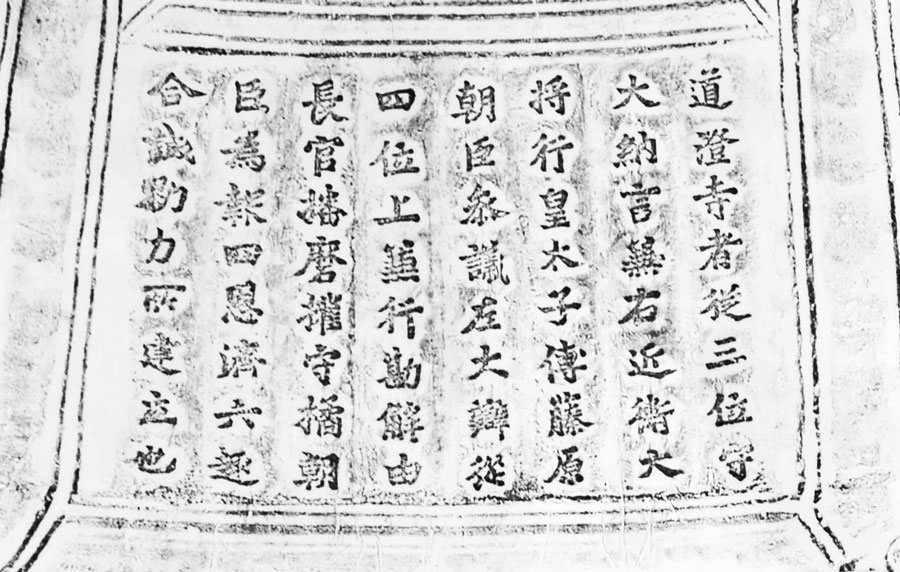

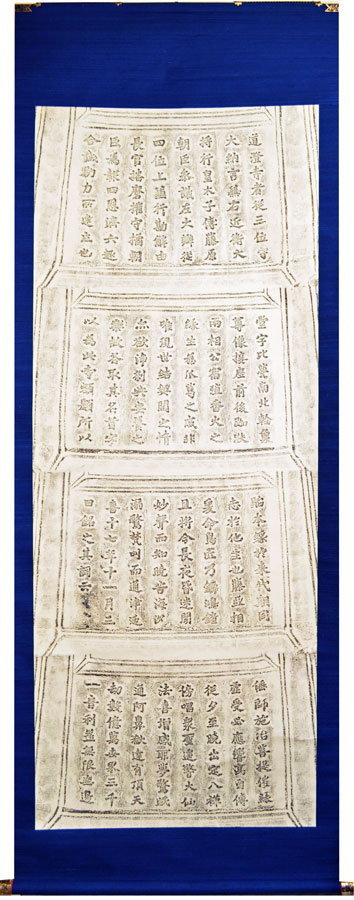

| 国宝 平安時代 道澄寺は平安時代創建の寺で、延喜十七年(917)梵鐘が造られ、銘は小野道風筆といわれ、「神護寺鐘銘」と並び称される名筆です。しかし寺は室町時代廃寺となり、いま鐘は奈良県栄山寺にあります。 |

|

|

|

|

||

| 宇治川のほとりの橋寺の断碑。宇治川は琵琶湖の水が大阪湾まで流れる水量が多い急流の大きな川で、幾度も橋が流されました。そのいきさつを刻した碑が建つお寺で、橋寺と呼ばれています。正式には604年聖徳太子発願で秦河勝が建立した常光寺地蔵院といいます。さて碑は宇治橋断碑と言われています。それは上部三分の一で割れ、後で継がれているからです。上部碑文には僧道澄が大化二年(646)に宇治橋を架けたいきさつを刻したものですが、下部は1791年に「帝王編年記」(14世紀)の文から新たに刻して今の姿になっています。書体は北魏様で日本では貴重な書道の資料となっています。 しかし銘文の内容についてはいくつかの疑義があり、父薮田嘉一郎が「石刻」(綜芸舎刊)で797年の建碑といっています。ウィキペディア「宇治橋断碑」にも記事がありますので参考にしてください。(2015.2.2) |

||

|

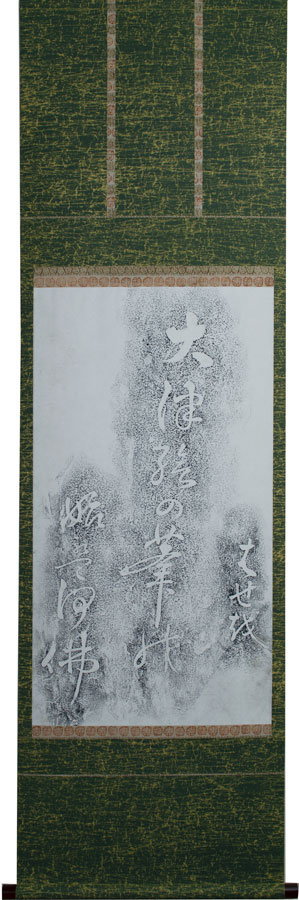

銘文「比叡山延暦寺西宝幢院鳴鐘天安二年八月九日至心鋳甄」。あれ文字が逆さま?これは逆に写したものではなく、鐘の内側にこのように彫られている。表から心眼で見よということか。世にも珍しい鐘ではある。天安2年(858年平安時代前期)の銘のあるこの鐘は国宝であるにかかわらず、十数年前京都観光寺院紛争の時、所在不明となり、問題になったが現在は京都国立博物館に保管されている。京都左京区岩倉の大雲寺は平安時代に建立された大寺であったが中世兵火に焼かれ荒廃したが江戸時代実相院共々再建され今日にいたる。元々比叡山にあった鐘が流転の後博物館にあるわけはここではお預け。(2000年8月20日) |

|

|

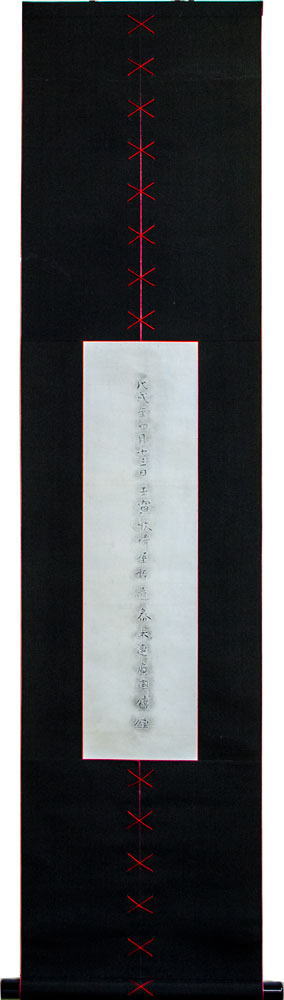

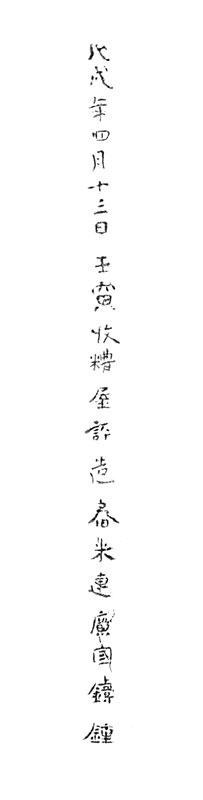

京都妙心寺は、禅宗京都五山に一つで臨済宗の大本山です。建武二年1335年花園天皇が法皇になられたときに、御所を妙心寺として開山。綜芸舎のある京都御所の西に位置するので西の御所ともよばれました。私のところ室町通から一条通を真西に4キロ先にあります。応仁の乱でほとんど焼け落ちましたが、1500年代に復興し、今日の威容を示しています。その中ひときわ輝いているのがこの梵鐘です。もとは法金剛院(または浄金剛院)といわれています。兼好法師が徒然草220段でも「浄金剛院の鐘の聲,又黄鐘調也」と述べています。黄鐘調(おうじきちょう)とは雅楽の基音の一つで、127.7H.zだそうです。ある説によると、黄鐘調は四季を表す音階で、これは無常に通じるので、「平家物語」の序で「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」もこれを表しているとか?さてこの鐘とほとんど同じものが九州大宰府観世音寺にあります。大きさも音も同じですが、銘文が入っていません。さて妙心寺鐘の銘文は 「戊戌年四月十三日 壬寅収糟屋評造春米連広国鋳鐘」 戊戌(つちのえいぬ又はボジュツ)の年、四月十三日壬寅(みずのえとら又はジンイン)の収(吉日)の日 糟屋評造春米連広国(かすやのこほりのみやつこ つきしねのむらじ ひろくに)が鋳る鐘なり」 ここから文武天皇二年(698年)に、糟屋評(郡)の広国の工房で造られたことがわかります。糟屋郡は福岡市の東、大宰府の北にある日本で一番人口の多い郡です。そして二つ作られた一つがお隣の大宰府観世音寺に残り、一つは銘を入れて都に送られたのでしょうか。この鐘の拓本は私の父・薮田嘉一郎がとったと思われます。父は古代学者で、なかでも金石学者でもありました。かって金石学は石とか金属を調べる学問?と言われましたが、金属や石に刻まれた古代の文字を研究する学問です。この鐘の銘もその対象であったのです。私は学は受け継ぎませんでしたが、拓本の技法は受け継ぎました。 掛軸は2005年4月東京銀座・鳩居堂の個展「夏拓秋装展ⅱ」で発表したものです。掛軸の天地の表装部分は、裂を切り離し、中に紅絹を入れて赤い糸で止めるデザインです。 さて今年は「戊戌」にあたります。この鐘の造られた698年からなんと1320年たち、60年周期からいくと22周期にあたります。次の戊戌は孫たちが私の歳に近づいています。それまで平和であることを祈ります!(2018.1.1) |

|

奈良と和歌山の境に位置する高野山は弘法大師空海の創建になる真言宗の総本山である。関西の人間は一生に一度は宗派を問わず訪れる。これは中世でも同じで多くの大名が寄進した大五輪塔が奥の院に通じる巨木の生い茂る参道の両側にその権力を象徴するようにびっしり立ち並んでいる。その参道中程五輪塔の間にこの拓本の碑が、その風格から周りにけして負けないで建っている。参道を通ってお参りする人々はそれまでの大名五輪塔に辟易してやってくると突然の句碑にホット人心地がつき、その素晴らしい句碑を見つめるのが常である。句は一六八七年作で「笈の小文」にあり、平易な内容であるが問題はその書。豪快な書は江戸中期の文人池大雅の手になるもので、碑陰(碑の裏)は大島蓼太の撰文が刻され、全国の数百ある芭蕉句碑中白眉の一碑である。1775年創建。(2000年7月) |

|

|

||

大津絵の筆の始めは何仏 ばせお |

|||

|

|

|

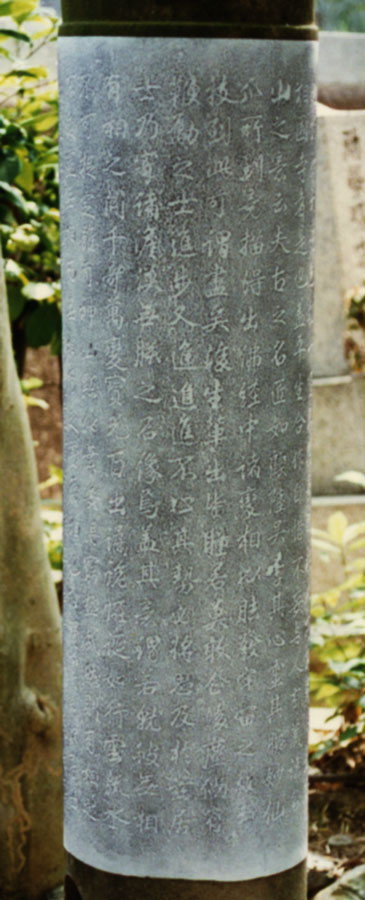

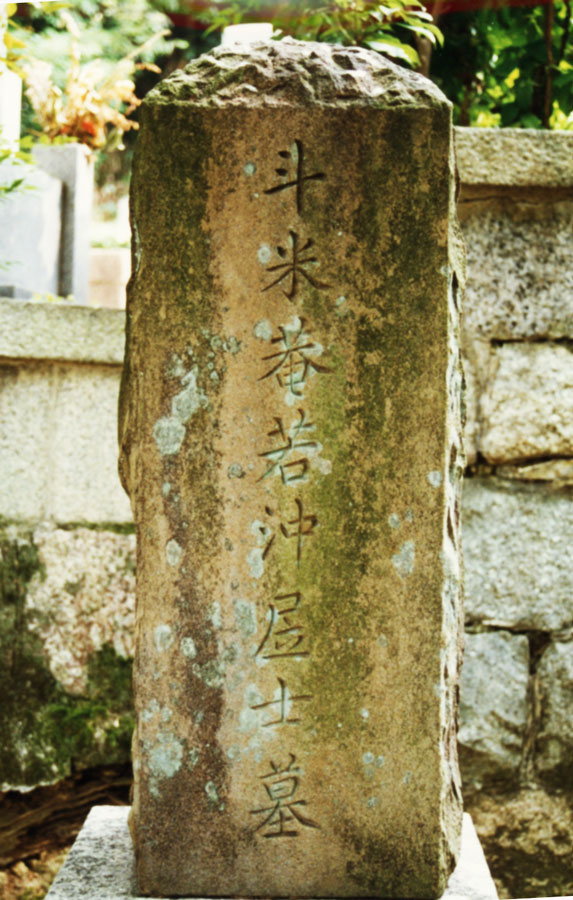

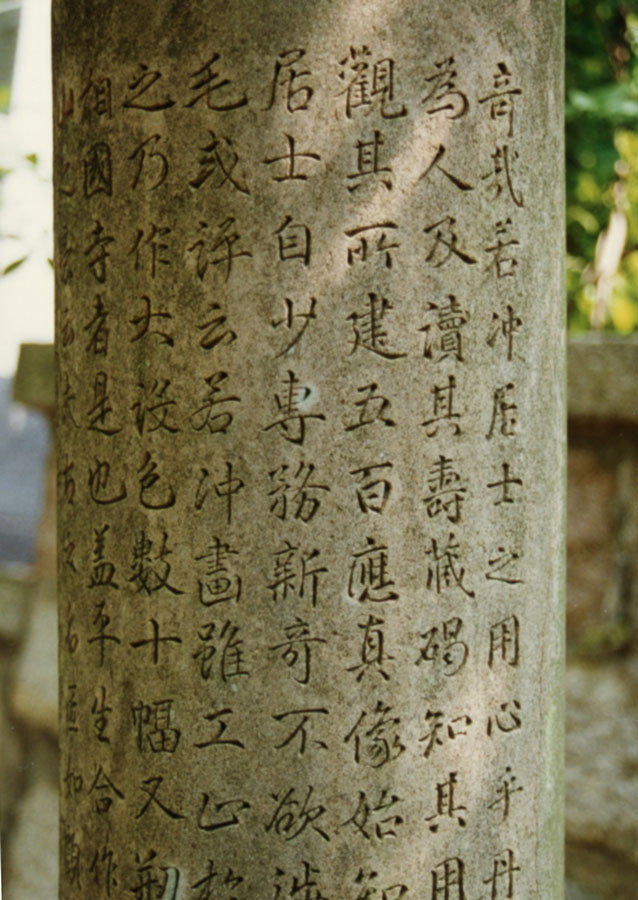

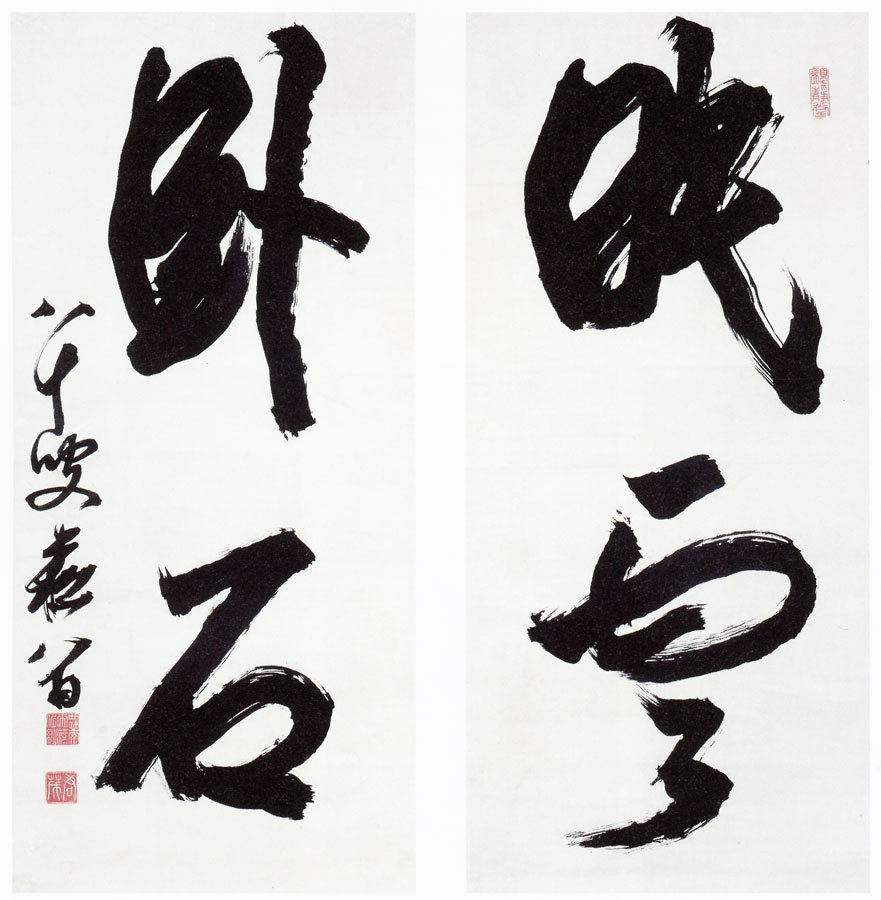

| 京都市京セラ美術館開館記念展「京都の美術250年の夢」には幕末三筆の一人・貫名海屋の雄渾な大字「眠雲・臥石」(1858年)が展示されています。 かって40年以上前に、貫名流の書道を学ぶ方たちから、京都深草にある石峯寺にある海屋の筆塚の採拓を頼まれ、筆というより砲丸のような碑の拓本を採りました。それは伊藤若冲の顕彰碑で、若冲の墓の隣にありました。採拓後すぐにお渡ししたので、採拓中の写真ものしか残っていません。なので碑文はわかりません。筒状なので採拓して展開すれば、一目で内容がわかったのですが! |

||

|

|

|

5. 与謝野晶子・五月の碑拓本 2017年

|

|

|

与謝野晶子の歌碑拓本3点 すべて富村俊造さんの みだれ髪の会が建碑されたものです。左上は京都・城南宮、上は京都北嵯峨・直指庵、左はパリ旧三越百貨店に。30基近く建碑され、その多くを出来たときに採拓しました。パリの碑は現地に行く前に京都の祇園にあった三越で。上の碑二つは石屋で彫りたてを採拓、ここに残っているのは試し刷りなのであまり綺麗には採れていません。中には祇園の南座を詠んだ晶子と鉄幹の碑の拓本を採って、南座に寄贈したところ、なんと数年間、招待券をいただきました。 それにしても富村さんは化学商品の会社の社長をなさりながら、晶子に惚れて活動され、多くの碑を残され百歳近くまでお元気でした。スイスの兵隊の被るというベレー帽での姿を今も思い出します。 (2017.5.5) |

|

夏目漱石の「吾輩は猫である」はあまりにも有名ですが、この拓本の碑は、漱石が通った東京駿河台下の錦華小学校の校庭の外にたっています。いまは名前変わってお茶ノ水小学校になりました。 今から20年ほど前の春の一日、この碑の拓本を採っているとハラハラと桜の花びらが舞い落ちてきて濡れた画仙紙の上にひっつきました。ゴミや虫なら払い落として墨を叩くのですが、記念にと思って花びらごと採拓しました。当時は神保町に京都から進出した間もない頃ですから、忙しくしていた合間のホンの一息の一瞬・・・今となってはいい思い出です。 蛇足:花の形は画仙紙に残りましたが、はなびらは真っ黒、ごめんなさいね(2013.3.15)。 |

【泰山金剛経・佛黒色拓本】 |

【泰山金剛経・佛朱拓本】 |

|

【泰山金剛経・佛薄色拓本】 |

|

|

|

|

中国で日本人にもっとも有名なお寺 寒山寺は502年創建、幾度も焼失、現在は清1900年の再建です。寺にあるこの碑もあまりにも有名で、中国のお土産の拓本といえば、この詩と寒山拾得画像碑の真っ黒にとった拓本で、烏(からす)の羽のように黒いところから烏金拓(うこんたく)と呼ばれています。拓本といえばこのように黒く採るのかなと思われ困ることがあります。蝉翅拓(せんしたく)という蝉の羽のように薄く採る採りかともあるのです。お土産の拓本は現在模刻から採られています。それが右の拓本です。30年前参詣したときは今ある拓本の元碑とここで紹介する原碑がガラスで覆われていましたが今はどうなのでしょうか。楓橋夜泊詩は唐代750年ごろの人、張継の詩で、碑は明代にたてられました。文徴明の書といわれほとんど風化してしまいました。それを採ったのが左の拓本です。「月落烏啼霜満天 江楓漁火対愁眠 姑蘇城外寒山寺 夜半鐘声至客船」。旧碑拓本を創作掛軸にして「夏秋展in京都」で展示しました。(005.6.9) なんと最近フイルムを整理していたらかって行った寒山寺が出てきました。旧碑と新碑を紹介します。(2005.7.1) |

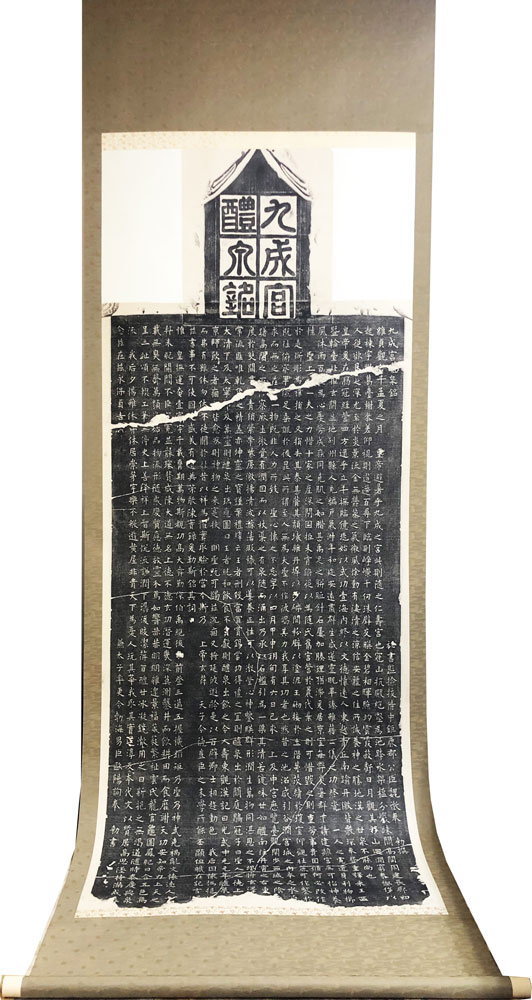

完成した掛軸 丈2m50㎝×巾1m10㎝ |

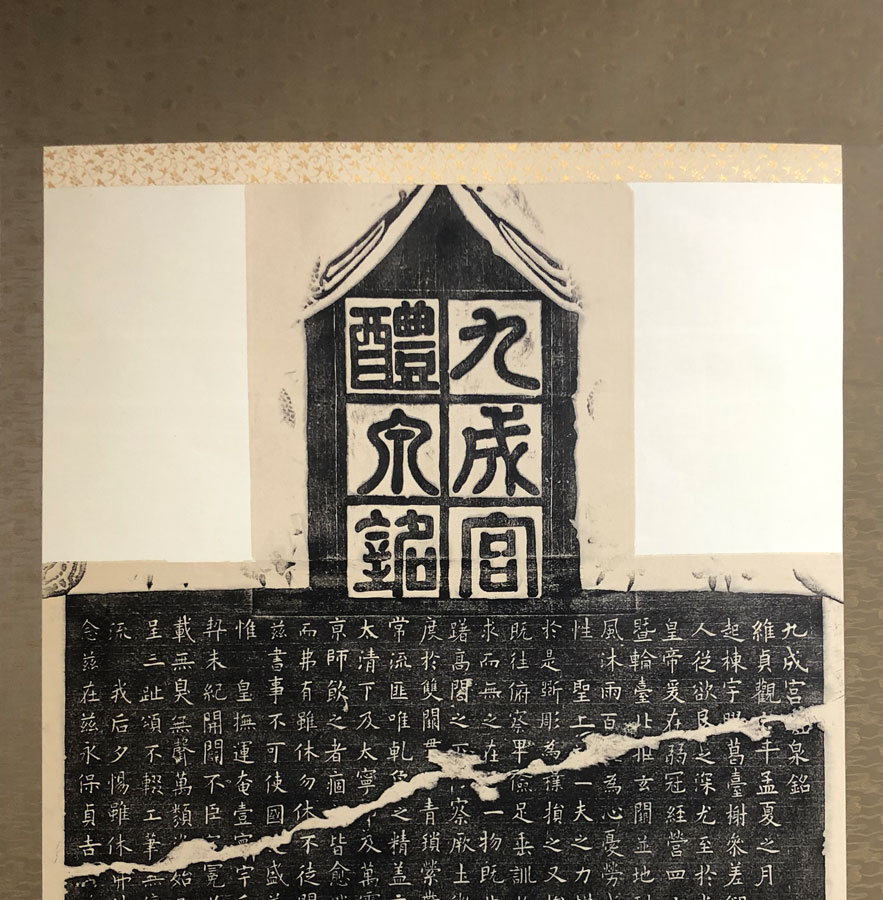

完成掛軸の上部、碑首の部分「碑額」は陽刻で篆書。別途に採拓 碑身は楷書で1200字陰刻 |

||

| 「九成宮醴泉銘碑」は陝西省麟游県にある中国隋時代632年(貞観六年)皇帝太宗が山奥の離宮九成宮で泉を発見した記念碑。魏徴撰文、欧陽詢の書です。この書体は隋唐に完成した楷書の頂点「欧法」と呼ばれるもので、今日でも書道の基本になっています。中国の高級官僚は書がうまく書けることが昇進の要でしたから、唐代以降幾千の拓本が採られ、碑刻がやせたといわれています。今日では国宝として大切に保管され、国で採拓するにしても番号が振られrという現状です。日本には書道美術館などに古い時代に採られた拓本の法帖(書道の手本として、拓本を裁断し折本にしたもの)が残っています。 さてこの拓本は鳩山由紀夫元総理が「友愛」活動の中で、中国から贈られた原碑から採られた全拓です。 今回くしくも当方で表装させていただけることになり、時間がかかりましたが春先に収められました。あまりにも大きく室内では撮影できませんでした。表装は横にして仮貼しましたが、仕上がると撮影不可でした。今後友愛の軽井沢友愛山荘で展示されるそうです。 「友愛」は鳩山一郎の提唱した世界的な活動で、今は鳩山由紀夫さんが理事長です。漢字では友愛は英語ではYouとIで重ねるとWe、なかなかのものです。世界が仲良くなればいいですね!(2019.5.20) |