4.和傘採拓 5.葉拓 6.墨液で採拓 7.英国で湿拓 8.大山巌碑採拓

9.苞竹之碑採拓 10.宇治平等院梵鐘拓本11.高台寺梵鐘拓本

13.京都御所 浮出絵採拓 14.深江災害碑

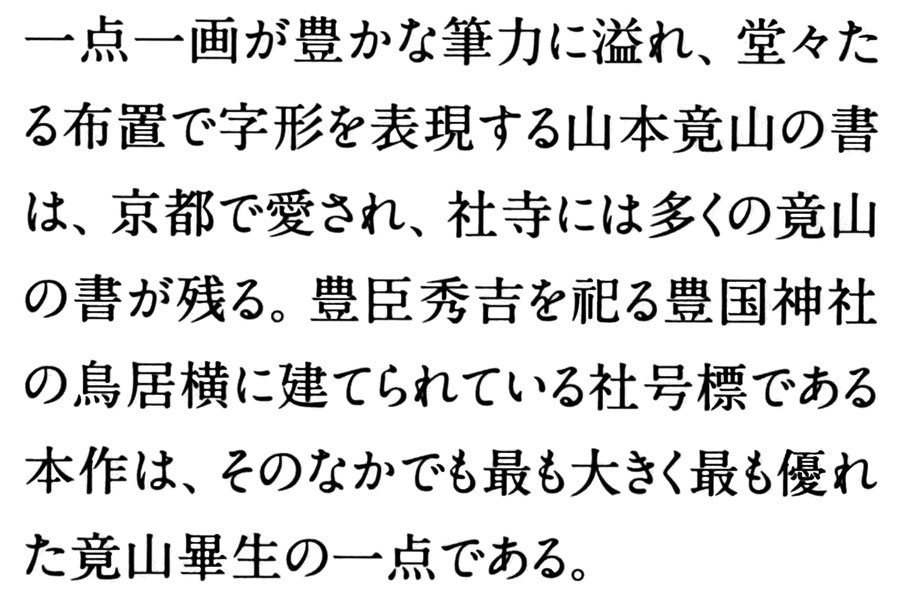

15.豊国神社碑採拓

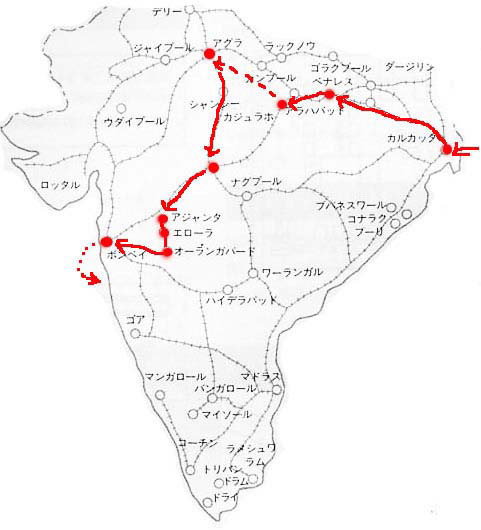

16インド採拓の旅Ⅰ ⅰカルカッタ・ベナレスⅱカジュラホ・タジマハール

17インド採拓の旅Ⅱ

ⅲサーンチ・ⅳアジャンタ・ⅴエローラ・オーランガバード・ボンペイ

18中国曲阜孔子廟堂へ 19.プレイボーイに採拓記事

|

1.採れなくなった拓本 2.道元碑採拓 3.亮天功石額採拓 4.和傘採拓 5.葉拓 6.墨液で採拓 7.英国で湿拓 8.大山巌碑採拓 9.苞竹之碑採拓 10.宇治平等院梵鐘拓本11.高台寺梵鐘拓本 13.京都御所 浮出絵採拓 14.深江災害碑 15.豊国神社碑採拓 16インド採拓の旅Ⅰ ⅰカルカッタ・ベナレスⅱカジュラホ・タジマハール 17インド採拓の旅Ⅱ ⅲサーンチ・ⅳアジャンタ・ⅴエローラ・オーランガバード・ボンペイ 18中国曲阜孔子廟堂へ 19.プレイボーイに採拓記事 |

|

|

|

|

|

|

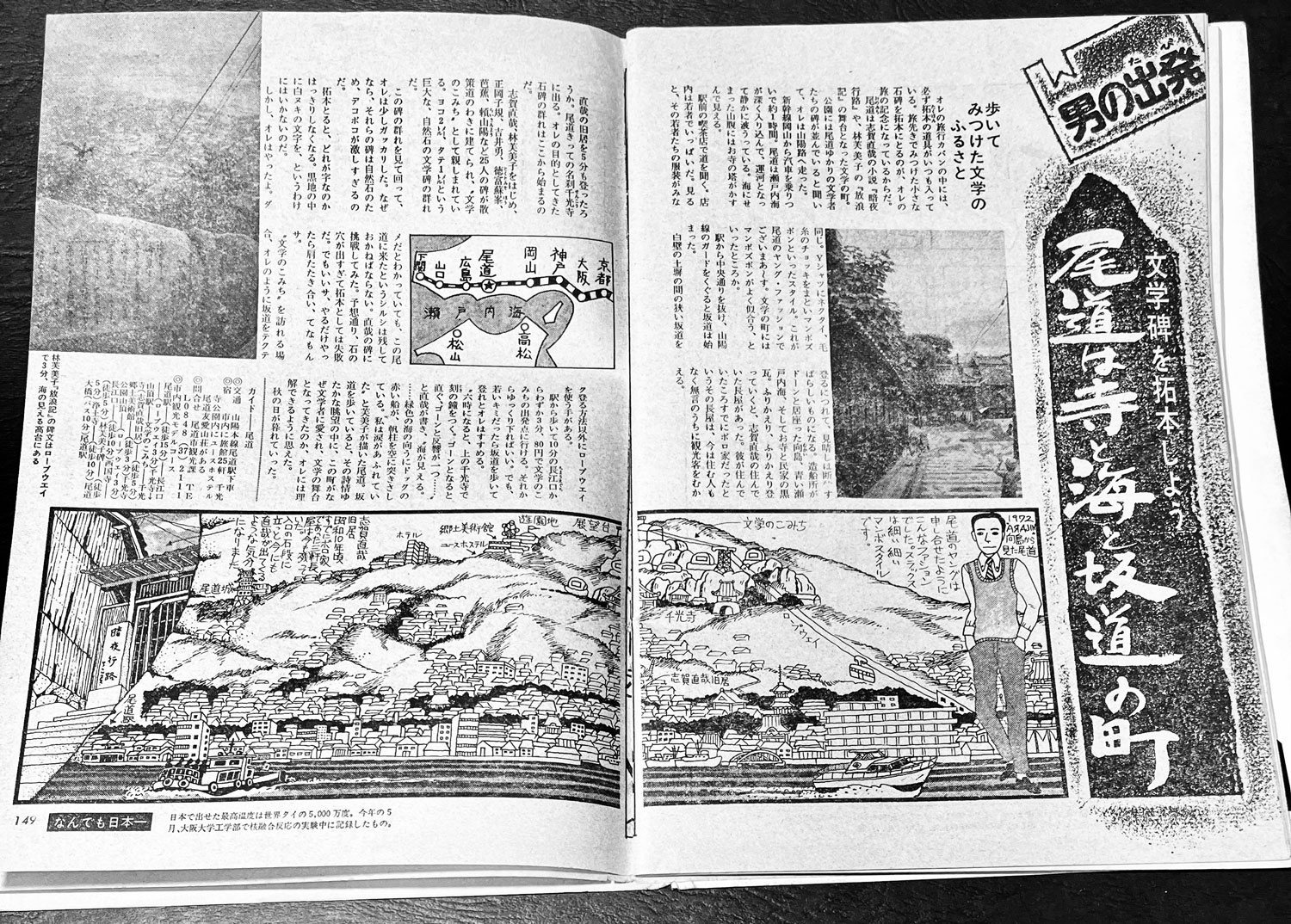

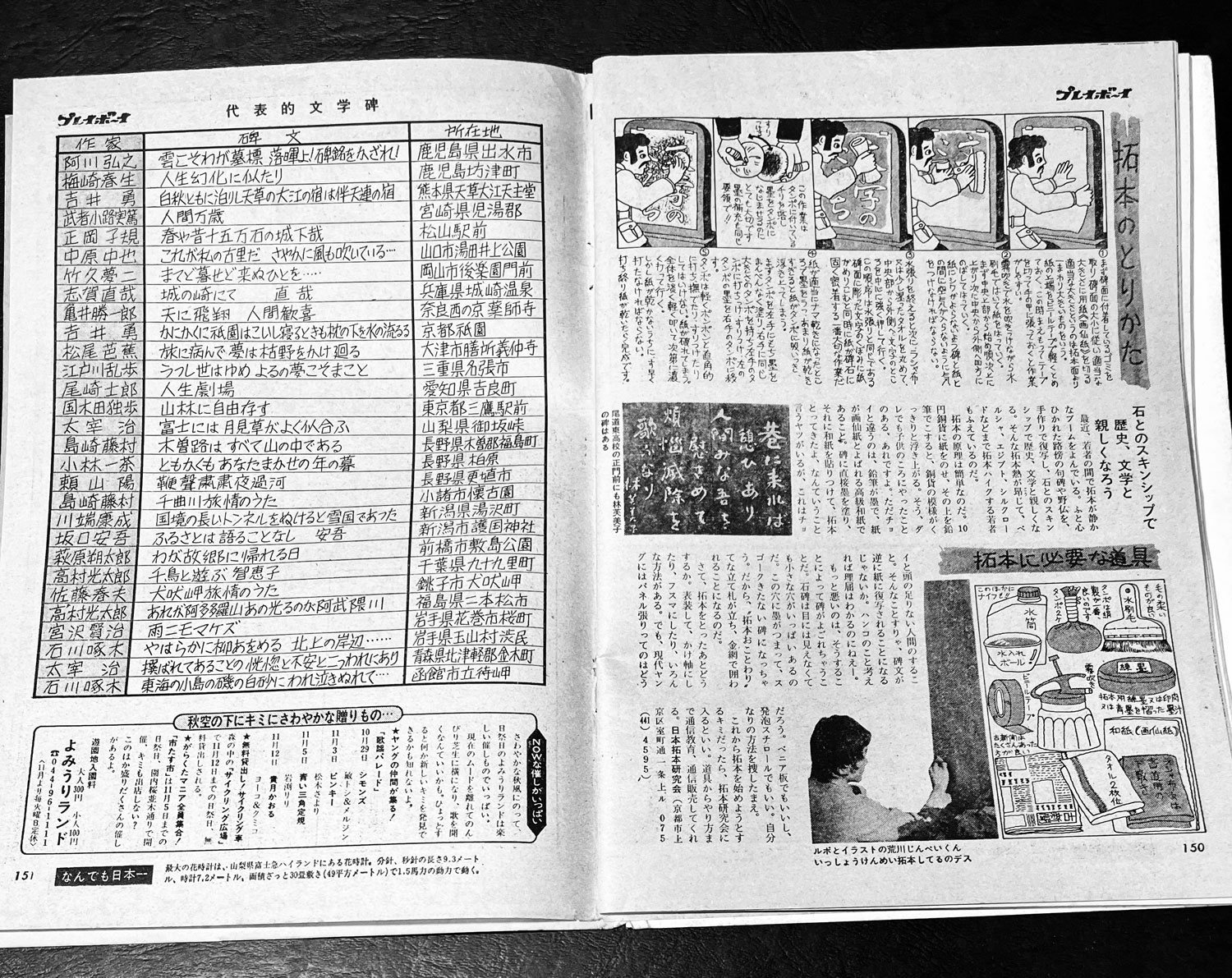

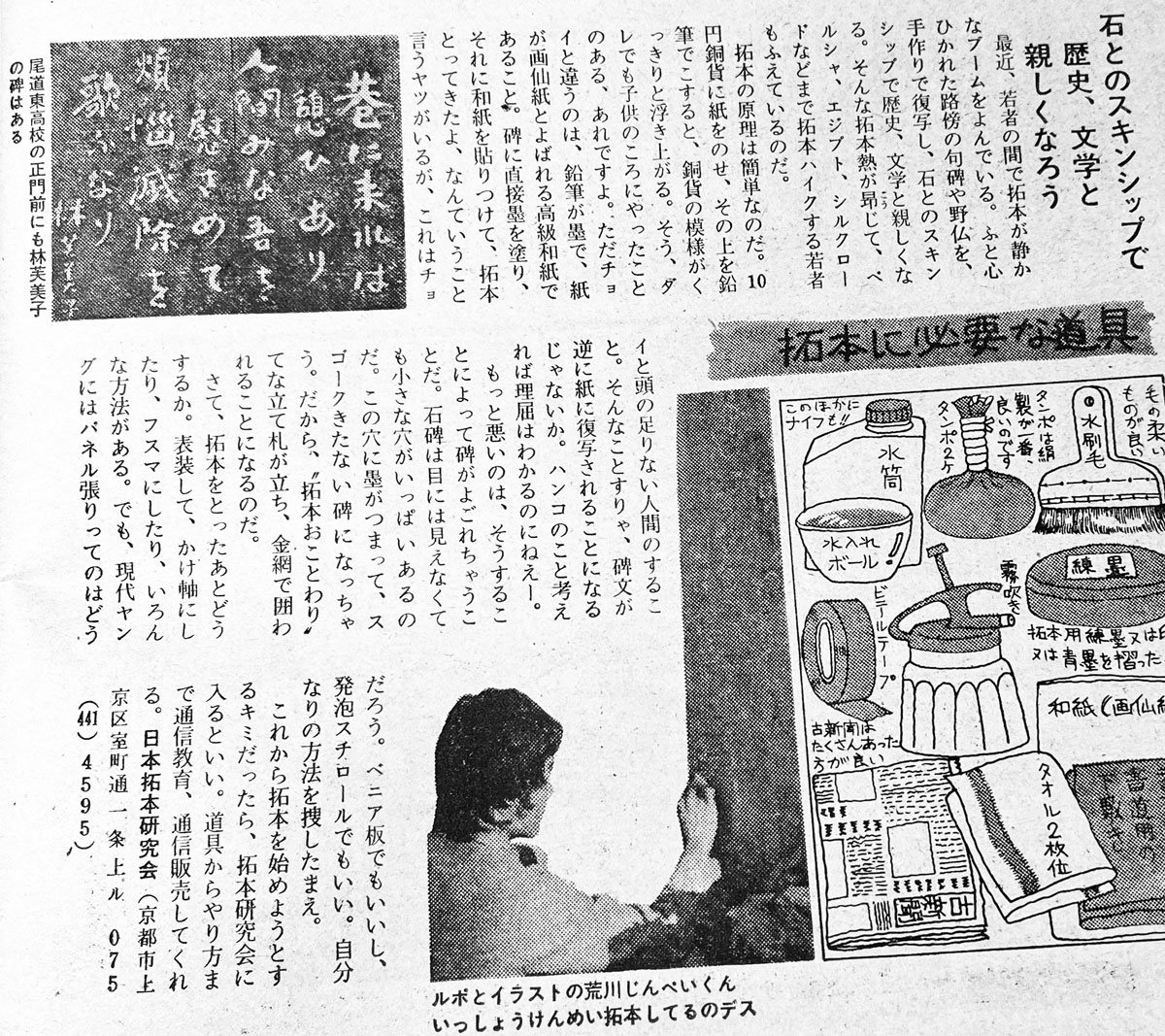

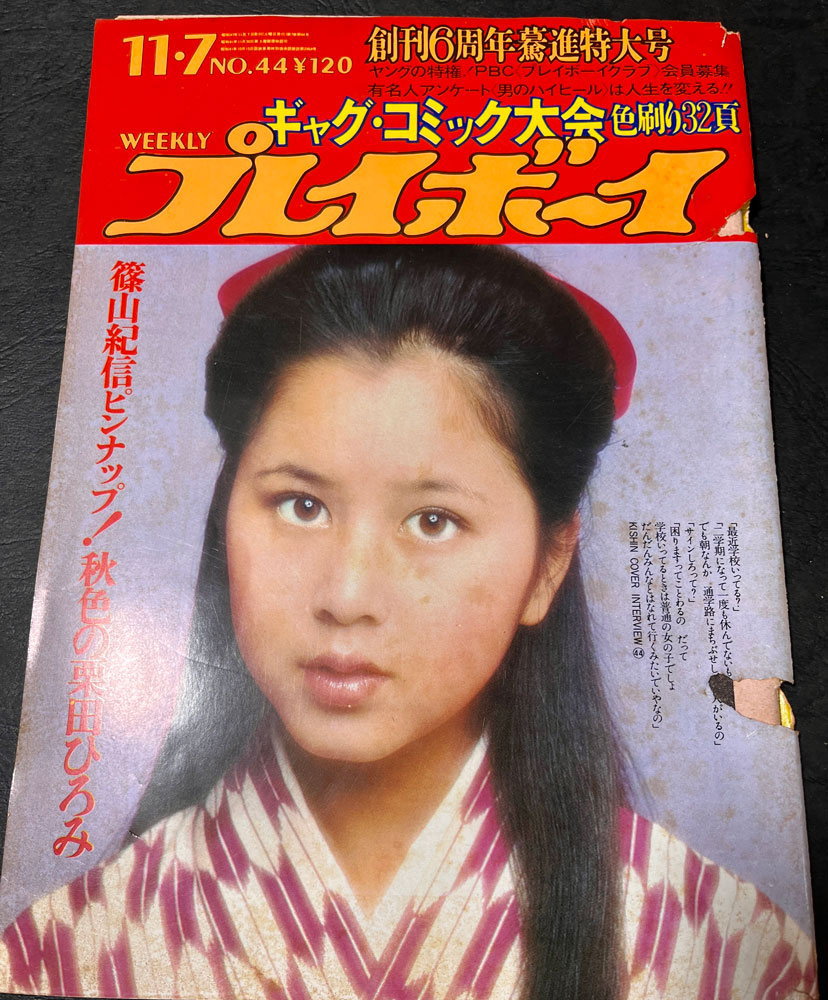

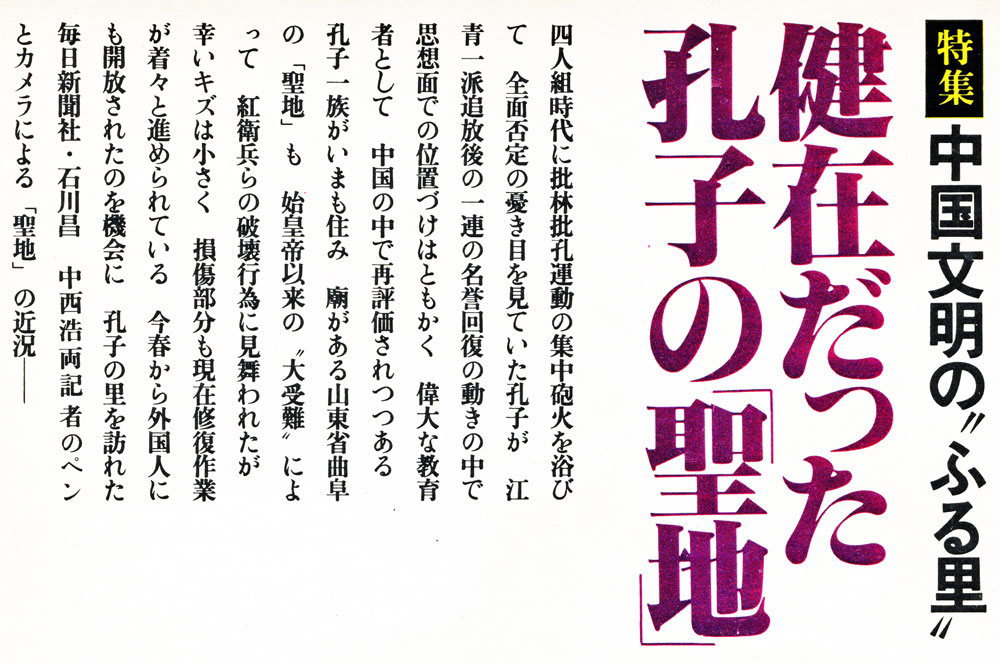

19.プレイボーイに採拓記事(1972年)

| 1972年夏過ぎか、半世紀前なので定かでありませんが、一人の青年が弊舎に訪ねてきて、拓本道具を買って、これから尾道に採拓に行くと言われました。そして11月この「プレイボーイ」(11.7№44)が贈られてきました!若者向きの雑誌に拓本紹介記事が出るとは! でもしっかり記事は書かれ、日本拓本研究会の紹介もして頂いていました。今回書棚からこの雑誌を見つけ、改めて著者を調べるとナント!荒川じんぺいとありましたのでビックリ。荒川さんは日本のグラフィックデザイナー、装丁家、エッセイスト、イラストレーター、流木造形家。日本冒険作家クラブ会員。日本文芸家協会、日本ペンクラブ各会員。 1946年生まれ (年齢 77歳)でとっても有名になっておられました。私より七歳年下でした。改めてその節はありがとうございました。 |

|

|

|

|

|

|

『週刊プレイボーイ』は、集英社が発行する男性向け週刊誌。1966年10月28日に創刊。2018年「実売部数」は7万9675部。 |

18. 中国・曲阜孔子廟堂へ 1979年8月

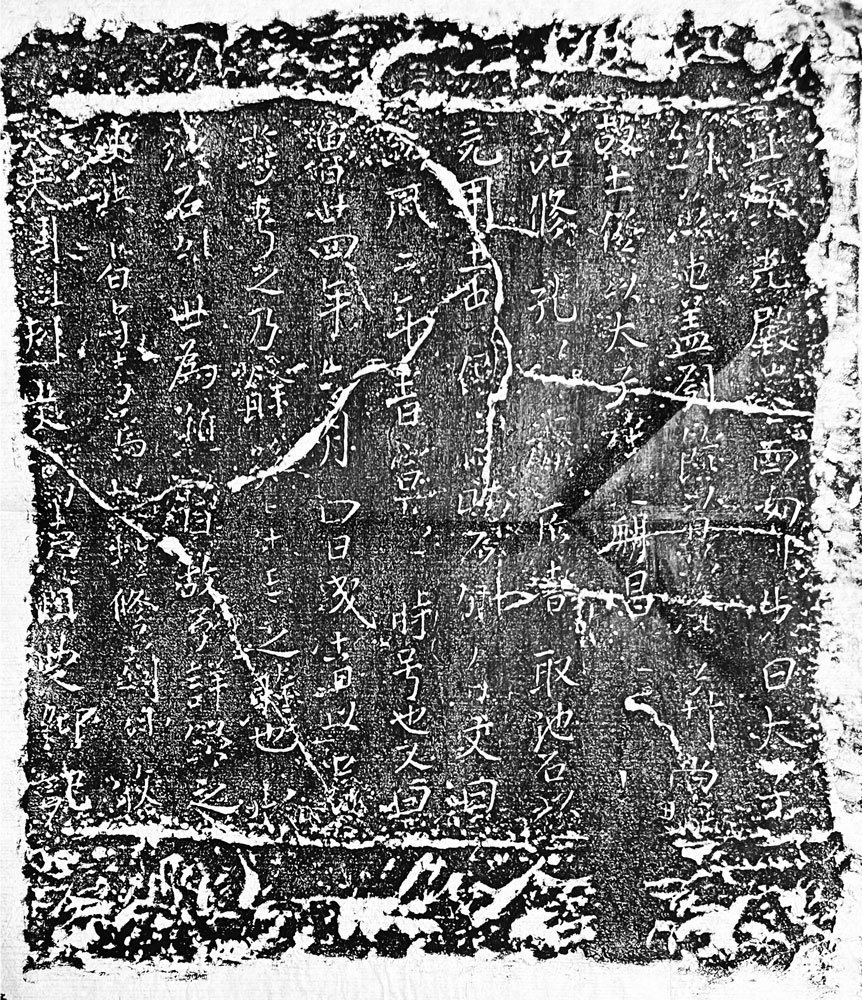

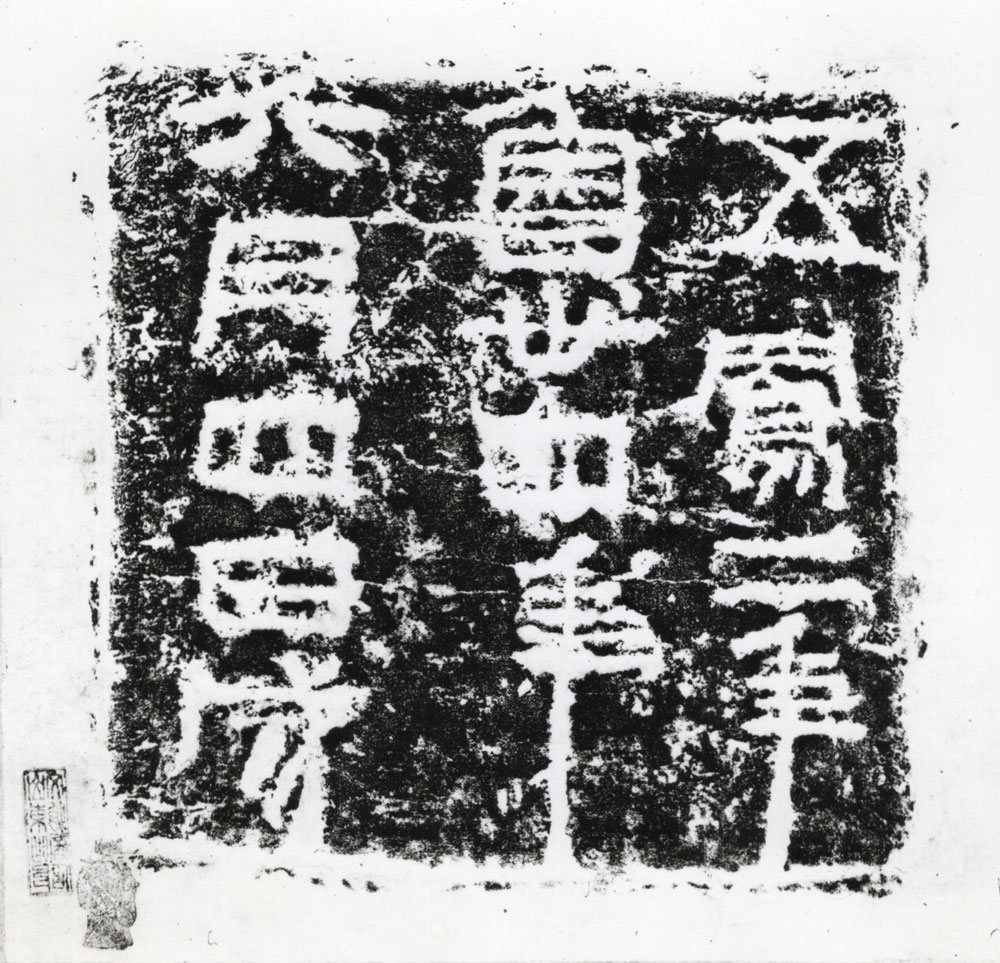

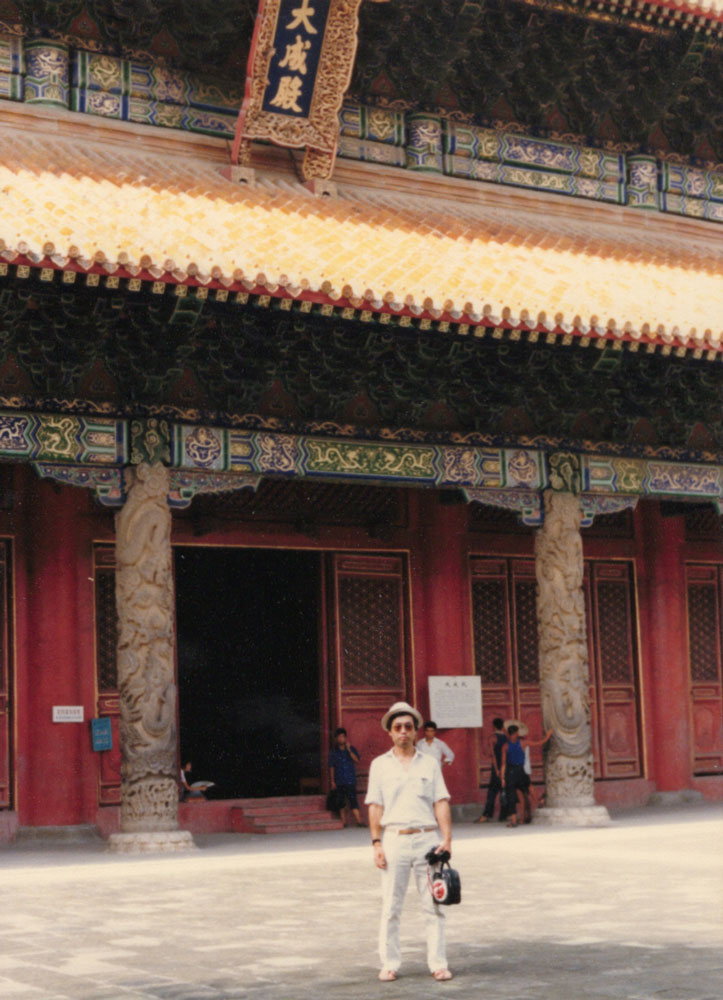

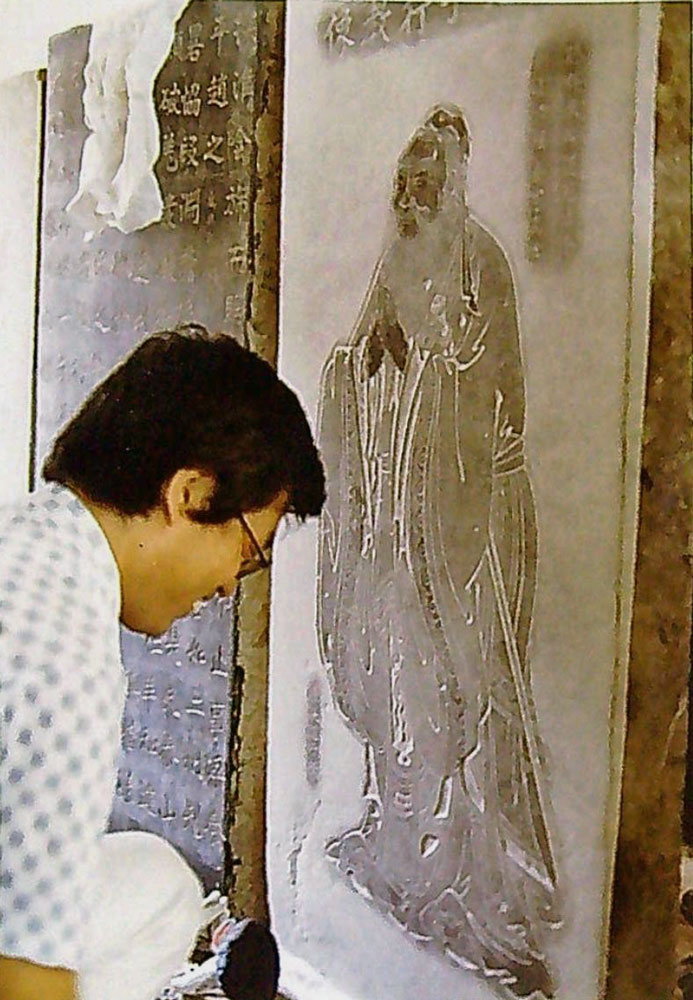

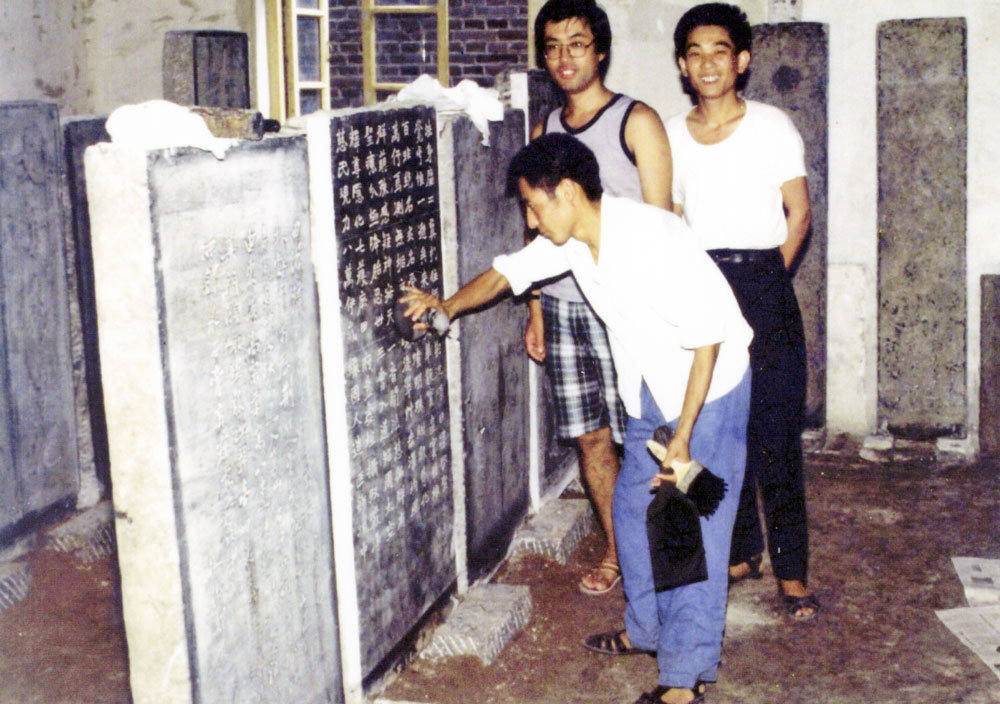

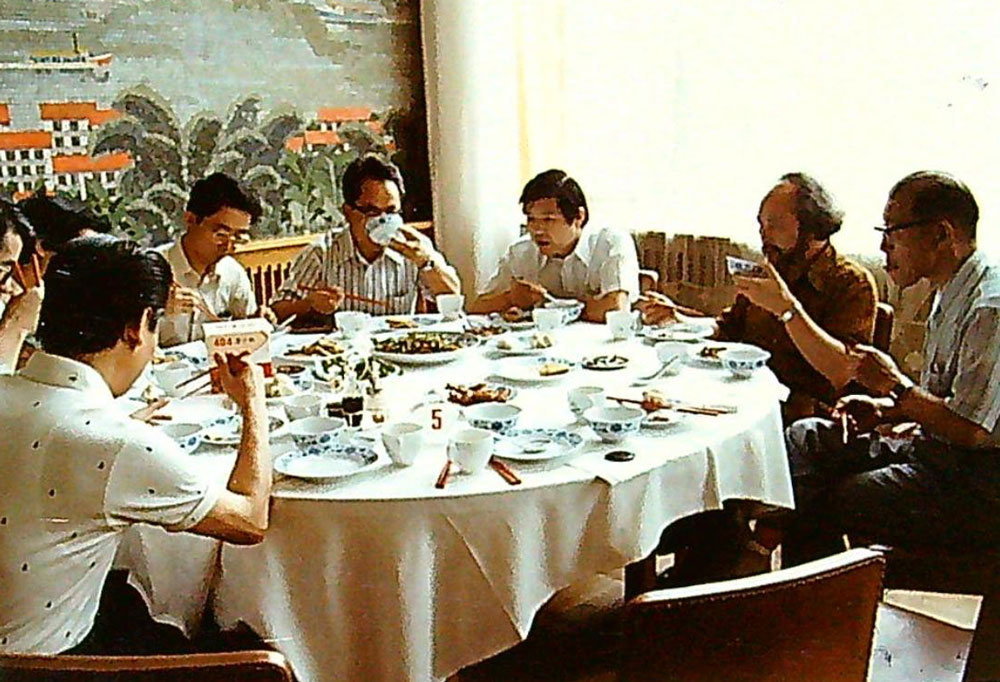

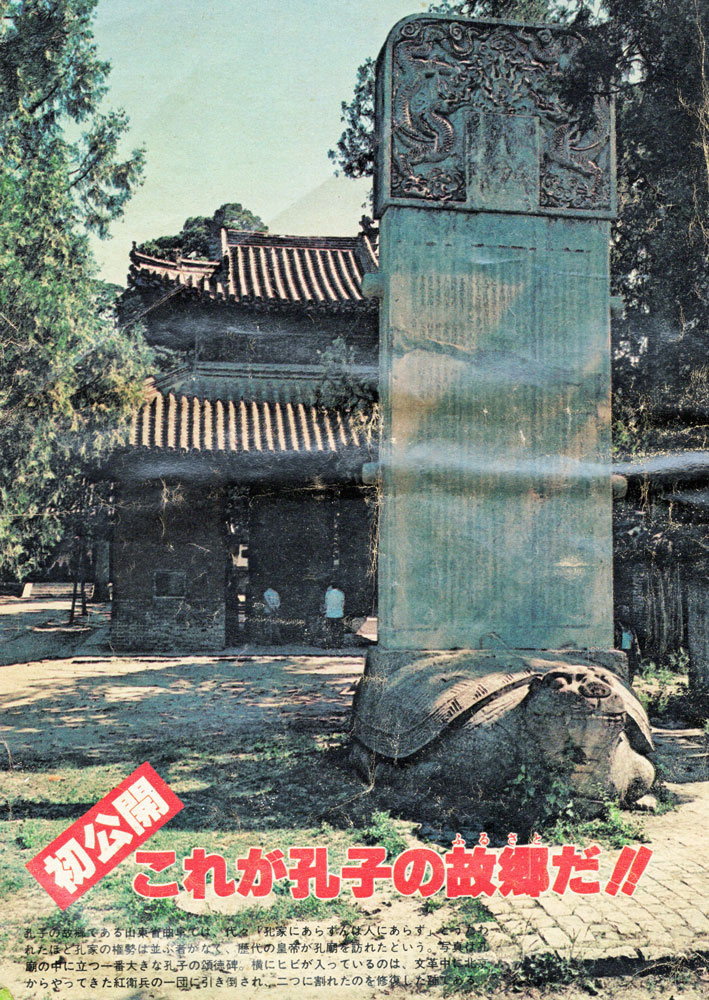

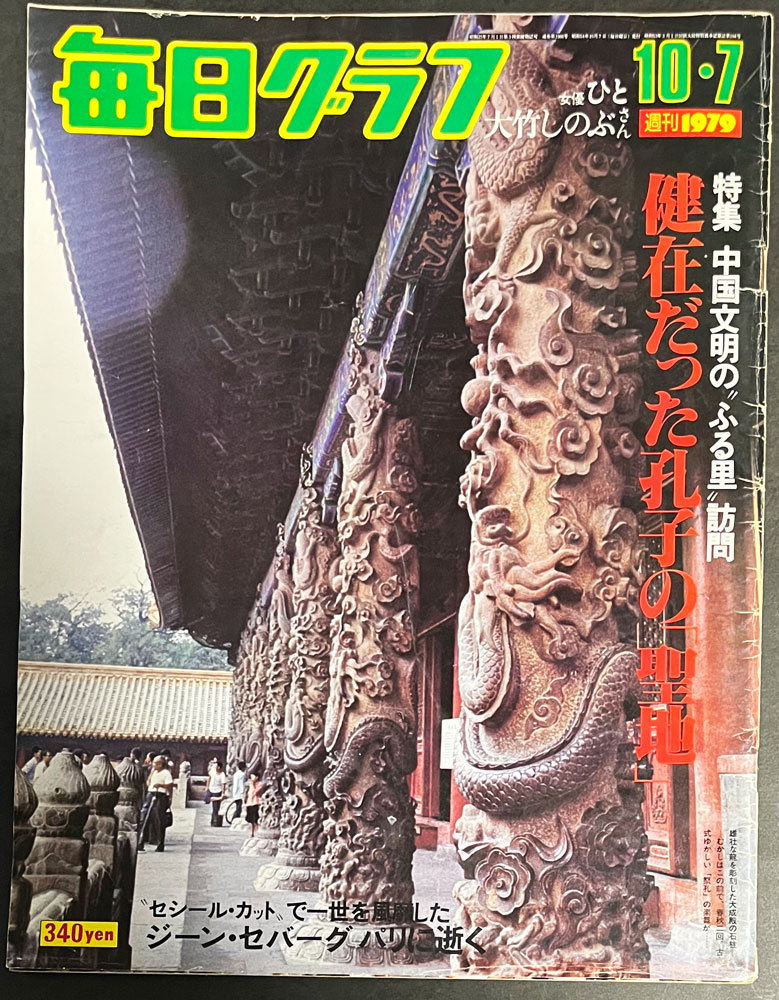

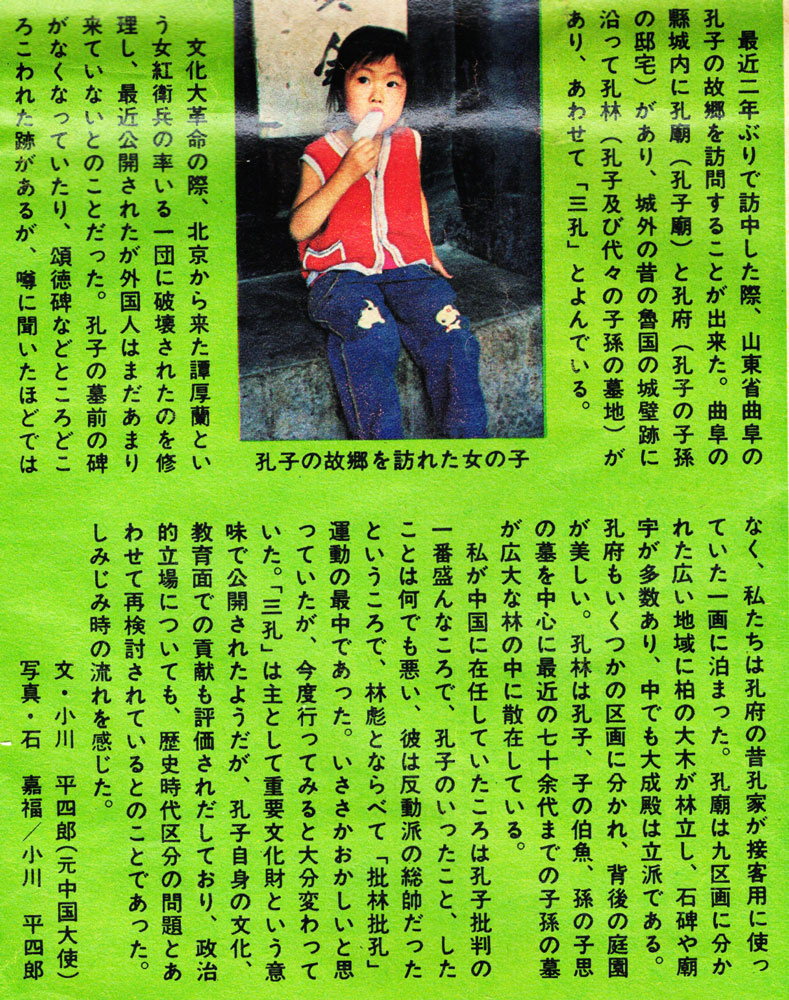

1979年7月末、日頃お付き合いのあった書道用品の会社の社長から、中国の文化大革命とそれに続く四人組の騒動が終わり、中国への旅行が再開されたので、拓本親善旅行をしないかとのお誘いを受け、私の友人・田村康秀(万葉歌碑研究家)さんと吉田真三(拓本家)さんと参加しました。関西からは書家・榊獏山さんとお連れの拓本家、そして東京からは青山杉雨のお弟子さんの成瀬映山さんと新倉(拓本家)さんなどで11名の訪問となりました。当時は友好商社を間に立てて、都市ごとに公安にパスポートを預けるという厳しい環境で、機関車撮って怒られたり、孔子廟堂の庭に置いてある石の椅子の模様を採拓して怒られたりしました。 旅程は北京から青島、曲阜、南京、上海と、列車とマイクロバスでの旅行となりました。各地に着くと歓迎会が行われ、次の日はお返しの宴会をするという、あまりお酒の飲めない私も、乾杯(カンペイ)の日々で大変でした。 曲阜では文革後、外国人としてはフランスから来た人以来だと言われました。帰国後しばらくして週刊朝日と毎日グラフに特集記事がでて、マスコミも同じように行ったことがわかりました。 曲阜では孔子廟堂の中の孔府と言われる場所に泊まれました。なんと紀元前五百年の土地に寝られるなんて嬉しかったですね!いまは世界遺産になっています。 結局 漢碑は撮影ももちろん拓本もだめで、区域内にある摸刻碑のみが採拓できました。中国の若い拓工(多くが技術を親から受け継いでいます)と技術交換できたのは良かったですね。 |

|

|

|

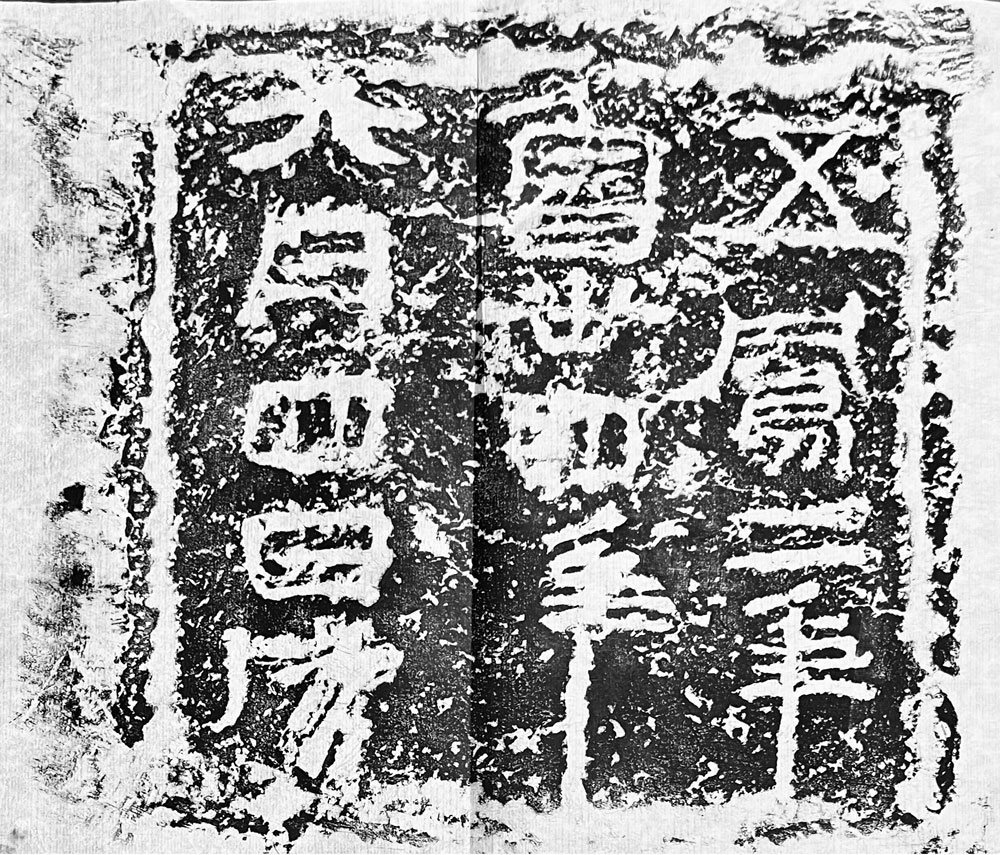

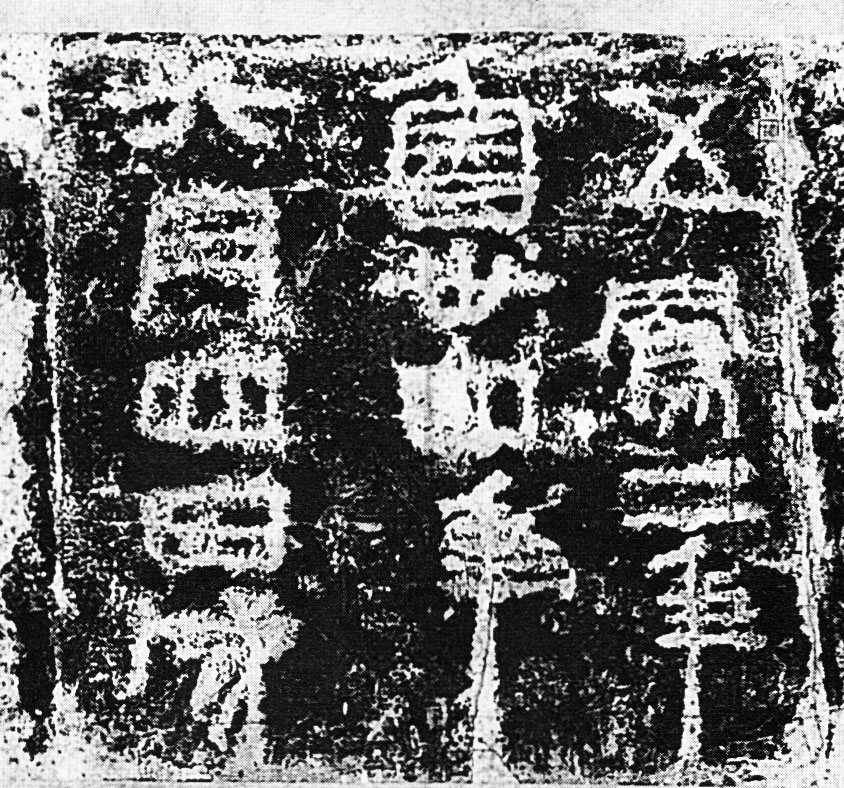

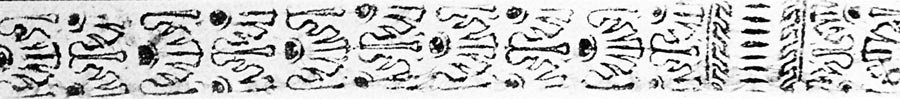

| 「魯考王刻石(五鳳二年魯三四年六月四日成)」 漢(BC56) 中国山東省曲阜孔子廟 前漢の最古の石刻文字。右は後代の追碑。 | |

|

|

| 曲阜の孔子廟堂で同行の友人の購入した拓本 | 清朝初拓本「中国碑帖真贋選別」(中国安徽科学技術出版社刊) |

|

|

| 孔子廟堂・大成殿 | 孔子廟堂・漢碑群 榊獏山さんスケッチ。写真撮影禁止 |

|

|

| 孔子廟堂にある摸刻碑を採拓 | 摸刻碑を拓工による採拓 |

|

|

| 中国北京飯店朝食 同行の榊獏山さん | 左の私の右隣に成瀬映山さん、新倉勇一さん |

|

|

| 週刊朝日(1979年-2023年5月休刊) | 毎日グラフ(1979.10.7-2001年休刊) |

|

|

上は週刊朝日の写真。子孫の碑 右は毎日グラフの写真 孔子の碑 下は私の撮影 孔子の碑 |

|

|

孔子廟内の孔府と呼ばれる宿泊した場所(今は世界遺産)に宿泊した時に世話してくれた従業員の若い人たちと。彼らはとっても向学心が強く、仕事の合間にラジオで英会話の勉強をしていました。また素朴で人懐っこく、出発するとき遠い駅まで見送りに来てくれました。 (2023.06.25) |

17. インド採拓の旅Ⅱ 1986年1月1日~4日 ![]()

サーンチ・アジャンタ・エローラ・オーランガバード・

ボンベイボンベイ

インドの旅ⅲ サーンチ 1986年1月1日 元旦

|

||

|

||

| 1986年1月1日ボパールのホテルで目を覚ましましました。朝食後今回旅行の最大の目標であったサーンチに向かいました。かって「インドの美術史」(宮沢昭著・吉川弘文館)1981年初版を読んで感銘を受け、仏教の原点にある遺跡の多くのレリーフの拓本を採りたくなったからです。その願いは少しだけかないました。 サーチはインド中央部にある仏蹟、紀元前3世紀インドマウリヤ朝三代目のアショーカ王が仏教に帰依して、釈迦の骨を八万四千塔のストゥーパに収め、インド各地に建立。また仏教の理念を刻したダルマと呼ばれる法を刻した岸壁や石塔を建てました。そのもっとも古く、現存しているのがサーンチなのです。ストゥーパは日本では卒塔婆と呼ばれ、今もお墓に建てられています。我が家も節目節目に墓石の後ろに建てます。二千三百年以上残る人間の営みですね。またストゥーパに釈迦の骨を入れるところから日本では五重塔などが生れ、寺院の核となっています。インドでは土から石に、中国から日本に入ると木造に代わりました、京都のシンボル当時の五重塔にも釈迦の骨があります⁉ |

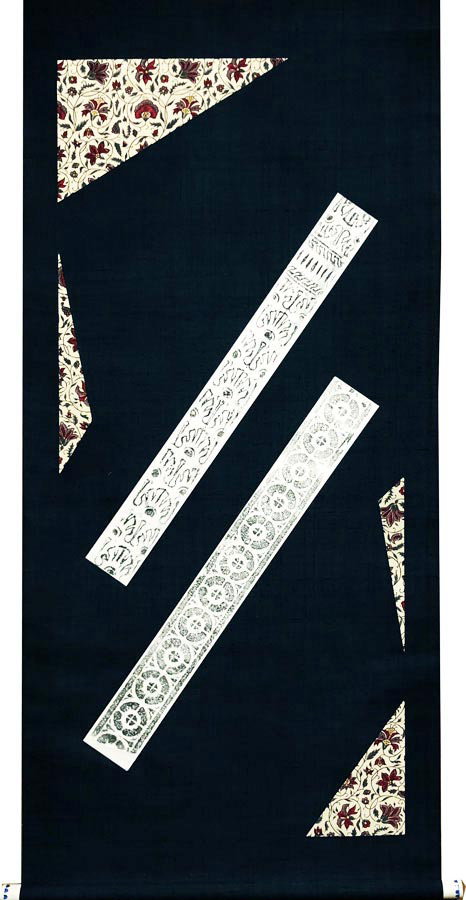

サーンチ石彫拓本掛軸(夏秋作) |

|

サーンチの丘 |

||

第一塔(右、左は第二塔)はアショーカ王時代のもので、紀元後くらいに当初よりも大きくし、周囲に欄盾(玉垣)をめぐらし、四方には門が建てられています。欄盾も門も日本の神社の鳥居や玉垣の原型のように見えますね?その門に刻まれた石彫は釈迦の生涯のストーリーが緻密に彫られています。これは拓本には採れそうにはありません。ウロウロして敷地内にある仏巌と思われる建物の模様を採拓しました。これがどのくらいの時代かわ解りませんが紀元後数世紀の彫刻と思われます。 |

第一塔の後ろから。手前が欄盾 |

|

かっての仏殿の向こうに第一塔 |

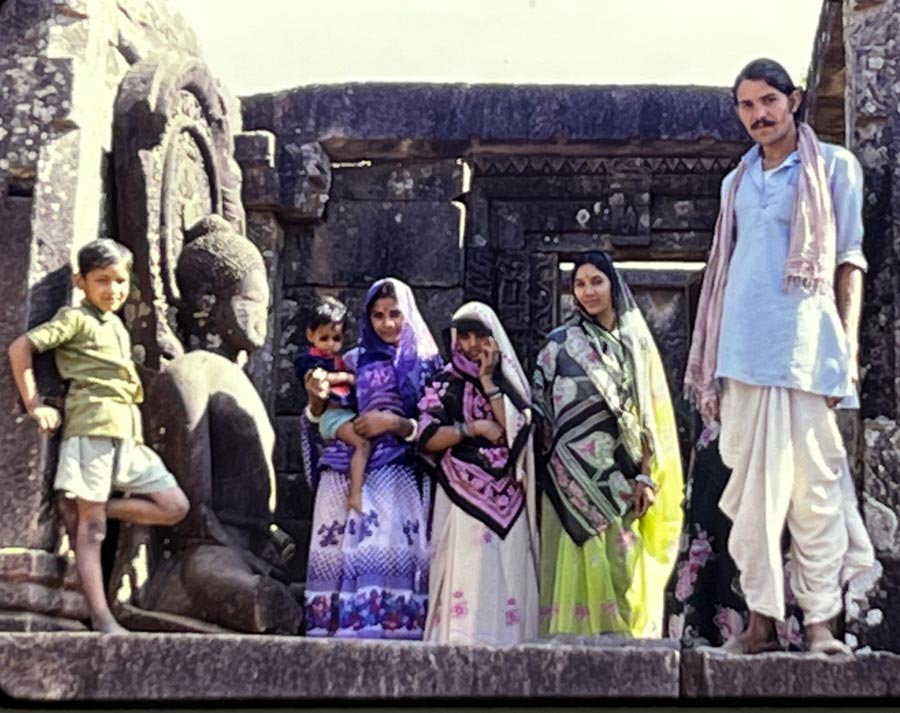

第二塔でインド人家族と撮影 |

|

|

門の柱のは三頭の獅子がいます。 |

|

アショーカ王の石柱の名残。古いモノクロ写真見ると獅子が四頭並んでいます。高さは15mもあったとか。 その碑文にはアショーカ王の規範が彫られていましたた。三蔵法師玄奘はこの文を読んだとか。やはりスーパーマン! |

|

この獅子は現在のインドの国章となり、紙幣にも刷られています。また足元の円模様は国旗の真ん中にあります。インドではアショーカ王の時代が国を統一した象徴なのですね! |

仏教は当初釈迦を擬人化しないで、聖樹や仏足で表しました。でも紀元後は仏像が現れます。これはいくつかの仏様の一つ。お正月だからか、家族が晴れ着で来ていました。 |

上流階級のインド人と思ったら、外交官で、一時帰国しているそうです。みなフレンドリー(^^)/ |

|

ジープに乗った若者たち!カッコよくポーズしてくれました。 ボパール市内で見た織物の手機、京都西陣生まれの私の子供の時、友達の家が手機で織っていました。土間に穴をあけ、手機を置き、ガチャンガチャンと織っていたのとそっくり、糸の間を通す杼(ヒ)が舟形で、これもそっくり、ほしいと思ったのですが、くれないと思い、その工房を後にしましたが、ガイドが帰りの途中アゲルと行ってたよ!ちゃんと通訳してえな‼ これは今でも残念です。→ |

|

|

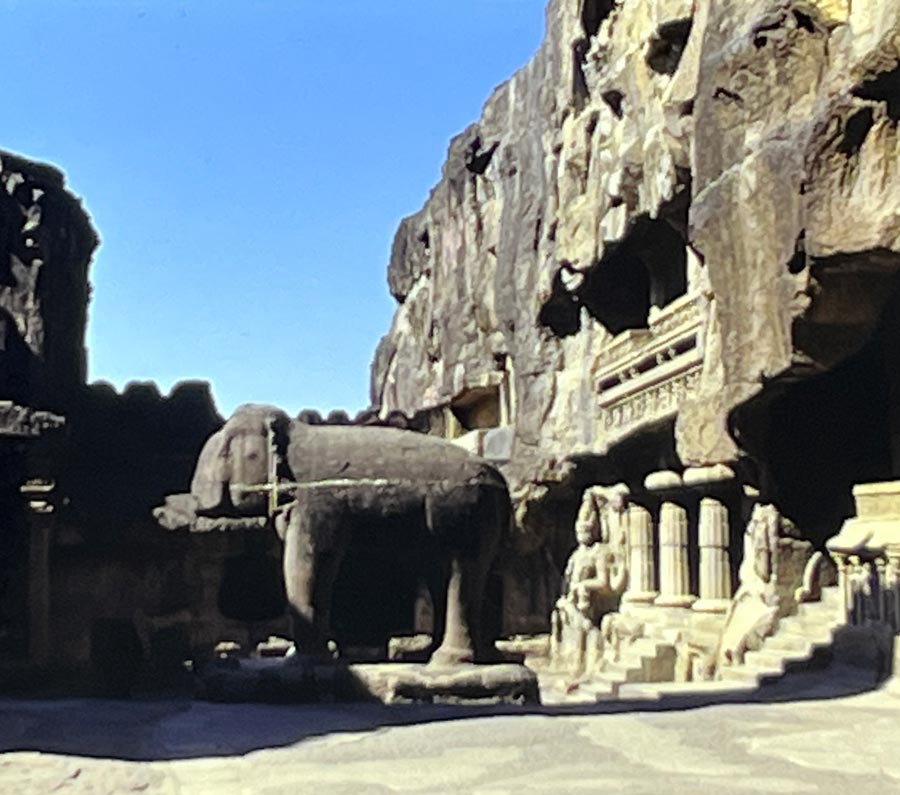

インドの旅ⅳ アジャンタ 1986年1月2日 元旦

|

1986年1月2日ボパールから車でアジャンタに着きました。アジャンタはインドのだいぶ西によったワゴーラー川の湾曲した岸壁をくり抜いて築かれた紀元前の仏教の石窟寺院群。敦煌のインド版です。敦煌は砂に埋もれていたのを1900年に発見されましたが、アジャンタはもっと古いもので、ジャングルの中に覆われていたものを1819年イギリス人が虎狩に来ていて、猛虎に襲われ逃げ込んださきで偶然見つけた世界遺産です。なので保存も良く壁画も彫刻も今に残っています。

仏教寺院をより堅固なものにするべく岸壁を掘り、地上にある建物の様に柱を彫り、仏殿と僧坊を彫りこんだようです。全長550m、30の石窟があります。 |

|

|

|

|

|

|

| 入口で、インド人が輿に乗れ乗れと勧めます。それも日本人を見たら、誰にでも「田中さーん」と呼びます。ヨーロッパ系のおばさんは乗っていましたが我々は徒歩で山に入りました。とにかくすごい景観です。湾曲しているので遺跡全体が一望できます。大きな仏殿に入りましたが、壁画の描かれた石窟は中が暗くて、観るのも大変、そうしたら外にしゃがんでいたインド人が一種のレフレクター(レフ版)を出して、太陽を反射させて内部を照らしてくれます。でもこれには幾許かのお金を払います。ということで、私の撮った写真は妙に赤みがかりました。でも自然の助けで観るのも良いかもと思いました。お正月二日目は岩窟の中のほとけの世界に浸りました。夜は荒野の中のホテル、なんかラスベガス的です。正装したドアマンに迎えられました。プールもテニスコートもあります。疲れて寝てしまいました。 言い忘れていますが、三度三度の食事は全てインド料理、相当な辛さですがお腹減っているので頑張って食べているうちに慣れてしまいました。そういえば一度だけ中国料理食べました |

|

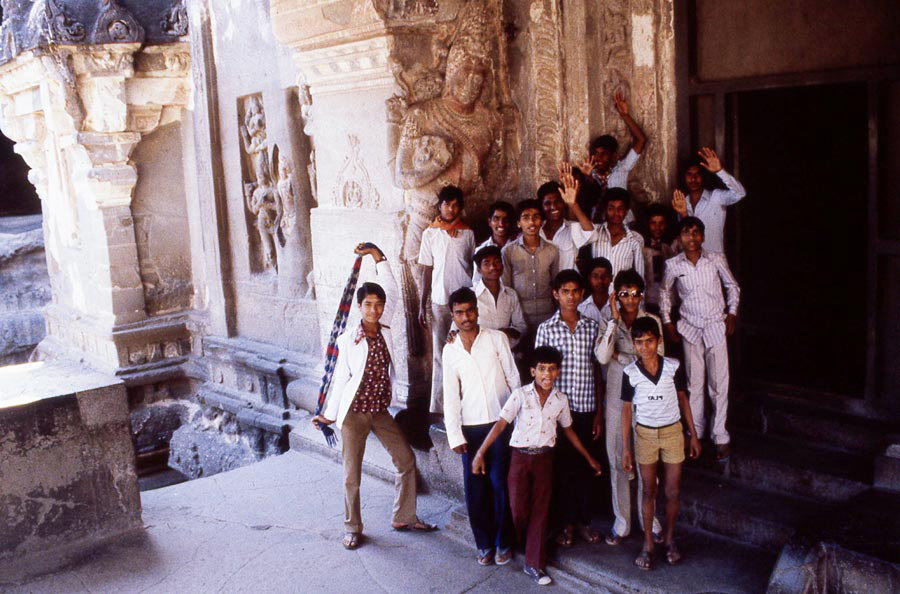

インドの旅ⅴエローラ・オーランガバード・ボンペイ 1986年1月3日~4日

|

|

| エローラ・オーガンバード、そしてボンベイ❗️ 1986年1月3日〜4日 旅の終わり。 アジャンタの直ぐそばにエローラがあります。巨大な岩をくり抜いて造られた寺院遺跡は世界的にほとんど例がありません。人間の力というか、信仰のなせる技なのか、凄いですね。五世紀に仏教寺院などが生まれ、そのあとヒンズー教、ジャイナ教と彫られています。相手の遺跡を破壊するのでなく、十世紀頃まで延々と作られたことは特筆すべき文化遺産。仏教遺跡は石窟ですが、ヒンズーやジャイナになると、寺院や塔そのものが独立してくり抜かれ、見事な景観を見せてくれています。 遺跡内で学生グループと仲良くなりました。写真撮ったので送るねと言ったのに、住所紛失、あの子たちどうしているかな?多分今のインド経済を牽引してるかも? なおアジャンタの石窟と思っていたのがエローラらしいものもありちょっと混乱しています。37年の月日は記憶にも影響しています。 最後はオーランガバード(アウランガバード)のダウラターバードの砦でデカン高原の雄大さを満喫。 旅の終わりはボンベイ(ムンバイ)。その頃ムンバイは都市改造中、埃は舞い、道は掘り返され、喧騒の中、ほとんどどこも見ないで、ここから西洋なんだ⁉️と思いながら帰国の途につきました。 帰国してから!列車の旅の途中、あちこちの駅でチャイを購入、チャイの容器が日本でも駅ホームで売っていた土瓶と似たとっても素敵な容器だったのでお土産にと思いもちかえりましたが、旅行カバン開けたら見事皆コナゴナになっていました( ; ; ) もしも読んでいただいた方、昔々その昔の話でしたがいかがでしたでしょうか? 長ったらしく読みにくい文章と粗い写真にも関わらずお読みいただき誠にありがとうございました😭 旅行会社の話によると、今インドはあまり人気がないそうです。もしもこの駄文と駄写真がインドへの興味を少しでも掻き立てて頂けたとしたら、少しはホッとします。ありがとうございました😊 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 以上エローラ | オーランガバード |

16. インド採拓の旅Ⅰ 1985年12月26日~1985年12月31日 ![]()

インドの旅ⅰ カルカッタからベナレスへ 1985年12月26日~28日

|

|

|

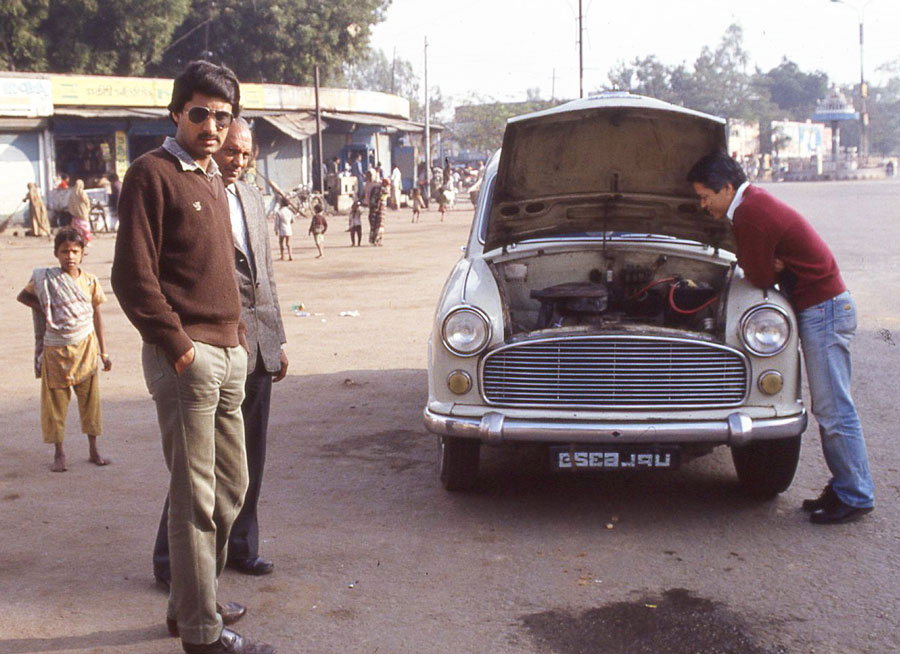

1985年12月25日クリスマスの日インド・カルカッタに降り立ちました。インド古代遺跡の採拓旅行の始まり(と思ったのですが?) インドは今や経済成長著しく、人口も中国を抜いて世界一の国になりました。この旅は今から38年前の日本が高度成長していた時代、インドはその夜明け前の時代を、カルカッタ(コルカタ)からボンベイ(ムンバイ)までデカン高原を超え、遺跡を巡り横断し、少し拓本が採れた記録です。写真は全てスライド写真なので、とりあえずビューワーでスマホ撮影した画素の低いものです。いつかきちっとデーター化したいと思っています。 同伴者は私の弟子M君とご主人!本当は5人になる予定が高額な旅費に三人になってしまいました。 夜中カルカッタ空港に着いたとたん、隣の青年が私の宿泊先を訪ねます。実は空港では宿泊先がないと入国できないのです。ホテル名を教えると降りていきました。当時ヒッピーが終わった時代でしたが、まだまだ世界旅行する若者がいました。彼のその後はわかりません。そして空港の税関でひと悶着、私の持っていたニコンのカメラ、レンズを外してバッグに入れていたら、売るんだろうと言われビックリ!誤解を解くのにつたない英語で悪戦苦闘してたら、いつの間にかインド人が周りいっぱい取り囲んでいました。やっと解放されたときはクタクタでした。頼んだガイドは税関の外にいるんですものね。 |

|

さて26日朝、いよいよインド旅行の始まりです。ホテルにはクリスマス終わったのに等身大のサンタクロース像がありました。 最初はなんといってもインド博物館、1814年設立の世界で9番目に古い博物館で、インド最古、最大です。 後はジャイナ教の教会にも行きました。ハエも殺さぬ宗教で、仏教と同時代に生まれ、今もインドでは受け継がれています。日本のエライお坊さんが持つ馬の毛のようなものはハエを追っ払うものだそうです。 カルカッタの市内で見かけた穀類の店舗、巨大な天秤秤が見えています。店の前に座る親子は物乞いでしょうか?市内を歩くと、女性や子供がしつこく物乞いをします。38年前の話ですよ! |

|

|

|

|

12月27日 サルナート(サーナス)へ!仏教四大聖地の一つ、鹿野苑ともいわれ、釈迦が初めて教えを説いた処です。今は整地され公園の様になっていますが、行ったときは発掘調査が行われていて遺物がゴロゴロしてました。れました。それが最初の拓本です! 説法をする方と聞き入る女性たちに見える図 |

|

管理人に採拓許可を得て、採拓しましたが、終わると取り上げられてしまいました。エヘー!と思いましたが、ガイドについて建物の影で、いくばくかのルピーで返してくれました。それが最初の拓本です! |

|

| サルナートをでて、ベナレス(ワーラーナシー)につきました。インドは大平原なので日の出、日没が美しく、ベナレス到着のまえに撮った夕日。今回の旅はガイドと私たちで4人旅、タクシーかホテルの車、時には列車、そして小さな飛行機で旅しました。 |

|

|

紹介します!ガイドさん、NHKのインド番組のガイドもしていました。デリー大学出身で、冬以外は繊維のデーラー、彼の荷物の中にはテニスラケットが入っていて、ホテルに着くとテニスしたがりました。問題は危ないといってバザールなどには行きたがらないことです。ヒンズー教徒ですが、家だけで、外ではなんでも食べます。融通無碍! |

| 12月28日 ベナレスは紀元前11世紀から始まる、ガンジス川にあるインド最大の聖地!沐浴もするが葬儀もする混沌としたインドのパワースポットでもあります。 夜明け前にホテルを出て建物の間の階段を降りて居くと、周りには土産物屋とか骨董商があります。暗い中ボートにのってガンジス川に船出! |

|

|

|

|

周りに小舟が寄ってきてイロイロなものを売ります。私たちは燈明と花を購入、手に載せた燈明をガンジス川に浮かべて先祖を敬い、旅の無事を祈りました。また花も浮かべると薄暗がりのなか流始めた瞬間、太陽が対岸からのぼりはじめ、その荘厳さと厳粛さに涙しそうになりました。 岸を見ると多くの敬虔なインドの方たちが沐浴を始めました。写真で見るとゴミが浮いている汚い水のように見えますが、流れているのはゴミでなく花々で、これなら私も入りたいと思ったほどです。葬儀の岸も見ましたが、ここは撮影禁止です。最後に近ずいた小舟の少年の熱意にほだされ買った数ルビーの数珠(ヒンズー教でよく使われる金剛菩提樹の実、見るだけ触るだけで幸せになるとか)は今も私のお守り数珠として使っています。 また帰り道で骨董屋で買った象牙の女神像も仏壇に鎮座し、今も毎日拝んでいます! |

凧あげに興じる子供たち、これを見てもうじきお正月なんだ! |

|

|

|

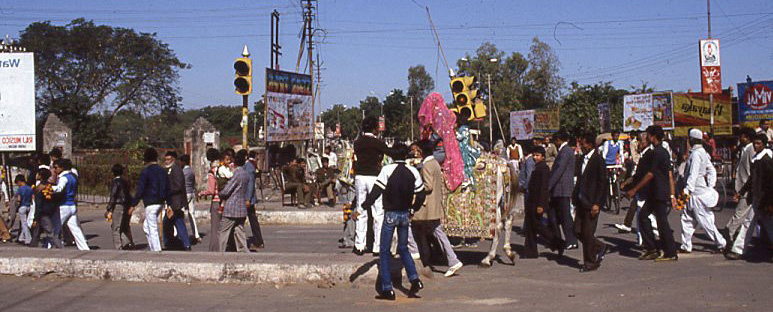

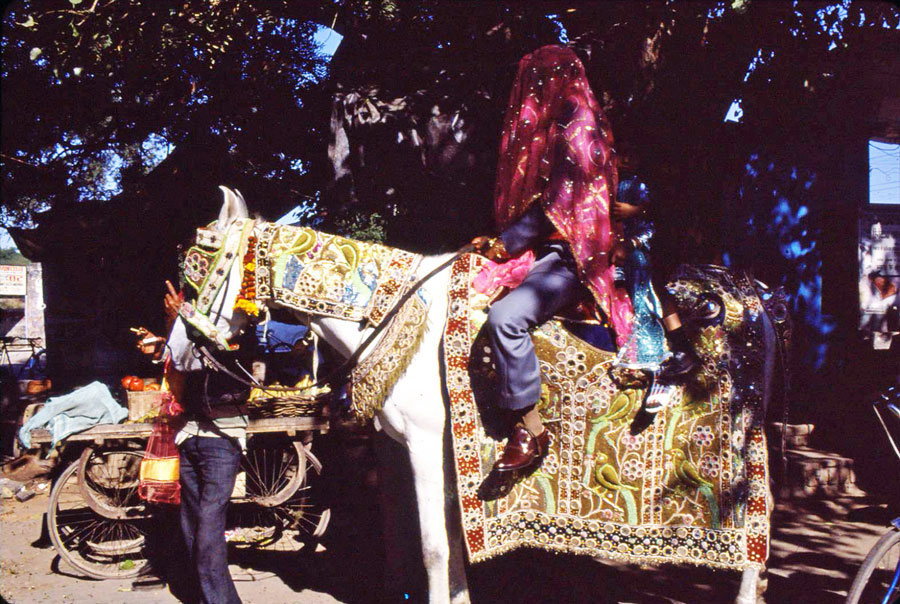

| ベナレスの街で見た花婿行列!きらびやかに飾った馬にまたがる婿殿、太鼓やラッパの音楽隊付きで行列が過ぎていきました。行進には女性はいません。よくNHK等のドキュメンタリーでたまたまお祭りがありましたなんて映像が出ますが、やらせではないかと思っていましたが、旅するとたまたまが結構あります。 | |

インドの旅ⅱ カジュラホからタージマハールへ 1985年12月28日~30日 ![]()

インドの旅ⅳ マトゥラーからボパールへ 1985年12月31日 大晦日 ![]()

15. 豊国神社碑採拓 2020年10月10日~京都市京セラ美術館 ![]()

|

|

|

|

||

|

|

|

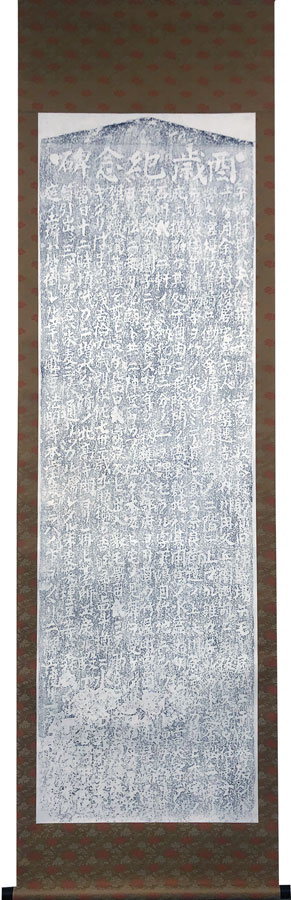

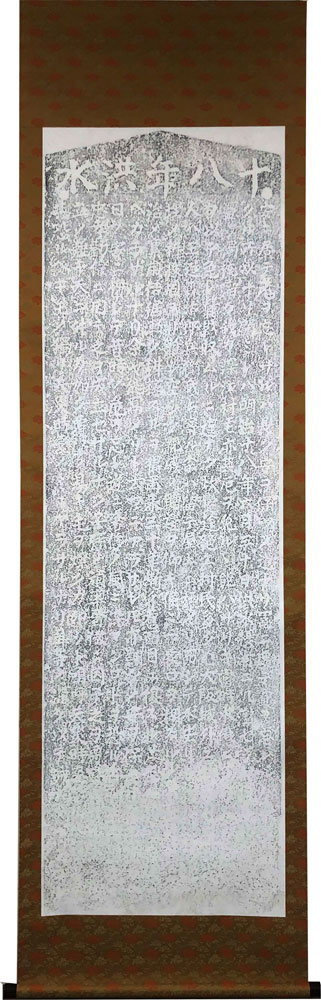

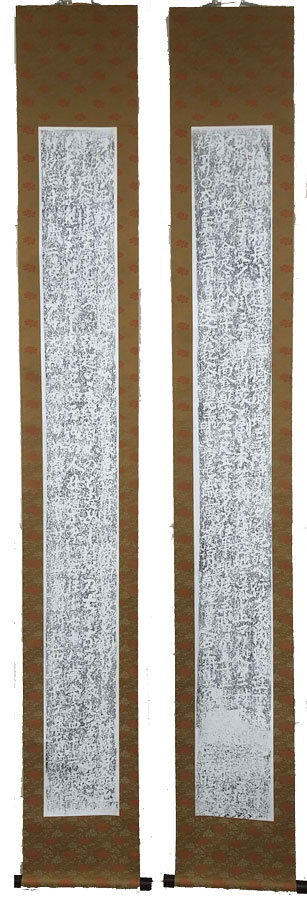

| 京都市京セラ美術館開館記念展「京都の美術250年の夢」がコロナで遅れましたが、2020年10月10日から12月6日まで開催されました。その第2部 明治から昭和へ:京都画壇の隆盛で「山本享山書 豊国神社社号標(拓本)」が展示されています。4メートルを超える掛軸となりましたので、会場入り口の旧館建物の壁面に飾られました。中国展や書展では拓本が展示されることがありますが、アート展で拓本が展示されることはとっても珍しいことです。もちろん明治期の書家・山本享山の書の紹介ですが、彼の書のダイナミズムは碑にあるとみて、大阪国際大学の村田隆志先生の提案で、秀吉を祀った豊国神社の社号標の採拓と表装を頼まれました。採拓には足場を組んで大画仙紙六枚で採りました。薮田夏秋・千秋とアシストに河合早苗、三枝愛さんにお願いしました。感謝です!(2020.10.15) 豊臣秀吉を祀った神社。豊臣家滅亡とともに徳川家康の命により廃絶となったが、のちに明治天皇の勅命により再興されました。今の地に移ったのは1880年となります。この神社は京都国立博物館の北隣にあり、傍には京のだいぶつぁんの方広寺があります。 真東の京都女子大の上の阿弥陀が峰山頂の豊国廟には建築家・伊藤忠太設計の巨大な五輪塔があり、その下に今も秀吉の遺骸が埋葬されています。真西には西本願寺と結ばれていますが、それを嫌った家康は、途中に東本願寺を置くというイケズをしたそうです。 2020年10月10日~12月6日 京都市京セラ美術館にて展示! |

||

14. 深江の災害伝承碑 2020年 ![]()

|

|

|

|

|

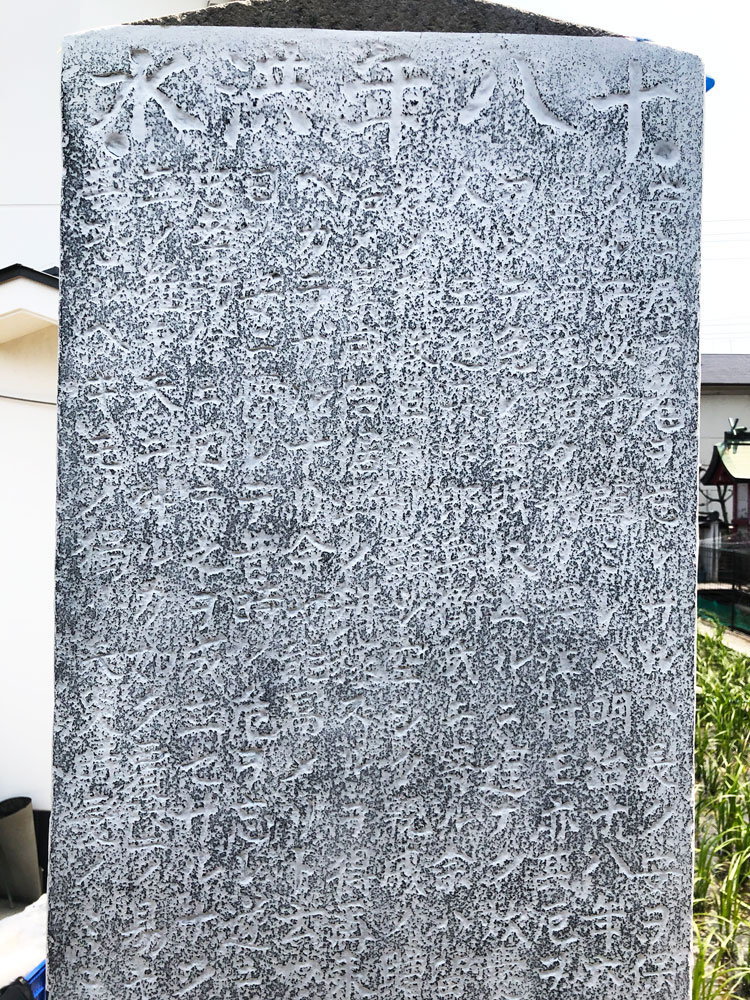

大阪市東成区深江で見つかった 自然災害伝承碑について 2020年4月16日大阪市東成区深江にある「深江自然災害伝承碑」の採拓をしました。8月に掛軸に仕立てて深江郷土資料館に納めました。2021年3月立命館大学歴史都市防災研究所から「大阪市東成区深江で見つかった自然災害伝承碑について」という報告書が「京都歴史災害研究 第22号」で発表されましたので、ここに掲載いたします。 拓本が自然災害の研究に少しはお役に立てたことありがとうございます。 お世話になった伊藤廣之氏に感謝! |

||

|

|

||

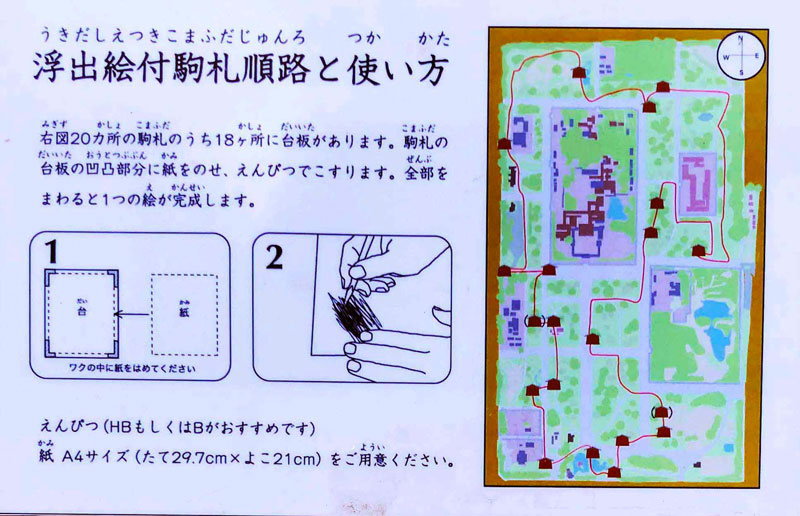

| 紫宸殿のある京都御所の外苑は国民公園・京都御苑と言います。国民公園は「京都御苑」「皇居外苑」「新宿御苑」と実は日本で3つしかなく、その国民公園の第一号がここ「京都御苑」なのです。若いときは御苑内の京都御所の周りを走っていましたが、高齢になってからはほぼ毎日ウオーキングしています。特に今はコロナ対策で体力維持のためよく歩いています。最近は観光客は少ないので、市民の憩いの場として格好の場所となっています。 さてその御苑内の遺跡や旧邸に駒札という看板が立ち、その場所の説明と、看板の下に板を作り付け、金属板を嵌め込み、説明版に乾拓方法が図示されています。この駒札は20ヵ所あり、そのうち18か所に版があります。A4の紙にきちっと拓本を採るとパズルが完成し一つの絵になります。おまけに四季で金属板が変わり、いま春は桜ですが、秋には紅葉に変わります。スタンプラリーともいわれますが、パズルのほうがいいですね! 管理は宮内庁でなく環境省だそうです。私の家内や息子は随分採っていますが、私もとっても静かな御苑の中で乾拓と湿拓でとり始めました。パズルの完成時にはもう一度ここにアップします。  |

蛤御門は御苑の西側中ほどのの烏丸通に面したところにあります。大体の位置を印付けました。このマップは宮内庁京都御所事務所でもらえます。またそれぞれの板には地図プレートが貼ってあります。 蛤御門は御苑の西側中ほどのの烏丸通に面したところにあります。大体の位置を印付けました。このマップは宮内庁京都御所事務所でもらえます。またそれぞれの板には地図プレートが貼ってあります。 綜芸舎は中立売御門の少し北、金剛能楽堂のすぐ上がった「虎屋」の一条通を西へ、西北角に「本田味噌」の北側駐車場の真向かいです。どうぞお越しください!拓本関係書や道具。材料販売 |

台板と金属板(浮き出し絵) 説明版では鉛筆(Bなど軟らかい心が良い)を使っての説明ですが、ここでは乾拓用の墨を使います。膠を減らして作られたチョークのようなものです。市販では「釣鐘墨」として販売しています。(画仙紙も綜芸舎参照) 「拓本入門」(採拓の基礎から裏打まで)藪田夏秋著淡交社刊 A5 2200円+税(送料360) |

今回は三か所の採拓をしました。乾拓と湿拓です。天気はいいのですが風の強い日で少し大変なのでテープを用意しました。 乾拓は鉛筆でなく乾拓用の墨で、これは中国製の「蜡墨」(さぼく)とよばれるものです。日本では「釣鐘墨」が市販されています。(綜芸舎) 薄い紙、ここでは画仙紙を滑面を表にテープで、上の角に合わせて止めます。この板はA4に合わせてありますが、上右端の『』に合わせだけで後もそうすればずれません。 |

|

|

| 乾拓墨を紙の上から擦ると凹凸の部分の凸だけに墨が付き模様が浮き上がります | 紙の下が見えないので手探りで擦ります。この部分は桜が多くていいですが、場所によっては花びら一枚というところもあります。 |

|

|

| 画仙紙(書道や水墨画の和紙や中国紙)を上右端の合わせ板に合わせて、テープで何か所止めて動かないようにします。刷毛で水をつけます。タオルを湿らせて抑えてもできます。ゆっくり押さえるようにしないと破れたりけば立ちます。 | タンポという綿を木綿等でくるんだものに拓本用の墨をつけて軽くたたいていきます。最初は薄く、少しずつ濃くするのがコツです。 |

|

|

| 墨は書道用の摺り墨でやると水分が多すぎて紙を通り抜け板を汚します。また拓本もにじんでうまく取れないので使わないでください。「拓本墨」は市販されていて、綜芸舎でも販売しています。 | 湿拓の完成です。墨がよく細部までつき、乾拓よりきれいにできます。問題は濡らして乾かすので凹凸が紙にも残りますので、板からはがした後、新聞紙で挟んで押さえておけばある程度凹凸は取れます。あと17か所取った後裏打ちすれば素敵な作品となります。 |

|

|

|

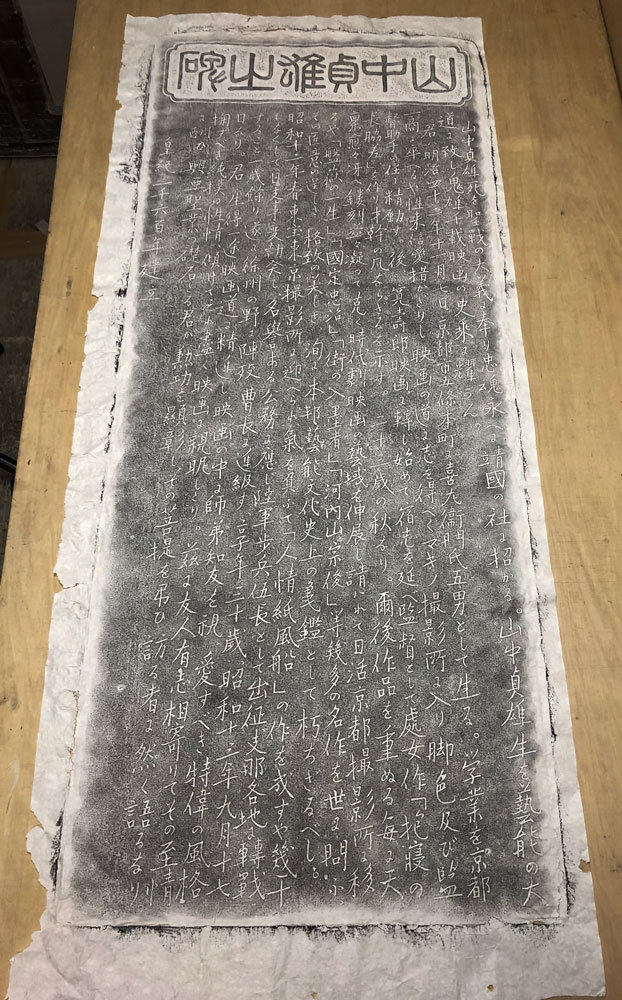

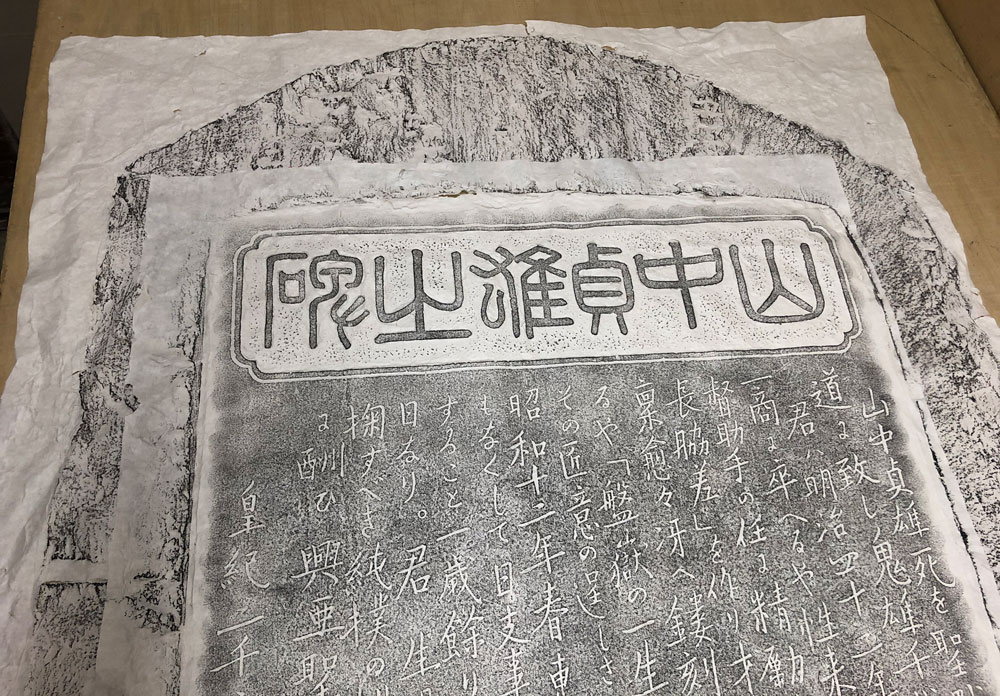

| おもちゃ映画ミユージアムの依頼で、京都七本松の大雄寺にある「山中貞雄之碑」を採拓しました。2メートル近い碑なので、病み上がりの私としては自信なく、アシスタント二名、ギャラリー三名、採拓終わってから 外国の方が見に来られましたが後の祭り! 「山中貞夫雄碑」は昭和の鬼才映画監督の顕彰碑で、碑文は友人であった小津安二郎監督です。 |

||

|

|

|

| 山中貞雄は 1909年(明治42年)11月8日 京都市五條で生まれ、 1938年(昭和13年)9月17日28歳で中国で戦病死。映画監督、脚本家。鞍馬天狗で有名な嵐寛寿郎の作品を手掛けて有名に。特に戦地へ出征前にだした「人情紙風船」は代表作として有名。現在全編残っているのは三作のみで、とくに「人情紙風船」は前進座と組んだ作品で、今でいうヌーベルバーク的なものと言われています。(2019.6.22) 枠と碑文は特殊な技術ではめ込み、一体化して裏打ちします。 | ||

11. 高台寺梵鐘拓本 2015年 ![]()

|

|

|

|

| 高台寺は京都東山にある臨済宗のお寺で豊臣秀吉の正室・北政所が秀吉の冥福を祈るために建てたお寺です。高台寺蒔絵も有名ですが、特に傘亭と時雨亭が伏見城から移された千利休好みの茶室(重文)として有名です。さて境内に入ったすぐのところにある梵鐘は気づく人もなくひっそりと架かっていましたが、5年前老朽化ということで新しい梵鐘に替えられ、重文の梵鐘はお蔵だそうです。この梵鐘はこのお寺の創建に関わる重要な鐘なのです。 高台寺梵鐘 鐘銘に北政所兄の木下家定が三条釜座の藤原国久に鋳造させたもので、文章は曹洞宗・弓箴善彊で末尾に慶長十一年(1606)とあることから高台寺創建時となります。 実はいまから15年前、高台寺・寺前浄因師と作家・津田三郎さんの依頼で採拓し、一つは当寺に収められ、今一つは永平寺に私が表装し寄贈されました。この鐘が採拓されたの全く初めてのことで、大変光栄なことでした。 またこの拓本から、今までの資料の不備がわかり、随分役に立ちました。 高台寺は臨済宗ですが、銘文から曹洞宗永平寺に寄贈され、貫主宮崎奕保師に観ていただきました。かって鎌倉の鶴岡八幡宮側の巨大な「道元碑・只管打座」の字も書かれておられ、それを採拓させてもらったので御縁を感じます。師は2008年106歳で遷化、津田さんは2011年78歳でお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。 また寺前浄因師は「ゴスペル風般若心経」をプロデュースされています。作曲はベートーヴェン(第九合唱)、歌詞お釈迦様?、つのだひろがうたっていますので一度お聴きください。(2015.6.6) |

|

10. 宇治平等院梵鐘拓本 2015年 ![]()

9. 苞竹之碑採拓 2012年 ![]()

| 吉田苞竹先生は明治23年(1890)は山形県鶴岡市に生まれ、昭和15年(1940)没の書家。字は子貞、苞竹は号で、別号に無為庵主人・逍遙窟主人・清泉など。、比田井天来によって「東の苞竹、西の尚亭」と言わしめた。昭和3年書壇院を興しました。現在は跡を継いだ方々によって公益法人書壇院となっています。 さてその苞竹先生の旧居および書壇院が平成24年9月、都市開発により東京港区麻布台から、近くの超高層ビル群の一角の虎の門アークヒルズ千石山テラスに移転となりました。昭和18年建てられたこの巨碑は碑高4m72㎝、碑巾1m74㎝、厚さ40㎝で、碑面には漢文約900字が刻まれています。侯爵徳川義親篆並書と言われるが近藤春篁代筆であったらしい。 碑は新しい千石山に移せないので、苞竹先生生まれ故郷の鶴岡市公園に移転することになり、9月24日移転するので急遽採拓の依頼を受けました。場所が狭く足場を組めないということで、隣の駐車場に横にして採拓することになりました。ところが工事が難航、真夜中になり採拓断念。四五名のスタッフも無駄足となりました。そこで10月7日桜川市真壁の石材店に持ち込み,スタッフ二人とともに採拓。 |

|

苞竹吉田先生之碑全拓 |

吉田苞竹邸の碑 |

|

|

| 水張りの後シュロ刷毛で布を当て撫でつけて密着させます。 | タンポに墨をつけ紙の上からたたいていきます。 |

|

|

| 二枚目から文字が入りますので、紙を充分にくいこませます。拓本用の打ち刷毛。 | 墨をのせていきます。墨色が変わるので墨付けは一人で最後までやります。 |

| 碑が大きいのでぐるぐるまわりこみながらの採拓。6枚採り終えたときは午後も遅くなり、最後にはタンポを何千回とたたくので手が、回り込んだりしゃがんだりで足が疲労困憊です。この日はありがたいことに微風と、日差しも弱くコンディションとしては良かったです。採拓の行程は書壇院の方の撮影記録の一部を使わせていただきました。 | |

|

|

| 採拓後、継ぎ目の重なり分は白く墨が抜けている。 |

継ぎ目を少し重ねて裏打ちし軸に仕上げる。 |

8. 英国で湿拓 2011年 ![]()

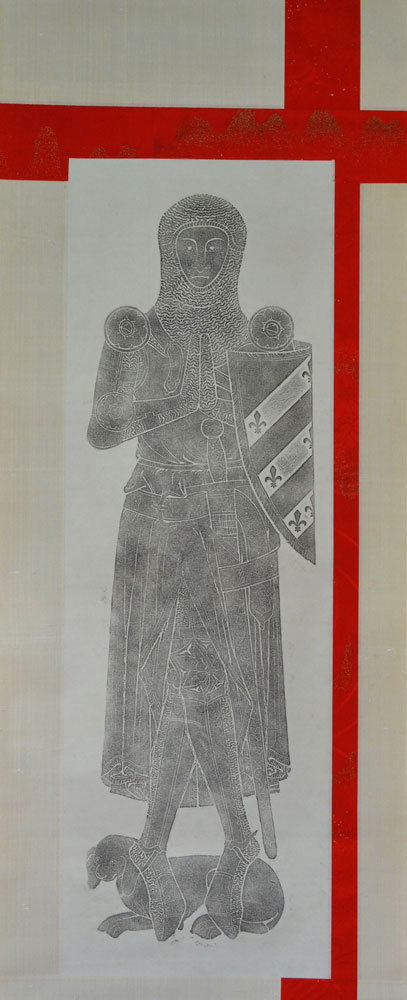

| イギリスには乾拓(Brass Rubbing)があります。対象物に紙を当て表面を擦って取る方法です。洋紙を使い、墨でなくチョーク(クレヨン)です。対象物は協会に置かれたブロンズの半肉彫りの騎士像です。ちなみにBrassは真鍮 Rubbingは擦るという意味。この騎士像は十字軍の遠征に行く騎士が寄進したとか。私の夢はイギリスで日本の墨と画仙紙を使う湿拓でこれらの像を採ることでした。それが2011年 日本の文化をイギリスに伝えるプロジェクトに参加し、拓本と屏風のワークショップをロンドンやケンブリッジで開き、多くの方に教える間、1日だけ休みをもらって採拓に出掛けました。場所はロンドンの中心部トラファルガー広場の。St Martin-in-the-Fields Churchの地階のLondon Brass Rubbing Centre.。 | |

|

|

|

|

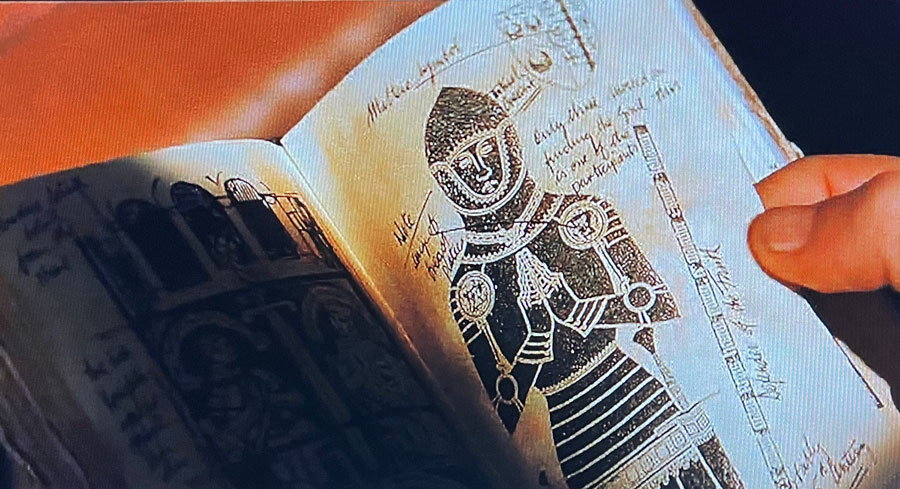

| イギリスの拓本は彫刻に洋紙を載せてチョークで擦って取る乾拓です。日本では考古学などで湿らせられない場合に採る方法ですが、ここではこれがブラスラビング(真鍮擦拓)として伝わっています。この像は「Sir Robert de Bures]右は日本で採った乾拓。釣鐘墨で擦ります。 湿拓で採りたいので、前もって用意した写真入りの採拓法と汚さないという説明書を協会のチーフに渡して了解を得ました。広場の塔(コラム)にはナポレオンを破ったネルソン提督が立っています。 採拓場所は真鍮像を移動して、同じ階のギャラリーで採りました。絵画個展を開催していた女性のアーティストお邪魔しました。採り終えるとお昼、同じ階に大きな食堂があって、バイキングでロストビーフをいただきました。ナイトとライオンの拓本はケンブリッジのSt Barnabas pressに寄贈、ナイトと犬を持ち帰りましたしました。(2011.07.21) |

|

英国騎士像拓本とインディージョーンズ 今から30年以上前、日本拓本研究会に入られた京都大学の英文学の教授から見せてもらった一枚の拓本、それまで中国起源で東洋でしか存在していないと思っていた拓本がイギリスにもあり、現在も採られていることを知って、衝撃を受けました。採拓方法は乾拓(Brass Rubbing)という、紙の表面から擦って取る方法で、紙は洋紙、墨でなくチョーク(クレヨン)ですが、等身大またはそれ以上のものまであり見事なものでした。ちなみにBrassは真鍮 Rubbingは擦るという意味です。これ以降私の夢はイギリスで日本の墨と画仙紙を使う湿拓でこれらの像を採ることでした。 それから30年、日本の文化をイギリスに伝えるプロジェクトに参加し、拓本と屏風のワークショップをロンドンとチェルムスホールド、ケンブリッジで開き、多くの方に教える間、1日だけ休みをもらって採拓に出掛けました。渡航前にブラスラビング協会に手紙を出したのですが返事が来なくって、不安ながらの行動でした。 まず30年前見た騎士像の置かれているウェストミンスター寺院、4月29日ウイリアム王子の結婚式が行われたところです。開門前から行列、内部も人でいっぱい。入ったすぐのところに「Sir John Harpedon」の像を見つけました。1438年造られているので表面が相当摩耗していましたが触れることができました。そばにおられたお坊さんに拓本採らせてもらえないかと聞くと、20年前から採らしていないそうです。ではコピーでもいただきたいと言いますと、図書室を紹介してもらいました。 出口の近くの図書室は鍵が掛かっていて、インターホーンで要件を言って開けてもらいました。内部に入るとまたまた感激。 実は最も好きな映画「薔薇の名前」のような図書室だったのです。古本の持つ一種独特の匂い、書架には何百年もたっていると思われる本がギッシリ並んでいます。螺旋階段を上がって、司書の方に趣旨を述べると、大きな本からコピーしてくれました。コピー代はいらないとのこと、実は寺院に入るにはお金が要りますが、シニアは無料(パスポートで確認)なので二重にありがたいことでした。 ということで、採拓はできませんでしたが、実物に会え、14世紀の図書室に入れたことで満足いくものでした。(2011.0720) そして2013年銀座・鳩居堂ギャラリーでの個展で、掛軸として発表できました。 2021年五月はじめ寝込んでしまい、自宅療養!たまたま「インディージョーンズ・最後の聖戦」を33年ぶりに見ていると、なんと主人公のハリソン・フォードが乾拓してるではありませんか!嬉しくなってUPしました(^^)/ |

|

|

|

| 東京千代田区九段坂の大山巌銅像の横に立つ碑で、高さ2.8m巾7.6mの衝立風碑で、中に56文字の碑文と刻者名がコンクリート材質に鋳込められています。大正8年製作のため風化が著しく、今のうちに採拓しないと残らないとの思いで有志を募って採拓しました。そして10月29日から11月3日まで東京銀座の鳩居堂で行われる洗山・夏秋展に四曲一双の屏風に仕立てて展示します。文字は篆書で高田竹山という書家、彫りは田鶴季です。 | |||

|

|

||

| 大山巌記念碑拓本屏風(四曲一双) | 東京九段に立つ大山巌碑 | ||

|

戦前に作られたコンクリート製なので風化が激しく、表面の剥離がみられます。 戦前に作られたコンクリート製なので風化が激しく、表面の剥離がみられます。 |

|

|

| 下から二段までは採れますが、一番上は脚立に乗らないと採れません。隣の消防署で貸していただきました。この消防署、ちょうど採り終えたくらいの時、廃止になりました。消防署の方々ありがとうございました。 | 画仙紙を当てて、水刷毛と噴霧器を使って伸ばしていきます。 | タオルで紙を食い込ませるとともに乾かします。 | |

「元 帥 陸 軍 大 将 従 一 位 大 勲 位 功 一 級 公 爵 大 山 巌 天 保 十 三 年 十 月 十 日 生 於 鹿 児 島 従 日 清 日 露 両 大 戦 役 大 正 五 年 十 二 月 十 日 薨 於 東 京 (大正○○○○○○高田○周 田鶴季刻)」 大山巌は現在「八重の春」や「坂の上の雲」でもおなじみの軍人です。西郷隆盛の従弟ですが西南戦争ででは敵味方に分かれてしまいました。(2013.10.13) 【 大山巌碑拓本屏風 】 四曲一双 東京千代田区九段坂の中程、田安門の右手に靖国通りの歩道に面した小公園の一隅に馬上の大山巌の銅像が立っています。大山は西郷隆盛の従弟で薩英戦争で火力の重要性を悟り、日本の砲兵の第一人者として活躍します。会津若松で八重?に討たれて重傷。西南戦争では政府軍の指揮官として戦い郷里を敵にしました。その後陸軍大臣をつとめ、日清戦争では第二軍司令官、日露戦争では満州軍総司令官をつとめました。日露戦争以後、橘中佐や広瀬中佐のように国家に貢献した軍人が神格化される風潮を嫌い、自分の死後は神格化しないよう遺言したが国葬、かろうじて大山神社が創建されることだけは免れました。 さてこの銅像の横に塀のように立っているのが大山巌顕彰碑です。一般には顕彰碑は顕彰される人を美辞麗句で飾りますが、この碑は事実のみを淡々書いためづらしいものです。しかしこれだけの巨大な碑、中でも一字が30㎝もあるものは他に無いのでは。そしてデザイン的な篆書も素敵です。三十年前東京に出てきたときこの碑に出あっていつか採拓したいと思っていました。昨年たまたまこの碑をみると随分風化劣化しています。材質がコンクリートなので剥落も起こっています。千代田区にお願いして仲間を募って採拓しました。昨年五月から八月いっぱいまで五回、延22人の参加を得ました。今回その中から選んだ拓本を屏風に仕立てました。(採拓者・宮部君恵・村松勝美・須貝久・尾崎正道・佐藤すみ代・設楽舞・久保田茜子等各氏) また採拓時一度も雨に会わず、強風も吹かず、後半には公園課に樹木も刈っていただき、いろいろ幸運にも恵まれました。 この碑の採拓許可をいただいた東京都千代田区公園課にお礼申し上げます。(2014.1.1) |

|||

|

|

|

|

| 山梨県市川大門碑林公園にある良寛「天上大風」拓本。西安碑林で使用されている墨液を使って採拓しました。左側が墨液拓本です。比較のため右側に油墨の拓本を載せました。相当濃く採拓できます。 左は墨液の拓本の裏、右は油墨の裏、墨液拓本では裏にずいぶん通り抜け滲んでいるのがわかります。 油墨はほとんど通り抜けません。今回は使用画仙紙に棉連を使用しましたので、三枚重ねで採りましたが、三枚目にもうっすら滲んでいます。 |

|

5. 葉拓 ![]()

|

薄く採る方、濃く採る方、タンポのムラも気にしないで採る方など個性豊かな葉拓が完成。 葉の配置で無数の組み合わせができるので創作意欲がわきます。 |

4. 和傘採拓 創作拓本軸 2009年 ![]()

|

以前大きな蓮の葉の拓本(葉拓)をしましたが、今回は「絵になる拓本展」の創作拓本として、傘を採拓してみました。 画仙紙を和傘の表面に水張りします。和傘はもちろん水に濡れても問題ありません。あまり強く押さえると破れます。 問題は傘の中心部分、ここは破って穴を開けます。くり抜いてしまうと、元に戻した時、穴がぽっかり空きますので、ちぎるだけにしておきます。 もう一つは円錐形のものに平面の物を貼るとどこかで重ねが出ますので、骨と骨の間で、わざと重ねを作ります。 墨はなるべく骨のみにつけますが、はみ出てもあまり気にしないでとります。その方が拓本という感じが出ます。 右の出来あがった作品は、別に採拓したものです。掛軸の表紙裂の柱まではみ出ているように見えますが、これは裂をくり抜いて創作したものです。(2009.1.1) |

|

|

3.亮天功石額採拓 2008年 ![]()

|

|

|

|

||

南禅寺のおなじみの景観、煉瓦作りの構造物は水路閣といわれ、琵琶湖の水を京都に引いた疎水の水路の一部分で、1890年完成、118年にもわたり水が京都に流れ込んでいます。最近一部分に亀裂が見つかったということで修理するとのこと。「篤姫」が亡くなって7年後に完成してるわけですから日本人ってすごいですね。さてこの水を使って日本最初の水力発電所が1891年完成し電力を京都市内に供給したわけですが、何と今も現役で動いているのにはご苦労様と言わざるを得ません。数十年前この発電所の建物を修理するとき、ある依頼が私の方にもたらされました。それは建物正面の上部にある大きな石彫の拓本を採るというものでした。場所は南禅寺の隣、蹴上。足場が組まれた上での作業、文字は「亮天功」(てんこうをたすく)・・は中国の古代の書経にある瞬帝の言葉で、書は久邇宮邦彦殿下。この建物は一時解体する予定でしたが、この石額のお陰で保存されたとか。(2008.9.21) |

||

2. 道元碑採拓 2003年 ![]()

これは2003年4月29日神奈川県鎌倉市鶴岡八幡宮横にあります道元碑を藪田夏秋とスタッフによる採拓の記録です。(2008.7.20)

|

|

|

| 「道元・只管打坐」碑 道元48歳(1247)の折、鎌倉幕府に請われて当地に。それを記念して 先日他界された宮崎奕保(えきほ)老師の書。「しかんだざ」意味は「ただひたすらに座禅すりこと」私は「只管打墨」ただひたすらにタンポの墨を敲きました。 大画仙紙(6尺長)をスプレーと水刷毛のみで貼りつける。風が強いので、回りをテント地で覆う。 一番上はすでに済んでいる。水張り後、タオルで密着と水分を取る。あまりとると乾いて剥がれ、水分が多いと墨がつかない。 大きなタンポに拓本用墨をつけて、よくならして貼った紙の部分に叩き込んでいく。打墨は一人でやらないと、濃淡が出るので最後まで一人で叩く。何百回叩いた。またゆっくりしていると乾燥して剥がれてしまうので、スピードが要求される。この碑の石面は粗いので、大きなタンポでは文字が浮き出てこないので 小さなタンポで細かくたたく。これは「打」。 |

||

1. 採れなくなった拓本 1990年 ![]()

|

|

|

明石と淡路島をつなぐ明石大橋は1998年完成、今でも世界最長のつり橋です。さて今から24年前1990年12月大成建設から明石大橋の主塔に記念碑を設置したので採拓してほしいの依頼が来ました。採拓する場合、大きさと天候が一番気になります。聞くと1m位だということで冬だから雨も大丈夫だろうということで神戸へ、そこから車で明石、着いた処はなんと海岸。「ええ~どこですか?」「海の上です」驚きました。 救命着とヘルメットかぶり、ボートで主塔へ、水深300mの会場には巨大なプラットホームができています。階段を上がって最上部に、そこに御影石の記念碑が置かれています。碑には「夢の懸け橋 盤石の礎なる 平成二年十二月 ・・・」と彫られています。 |

| 早速採拓、会場ですから猛烈な寒風です。ちじこまった手で何とか採拓。主塔はこの後1993年完成。ところが1995年1月阪神淡路大地震がおこりましたが、この碑のおかげかこの塔は盤石でした。大橋は1998年完成しました。碑は橋の足元、今も立っているのでしょうね。保守点検以外は誰も観ない碑です。拓本は関係官庁に納められました。(2015.1.1) | |